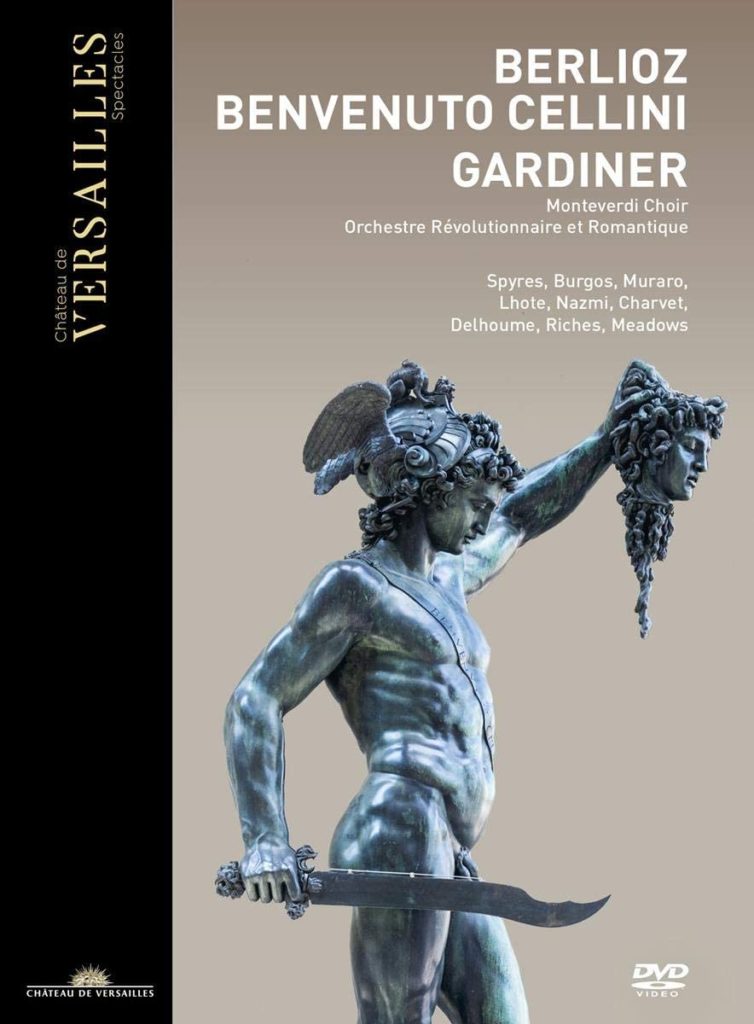

Benvenuto Cellini de Berlioz

Château de Versailles

Mélange d’opéra-comique et de grand opéra, la trame de Benvenuto Cellini associe intrigue amoureuse sur fond de quiproquos et tranche d’histoire généreuse : la confection par l’illustre ciseleur de la statue de Persée promise au Pape. Ces deux éléments s’entrecroisent au fil d’une action plus échevelée que réellement logique. Sa veine presque shakespearienne explique peut-être l’intérêt que lui portent d’éminents chefs britanniques comme naguère Colin Davis et aujourd’hui John Eliot Gardiner. Car est achevée ici une symbiose entre la franche comédie et le mélodrame le plus convenu, mais vu au second degré. Et ce par un savant alliage d’imagination romantique débordante, d’ingénuité et de vitalité sans borne, où imbroglios, ruses, vraies fausses coïncidences cohabitent avec un sens du burlesque irrépressible. S’y ajoutent l’empathie du musicien pour l’art de la dérision et le goût pour les rapides changements dans la conduite de l’action. Malheureusement, à la scène, on a tendance à s’enfermer dans une lecture visant à juxtaposer ces éléments plutôt qu’à les croiser.

Alors, faute de trouver le metteur en scène idoine, s’en tenir à une vision seulement mise en espace ne messied sans doute pas. Celle, captée en 2019 à l’Opéra Royal de Versailles, offre l’avantage de s’en tenir à l’essentiel et de simplifier le fourmillement de l’action, tout en en gardant l’esprit. Elle s’inscrit dans l’environnement fastueux des toiles peintes créées par le célèbre peintre décorateur Pierre-Luc-Charles Cicéri en 1837, qui après reconstitution, ont été remontées pour l’occasion. Deux aires de jeu entourent l’orchestre, de plain pied devant, sur une estrade au fond, là où évoluent les chœurs. Les solistes se produisent aussi bien sur l’une que sur l’autre et souvent s’infiltrent parmi les musiciens. Si l’on ajoute que tous sont costumés, on tient là une vision offrant une vraie dramaturgie, bien plus que peut le faire une exécution de concert simplement mise en espace. La régie de Noa Naamat est judicieuse. En particulier pour ce qui est du traitement du chœur, qui « joue » et apporte à l’action une faconde frôlant le déjanté, notamment dans la grande scène du Carnaval romain. Avec la sincérité qu’on observe souvent chez des non professionnels de la scène, les forces du Monteverdi Choir en font un des atouts de la soirée par la drôlerie et le raffinement de la diction. La captation filmique en saisit tous les traits les plus exubérants, au point de donner l’impression d’une foule bigarrée réellement en situation sur un plateau d’opéra. Elle inclut aussi adroitement le chef dans les prises de vues lors de moments cruciaux de l’action et pas seulement durant les passages purement instrumentaux.

C’est que l’atout majeur de cette version est la direction de Sir John Eliot Gardiner. Son interprétation de l’épique au centuple, ménageant les effets de surprise que cèle une musique exubérante, au langage excentrique, certes, mais pas si fragmentaire que l’on croit. Des accélérations fulgurantes en pimentent le débit. Elle dégage tout autant ces effluves de clair lyrisme qui en illuminent le cours, comme au prélude de la dernière scène et son étonnant travail sur les cordes. Rarement l’audace de cette musique a-t-elle été si bien mise en lumière. Et les sonorités dégraissées des instruments d’époque de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique font toute la différence. Michael Spyres prête au rôle titre si exigeant une voix ductile et une élocution racée. On ne sait qu’apprécier : le legato souverain, la quinte aiguë aisée, l’usage subtil de la voix mixte. Lionel Lhote campe un Fieramosca ne donnant pas dans le grotesque, le clin d’œil cocasse plutôt. La Teresa de Sophia Burgos offre un soprano, certes peu large, mais révélant une savante différenciation entre lyrisme et éclat. L’approche un peu hors sol de Tareq Nazmi, le Pape Clément VII, est à prendre au second degré coté sérieux. Autre réussite, l’Ascanio d’Adèle Charvet dont la prestance lutine est servie par un timbre de mezzo clair et attrayant.