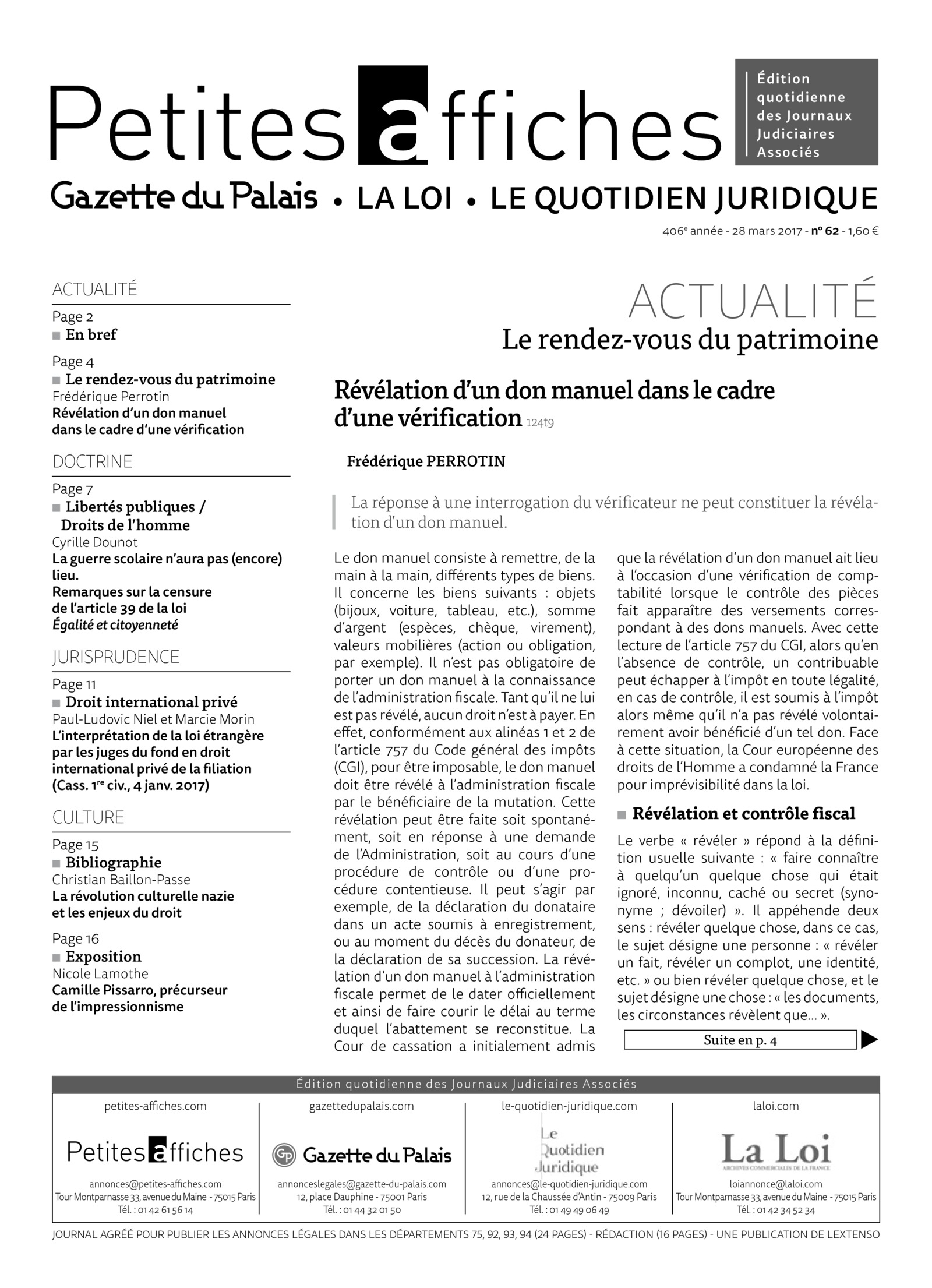

Camille Pissarro, précurseur de l’impressionnisme

Jeune paysanne au chapeau de paille

Courtesy National Gallery of Art, Washington / Service presse, musée Marmottant-Monet

Soixante tableaux et tempéras, parmi lesquels huit venus d’Europe et des États-Unis, jamais exposés en France retracent le parcours de cet artiste.

Camille Pissarro (1830-1903) naît aux Antilles danoises ; à 12 ans, ses parents l’envoient faire ses études à Paris où il reste cinq années, puis il revient à Saint-Thomas. Il travaille alors dans l’entreprise de son père, mais cette voie n’est pas la sienne : il désire peindre, et c’est contre l’avis de sa famille, qu’il part pour le Venezuela avec un ami. Il réalise là des études de personnages et de paysages. À son retour, plus d’un an plus tard, il peint notamment une œuvre tout en délicatesse, Deux femmes causant au bord de la mer, témoignage de son goût pour une lumière tamisée et une vision atmosphérique qui sera chère aux impressionnistes.

Paris l’attire et à 25 ans, il gagne la capitale où il entre à l’atelier d’Anton Melbye et fait la connaissance de Jean-Baptiste Camille Corot, qu’il admire et auquel il demande des conseils. Sa peinture est évidemment influencée par le maître. À l’Académie suisse, où il s’inscrit en 1857, il rencontre Claude Monet et Paul Cézanne qui deviendront ses amis et avec lesquels il travaillera.

Très tôt, il est attiré par la peinture en plein air ; Louveciennes puis Pontoise, où il habite successivement, lui fournissent ses motifs de prédilection : bords de l’Oise ou campagne, fondés sur le réalisme et les jeux de valeurs en une gamme de verts très nuancés. Il ne rompt pas vraiment avec la tradition dans ses œuvres parfaitement ordonnées. Son évolution se dessine dans les années 1865-1866, c’est le peintre des vergers et des jardins potagers, des prés, attiré par la solidité des paysages terriens dans lesquels il inclue toujours des paysans, souvent au travail. Il se reconnaît d’ailleurs un « tempérament rustique ».

Camille Pissarro peint la campagne pour elle-même, en exprime la saveur ; il aime les tons assez sombres, où ombre et lumière sont contrastées. Par la suite, sa palette s’éclaircit, comme on le voit dans les vues de Louveciennes sous la neige, réalisées en une clarté bleue et blanche dans une matière nourrie. S’il ne participe pas vraiment au groupe impressionniste, il assiste parfois aux discussions animées du café Guerbois et il est présent à toutes les expositions de ces artistes. Au couteau, en petites touches, il peint les bords de Seine sans rechercher le pittoresque, mais la vérité. Puis il se rend à Londres en 1870 où il retrouve Claude Monet. Ensemble, ils s’enchantent de l’œuvre de William Turner qui confirme leur vision lumineuse.

De retour en France, il s’installe à Éragny-sur-Epte, chante dans ses toiles cette région riante : les arbres en fleurs, les prés verdoyants ; il exprime sa vérité : les paysans au travail, les petits commerçants ou de charmantes jeunes filles parmi les fleurs si bien intégrées à la nature. Puis il s’intéresse un temps à la division des tons, par exemple dans La Seine à Rouen, œuvre vaporeuse en douces tonalités, mais il abandonne assez vite cette facture. En quête de nouveaux motifs, il peint en Normandie l’activité des ports, plages, promeneurs, saisit les changements de lumière par beau temps ou sous les nuages.

Les vues de Paris vont occuper ses dix dernières années ; il saisit avec le même talent l’atmosphère urbaine dans la lumière, son art devient plus synthétique, il révèle sa liberté. La lumière se fait transparente sous la pluie ou dorée à l’automne.

« L’humble et colossal Pissarro », comme l’écrivait Paul Cézanne, a affirmé une belle sincérité dans son œuvre traduisant la poésie de lieux divers dans une sensation impressionniste et une forte densité picturale.