Des saints pour les bondieusards

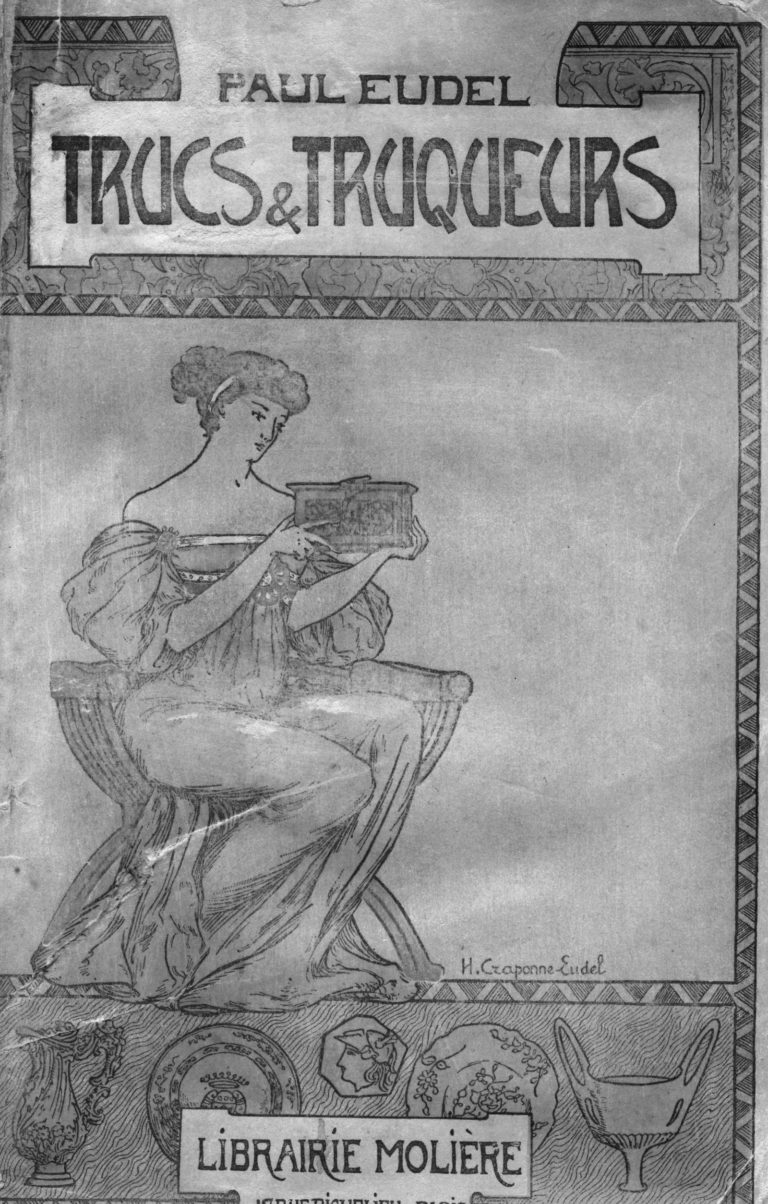

Notre dernier feuilleton de l’été 2015 s’était achevé sur une partie de l’histoire curieuse des ivoires. On en parle beaucoup depuis quelques mois, depuis qu’un ministre envisageait, dans un élan tout écologique, d’interdire le commerce de l’ivoire sans faire de nuance entre les objets contemporains issus du trafic lié au massacre des éléphants, et les œuvres d’art médiévales ou de la Renaissance. Il reste que les contrefaçons dans ce domaine n’ont jamais épargné cette manière. Nous reprenons la lecture de l’ouvrage de Paul Eudel (1837-1912), chroniqueur du marché de l’art en son temps, qui a su montrer la face cachée du marché de l’art dans son ouvrage Truc et truqueurs au sous-titre évocateur : « Altérations, fraudes et contrefaçons dévoilées », dont nous avons retrouvé la dernière édition, celle de 1907. Nous poursuivons donc la publication de l’histoire des ivoires.BGF

« En Bretagne et sur la Côte d’Azur, on confectionne comme en Espagne, pour la plus grande joie des touristes, vierges et saints, copiés d’après des planches anciennes. Sur cent objets achetés dans ces régions par ceux qu’on appelle dédaigneusement les bondieusards, il n’y en a peut-être pas un d’authentique. Mais les plus habiles – je devrais dire les seuls habiles – tailleurs d’ivoire sont à Paris. C’est un lucratif truquage. Bien que le sujet soit délicat, je vous raconterais mes visites un peu trop indiscrètes chez certains ouvriers mystérieux, qui recommencent, sur les bords de la Seine, les œuvres des ivoiriers byzantins et moyenâgeux. Je vous ferais assister à leurs tours de passe-passe. Vous suivriez toutes les phases de l’opération, jusqu’au moment où l’objet, sorti des mains de ces prestidigitateurs, poli, teinté, méconnaissable, exhibe à la vue un état civil vieux de dix siècles.

Voyez, dans son petit atelier sous les toits, ce brave sculpteur à l’ouvrage. Il a mis son morceau d’ivoire à ramollir dans l’eau, et il ébauche la statue de la Vierge de la collection Soltikof, que le Louvre acheta, il y a vingt ans, 30 000 francs et qui en vaudrait bien aujourd’hui 300 000. Suivons-le dans son travail. Pour « tomber l’ivoire », il se sert d’un tiers point passé sur la meule, afin d’adoucir les trois côtés, de façon à obtenir trois surfaces unies. Sous son outil, la dent se dégrossit comme à miracle. Voilà la maquette obtenue. C’est au tour de la gouge, qui va terminer la figure, comme pour une sculpture en bois. On donnera ensuite la dernière façon avec le grattoir et la lime. On polira, quantum satis, suivant la formule, avec le papier de verre, la pierre ponce délayée avec de l’huile et de l’esprit de vin, ou même la corne de cerf en poudre. Il ne restera plus qu’à mettre la pièce au séchoir. À 40° ou 50°, elle prendra le ton voulu et se fendillera en long dans le fil de la dent. La base, au contraire, sectionnée carrément, se couvrira de fentes en cercles concentriques, comme sur la coupe d’un tronc d’arbre. Notre truqueur déposera ensuite, avec discernement, dans les plis des vêtements et dans les endroits inaccessibles au nettoyage, des traces de vieille couleur pour imiter la polychromie gothique, et sous les boucles de cheveux, des traces d’or. Puis, couronnement de l’œuvre, il sacrifiera un doigt ou une main de sa création, pour simuler une réparation.

L’objet est à point. Il ne manque plus que l’acheteur. C’est l’affaire des courtiers et des rabatteurs. Avec des magiciens de cette force, comment voulez- vous éviter une tromperie ? N’achetez donc aucune pièce sans l’examiner sur toutes les faces. Plus l’objet vous semblera beau, plus vous devrez vous méfier. Rarement, bien rarement, les ivoires du XIVe ou du XVe siècle sont arrivés intacts jusqu’à nous. Regardez, si c’est une statuette qu’on vous présente, le dos. Presque toutes sont percées d’un trou qui servait à les fixer par un goujon de bois, dans une niche. Si la pièce est ancienne, le temps aura poli et usé les parois du trou. Les bords en seront évasés et irréguliers. Vous y trouverez des éclats enlevés. S’il s’agit d’un coffret, d’une couverture d’évangéliaire, d’un diptyque aux volets mobiles, reportez- vous aux charnières ».

(À suivre)