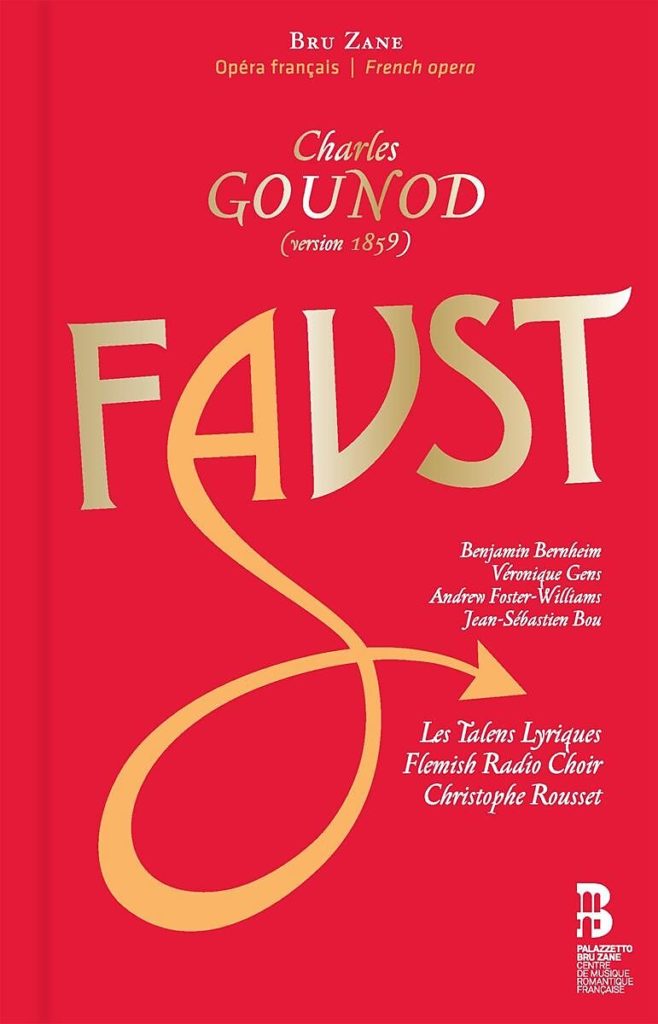

Le Faust de Gounod dans sa version d’origine

Palazzetto Bru Zane

Voilà enfin au disque une version proche de celle conçue à l’origine par Gounod de son Faust, telle que créée en 1859. L’œuvre retrouve son galbe premier, à savoir une forme mixte entre opéra et opéra-comique, comprenant dialogues parlés et inclusion de mélodrames ou passages récités sur un fond musical. On y entend surtout des pages demeurées inédites et des airs différents de ceux qui les ont remplacés. Le propos métaphysique de l’œuvre de Goethe dont les librettistes se sont inspirés est recentré dans une dramaturgie mêlant trois niveaux : la relation amoureuse entre Faust et Marguerite, la donnée religieuse et enfin l’aspect fantastique. Le recours au mélodrame contribue largement à déplacer l’impact dramatique, notamment pour ce qui est de la caractérisation des divers personnages. Ainsi celui de Méphisto voit-il sa composante ironique, pour ne pas dire comique, prendre le pas sur celle sarcastique et maléfique habituelle. Le personnage de Siebel est plus développé, bien au-delà du statut convenu d’amoureux échevelé. Ainsi de la scène avec Marguerite au IIIe acte, introduite par un mélodrame illustrant l’attachement du jeune homme, et qui se conclut par une romance où s’exprime toute son abnégation. Plusieurs numéros musicaux montrent aussi des couleurs insoupçonnées. La Chanson de Maître Scarabée de Méphisto, qui se substitue à l’air du Veau d’or, s’avère moins clinquante. Le personnage de Valentin gagne lui aussi en intensité : son air de retour du combat, avec les répliques des soldats, est l’expression vraie du panache. Il remplace le fameux chœur, à la limite du pompiérisme Gloire de nos aïeux. D’autres morceaux non joués jusqu’alors sont enfin révélés : un trio initial entre Faust, Wagner et Siebel, d’une belle spontanéité, le duo de la séparation entre Valentin et Marguerite, d’un charme musical aux accents vrais, ou encore le chœur des sorcières à l’acte III. Des touches distinctives qui inscrivent Faust dans l’esthétique de l’opéra français de demi-caractère du milieu du XIXe siècle.

La présente interprétation doit beaucoup à l’immense travail effectué par Christophe Rousset. Toujours soucieuse de cohérence dramatique, sa direction impose des contrastes saisissants aussi bien de dynamique que de tempos, comme dans les passages purement symphoniques. Ainsi de l’Ouverture sombre et lente, de l’introduction sereine mais lourde de sens de la scène du jardin chez Marguerite et ses traits de violoncelles, ou de l’entracte avant celle de la prison, avec ses effrayants effets de timbales et sa musique insinuante d’une noirceur plus qu’angoissante. Il faut encore citer la formidable tension de la scène de La nuit de Walpurgis, mais aussi l’extrême vitalité de celle de la kermesse, dans un tempo de valse plus qu’entraînant. La singulière palette que permet un orchestre jouant sur instruments anciens éclaire l’opéra d’un jour nouveau. À cet égard, les musiciens des Talents Lyriques distillent des couleurs somptueuses, cordes patinées, bois aux sonorités âpres.

La distribution est un sans-faute, tant dans la partie strictement vocale que dans la manière de délivrer les dialogues, pierre angulaire de ce type d’œuvre. Du rôle-titre, Benjamin Bernheim offre un portrait frôlant l’idéal. Possédant un timbre d’une rare séduction dans toute son étendue, le ténor français force l’admiration par la pureté de la ligne vocale d’une étonnante flexibilité, en particulier lorsqu’il chante en voix de tête. La quinte aiguë est joliment claironnante, comme le naturel de sa diction qui évite l’emphase : même dans le parler ou le mélodrame, il sait toujours trouver le ton juste. Celui de la joie ou de la grande douceur à l’heure de la première rencontre, ou encore de la ferme résolution dans les grands éclats. Véronique Gens est Marguerite. Le choix d’une voix sans doute plus corsée que celle habituellement distribuée ici peut surprendre. Il répond pourtant à la volonté première du compositeur. L’art de la déclamation sans fard, on le mesure dans la Ballade du Roi de Thulé et sa simplicité vraie, ou dans l’air des bijoux qui n’a rien d’apprêté. Ou encore dans les stances « Il ne revient pas », d’une mélancolie poignante. Le timbre plus près du baryton que de la basse profonde d’Andrew Foster-Williams est sans doute proche de la couleur du baryton-basse de caractère imaginée pour Méphisto.

Là encore, la composition est intéressante, à laquelle un imperceptible accent et un chic tout british ajoutent un clin d’œil coquin dans les dialogues et mélodrames : un diable plus railleur que démoniaque.

Le Valentin de Jean-Sébastien Bou traduit avec conviction ce qu’est l’amour fraternel et le chant est glorieux. Juliette Mars, Siebel, est d’une sincérité touchante et projette un beau soprano.

La parfaite diction des Chœurs de la Radio flamande distingue les grandes pages chorales, comme dans la scène de la kermesse menée à un tempo étourdissant par Christophe Rousset.