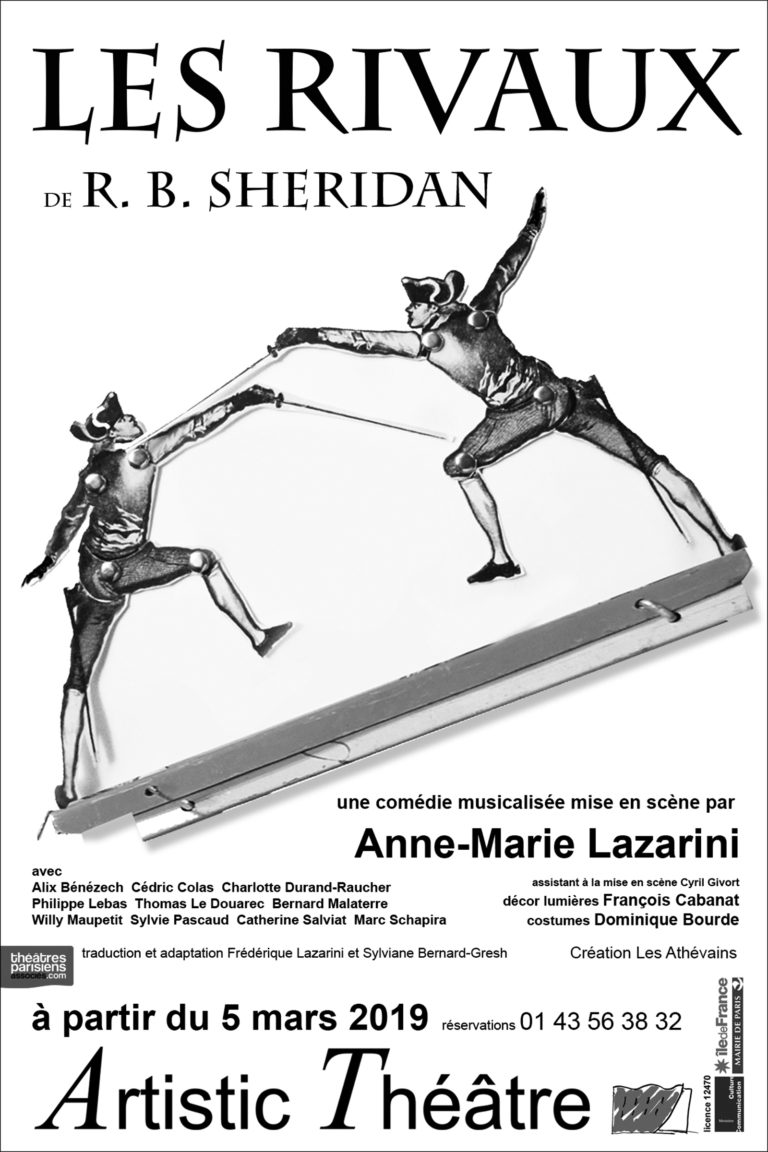

Les rivaux

Artistic Théâtre

Anne-Marie Lazarini dirige avec une force tranquille sa « maison », cet Artistic Théâtre, un lieu d’échanges chaleureux et convivial près de la place Voltaire. Lorsque l’on consulte la liste déjà longue de ses programmations, on est frappé par son éclectisme et son opiniâtreté à sortir du commun en choisissant soit de grands textes classiques peu représentés, soit des auteurs contemporains prometteurs. Et quel flair !

Elle a une vocation de maïeuticienne et a choisi cette fois-ci de faire renaître la première pièce qu’un jeune irlandais talentueux, Richard Brinsley Sheridan, avait écrite en quelques semaines à l’âge de 24 ans : Les Rivaux.

Richard Brinsley Sheridan (1751-1816) eut une vie bien remplie. Jeunesse sentimentale tourmentée, liaison avec une chanteuse qu’il n’épousera qu’après un scandale, un enlèvement en France, deux duels, des blessures, carrière d’écrivain prolifique avec des œuvres qui connaîtront très vite le succès et carrière politique, entrant au Parlement à 29 ans et ne le quittant que quelques années avant sa mort, ce qui lui vaudra d’être enterré dans le coin des poètes de l’abbaye de Westminster, à côté de Shakespeare et non loin de Dickens et Kipling.

Adapter et traduire cette pièce assez foisonnante n’était pas chose aisée, et Sylviane Bernard-Gresh et Frédérique Lazarini sont parvenues à garder la marque de fabrique d’un humour so british et la légèreté d’un marivaudage bourgeois dans un carcan caustique.

Fort réussi aussi est le recours à un jeu de rideaux que l’on tire et retire, comme aimait le faire Bertolt Brecht pour camper le décor de la très chic station thermale de Bath où se passe l’intrigue : il ne s’agit pas ici de guenilles, mais de toiles joliment peintes à l’ancienne.

Sans doute inspiré par les propres mésaventures de l’auteur, Les Rivaux conte l’histoire d’une charmante héritière, Lydia, qui, pour tromper son ennui et s’imaginer affranchie, s’amourache du soldat Berkeley qu’elle croit sans le sou et lui demande de l’enlever, ravie de défier ainsi sa classe sociale et ses honorables prétendants. Mais Berkeley, faux nom et faux va-nu-pieds, est en réalité un brillant capitaine, connu sous le nom de Jack Absolute, le fiancé que la tante de Lydia lui destinait et qui a usé de ce stratagème pour la séduire.

Une comédie piquante plus proche de Feydeau que de Marivaux dans la rapidité des enchaînements et des rebondissements de situations, un style direct, mordant, et de l’humour plus que de la poésie.

Des personnages hauts en couleur, préfiguration de Shakespeare a-t-on pu dire, caricatures des bons bourgeois de l’establishment, ici avides, là pleutres, jaloux, lâches, décrits par un jeune écrivain irrespectueux plein de talent. En vedette, la tante Malaprop, vieille fille pédante – irrésistible Catherine Salviat – et l’imposant Sir Antony Absolute, père de Jack, sorte de Falstaff joué par Thomas le Douarec.

Pour la plupart compagnons de route d’Anne Marie Lazarini, les comédiens mènent joyeusement cette aimable démolition des tares de la respectabilité.

Ce spectacle de charme et de fantaisie déjanté est dédié à Henri Lazarini, mort l’été dernier, grand serviteur du théâtre s’il en fut.