Un été d’opéra

Opus Arte

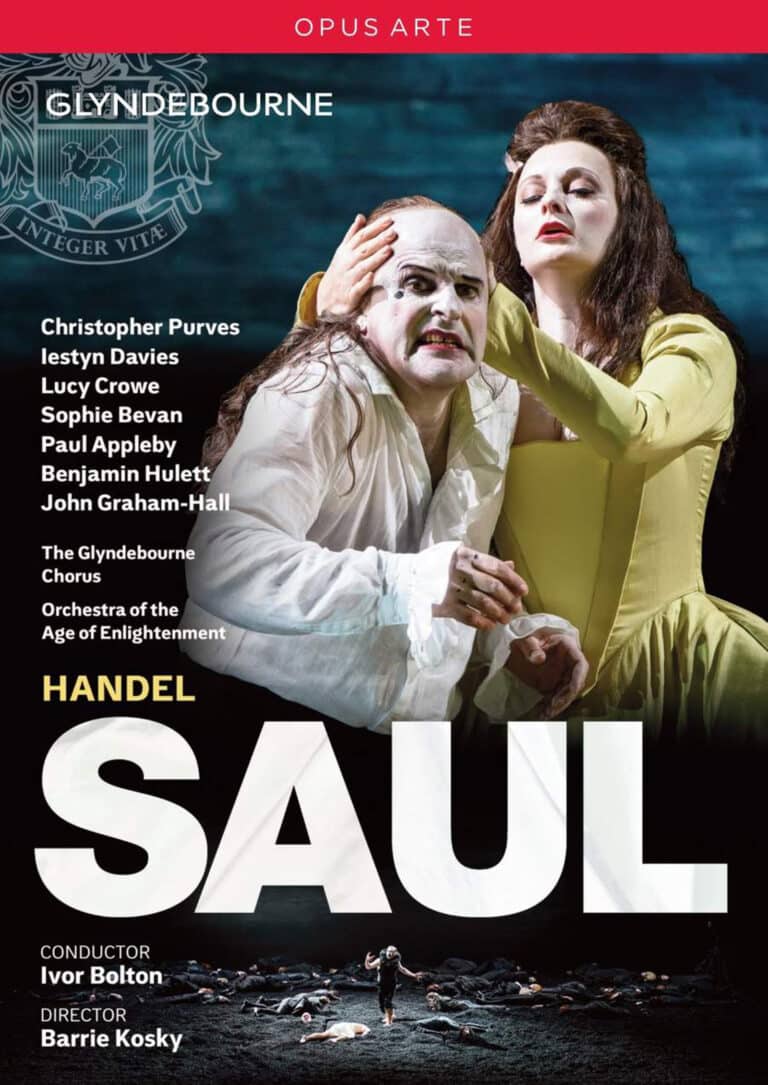

La production de l’oratorio Saul de Haendel a été créée au Glyndebourne Opera Festival lors de son édition de 2015. Le présent DVD en est la captation, qui réussit le tour de force d’en magnifier presque chaque trait. Mettre en scène un oratorio biblique d’Haendel offre un défi, même s’il renferme souvent autant, sinon plus, d’influx dramatique qu’un opéra. Avec son intarissable inventivité et son sens de l’image, Barrie Kosky s’en empare et parvient à créer une trame qui, du début à la fin, maintient en haleine. Il dit se défier du réalisme et préférer le chemin de l’extravagance, ce qu’on peut traduire comme la voie de l’hyperbole. Ainsi durant l’Ouverture, en est-il de la première image émergeant du néant : le crâne ensanglanté du géant Goliath vaincu par David. Elle fait sens dès lors qu’elle est enchaînée avec la première scène voyant David, encore meurtri par le combat, être acclamé par le peuple israélite au comble du délire, en des réjouissances hors norme. Barrie Kosky les visualise en une immense table de banquet où s’entassent victuailles, compositions florales et animalières, dignes d’une peinture typique d’Arcimboldo, au sein desquelles s’inscrit le chœur. Le dispositif sera décliné de diverses manières agrémentées de danses originales tout au long de la première partie, illustrant une phase haute en couleurs. La seconde, par contre, s’enfonce dans les ténèbres, à partir du fameux concerto pour orgue dont, là encore, Kosky propose une image mémorable : un orgue positif tournant, enchâssé au milieu d’un océan de bougies incrustées au sol. De cet univers onirique, à la frontière du surréaliste et surtout abstrait, car aucun décor construit ne vient le peupler, se dégage une constante animation. Cette approche conceptuelle, Kosky la défend avec une rare cohérence et une science de la chose théâtrale qui lui permet de traduire, comme autant de rebondissements, ce qui est une succession de moments musicaux. Chaque aria est l’occasion d’une scène qui loin de figer le temps, le dilate en divers moments d’une action construite. Ainsi de celle de Merab au Ier acte, accompagnée de la petite flûte imitant le chant des oiseaux : intrigué, Saul se prend de passion pour cet environnement bucolique au point de s’en enivrer jusqu’à la convulsion. Son fils Jonathan le prend alors dans ses bras pour le bercer, tandis que l’aria s’achemine vers sa conclusion sur un solo de clavecin. Avec cette dose d’exagération théâtrale, qui permet de souligner de manière combien évocatrice, Kosky dessine la lente descente de Saul dans la folie. Par contraste, le personnage de David est brossé plus lisse, doté d’une palette expressive moins excentrique. Le film plonge dans l’intimité des protagonistes, au point de saisir du doigt les contours de leur psyché et ce qu’ils ressentent au plus profond. Le travail sur les chœurs est pareillement mémorable. Les choristes sont traités comme autant de personnages à part entière, habillés façon Grand siècle, perruque et visage poudré.

Barrie Kosky exige beaucoup de ses interprètes. C’est peu dire que Christopher Purves s’immerge corps et bien dans le personnage de Saul. Inspiré du roi Lear shakespearien, le lent dérèglement mental et physique est un modèle de travail approfondi chez un artiste qui sait toujours se donner à fond. Le chant est, à cette aune, tendu comme un arc. Iestyn Davies offre de David presque tout le contraire, par une gestuelle assagie et comme détachée, à en rendre le personnage sympathique. À la boursouflure des attitudes de Saul répond l’impassibilité de son ennemi. Au sombre du baryton fait écho la couleur solaire du timbre de contre-ténor. Outre une ligne stylée de chant de ténor, Paul Appleby propose une vision de tendresse au personnage de Jonathan, qui tranche avec les attitudes plus extraverties de ses sœurs. Lucy Crowe, interprétant Merab, offre un soprano agile et Sophie Bevan s’avère la tragédienne qui confère une épaisseur notable au personnage de Michal. Benjamin Hulett se coule avec aisance dans la figure de bouffon tragique et histrion que la régie a choisi d’unifier à partir des divers personnages d’Abner, du Grand Prêtre, d’un Amalécite et de Doeg. On n’oubliera pas celle de la sorcière d’Endor à laquelle le vétéran John Graham-Hall transmet son expérience de la chose lyrique et un chant encore vaillant. Côté vaillance, les chœurs de Glyndebourne triomphent d’une écriture souvent complexe. Ivor Bolton s’empare de cette musique comme un second soi-même. Il le réussit par une sûreté du style, un nuancier de tempos choisis et une évidente empathie avec le chant souvent inextinguible qu’a écrit le Saxon. Avec l’Orchestra of the Age of Enlightenment, il dispose de sonorités moirées et souvent envoûtantes, comme l’a toujours prouvé cette formation de longue date en résidence au festival pour le répertoire baroque. On savoure notamment les solos instrumentaux, de violon et d’orgue, et la beauté plastique du continuo. Voilà bien le témoignage d’un des spectacles les plus aboutis que le Festival de Glyndebourne ait produit ces dernières années.

La comédie lyrique Fortunio, créée à l’Opéra-Comique en 1907, y revenait en 2009 dans une mise en scène de Denis Podalydès et sous la direction de Louis Langrée. Dix ans plus tard, elle est captée à la faveur d’une reprise mémorable. Ce pur produit de l’élégance musicale française, où le propos exprimé compte moins que ce qu’il suggère, exige une justesse de ton se frayant un chemin entre légèreté et profondeur, à l’instar de la musique de Messager qui fait du raffinement comme du refus de l’emphase, l’alpha et l’oméga de sa partition. S’inspirant de la pièce d’Alfred de Musset Le Chandelier (1848), les librettistes, la paire fameuse de Flers et Caillavet, content l’aventure douce-amère d’un jeune homme tendre et vulnérable auquel on fait jouer un bien dangereux rôle pour détourner les soupçons d’un mari grincheux : celui de soupirant prête nom tenant la chandelle, pour couvrir la fougue extravertie d’un amant de passage. Comme le Chérubin de Mozart, son chant va inoculer l’amour vrai. Mais à la différence de celui-ci, notre timide héros ne cherche pas à conquérir. Quelque chose de plus absolu l’habite. Sa désarmante sincérité fera triompher chez l’aimée un hymen que celle-ci croyait ne pouvoir être que passion. C’est que la jolie et en apparence innocente Jacqueline, courtisée sans vergogne par un militaire, soupçonnée par un époux pointilleux, est éblouie par ce jeune cœur pur. Il y a une délicate ironie dans cette quête faussement ingénue, sur fond de vie provinciale monotone. Le tragique surgit tout à coup du divertissement qu’on pensait innocent. En fin connaisseur de la chose théâtrale, Denis Podalydès croque ses caractères avec le souci de dépasser leur apparente complaisance, pour savourer ce qu’ils ont d’humainement vrai. Cela transparaît d’une régie qui dessine finement les contours des scènes intimistes et n’appuie pas ou si peu lors des tableaux d’ensemble. Les costumes rappelant un XXe siècle naissant, dans un camaïeu d’ocres sur lequel tranchent les uniformes bleu électrique et rouge garance des militaires, ajoutent à l’esthétisme ambiant.

La direction de Louis Langrée nous fait toucher du doigt l’originalité de la musique de Messager, la mélodie toujours fluide, l’habileté à sertir le chant. La clarté orchestrale, aussi, que procurent ici les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées. On apprécie tout particulièrement l’art de la demi-teinte, de la suggestion, au service de l’élégance du phrasé. Il est secondé par une distribution où chacun est à sa place. D’abord, un couple de premiers rôles respirant jeunesse et authenticité. Cyrille Dubois, très à l’aise dans la tessiture parfois tendue de Fortunio, offre un portrait finement pensé, du timoré jeune homme à l’amoureux tout sauf inhibé. On est ému devant pareil naturel et un chant idéalement projeté. Anne-Catherine Gillet défend le personnage de Jacqueline tout aussi attachant, vraie fausse pudeur de la femme au cœur si aisé à prendre mais indécis jusqu’au dernier moment. Leur duo qui clôt l’acte IV est tout de pudeur mais sait pousser jusqu’à l’exaltation. Le Clavaroche de Jean-Sébastien Bou n’est pas histrion, juste vantard et délicieusement bellâtre.

Référence : AJU001h3