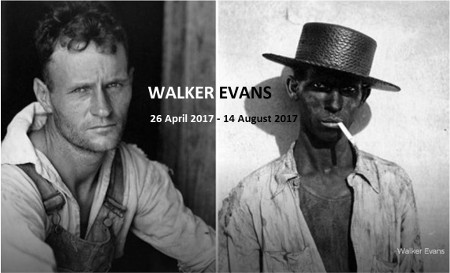

Walker Evans

Affiche de l’exposition Walker Evans.

DR

Walker Evans est l’un des photographes américains les plus importants du XXe siècle, pour avoir réinventé la photographie et la hisser, au-delà du simple reportage et de la belle image, au rang d’œuvre d’art. Natif de Saint-Louis dans le Missouri, il étudia au William College en 1922-1923, puis à la Sorbonne en 1926, car il rêvait de devenir écrivain. À son retour aux États-Unis, il rencontra la photographie pour débuter son activité de photographe en 1930. Il obtint une bourse de la fondation John Simon Guggenheim en 1940, 1941 et 1959, et il travailla pour le magazine Time en 1945 et pour Fortune en 1965. Il fut aussi professeur de photographie à l’École d’art de l’université de Yale.

Chacun d’entre nous connaît au moins une ou deux de ses photographies qu’il réalisa de l’Amérique en crise dans les années 1930. Certaines furent publiées dans le magazine Fortune au cours des années 1940 et 1950. Elles influencèrent de nombreux photographes et des artistes par l’attention aux détails du quotidien, à la banalité et aux gens, que portait Walker Evans.

Le Centre Pompidou nous propose une approche thématique de l’œuvre de Walker Evans, à travers trois cents photographies, mettant en évidence l’obsession du photographe pour certains sujets comme l’architecture des bords de route, les devantures de magasins, les enseignes, les signes typographiques ou les visages.

Le cœur de l’œuvre de Walker Evans est sans aucun doute la recherche des caractéristiques fondamentales de la culture vernaculaire américaine. Cette culture est l’expression des petits détails de l’environnement quotidien qui révèle « l’américanité » : les baraquements en bois des bords de route, la façon dont les commerçants disposent leurs marchandises dans les vitrines, la silhouette de la Ford T ou la typographie pseudo-cursive des enseignes Coca-Cola. Le vernaculaire est présent dans la littérature dès le XIXe siècle, mais ce fut à la fin des années 1920 qu’il fit l’objet d’une première analyse dans le domaine de l’architecture. Son importance sera théorisée, dès les années 1940, par John Kouwenhoven, un universitaire spécialiste des études culturelles, proche de Walker Evans.

Dans son travail sur les visages, plus spécifiquement sur les regards tristes mais confiants, nous pouvons remarquer que les hommes ou les femmes qui fixent l’objectif savent qu’ils sont photographiés. Ce ne sont pas des visages de circonstance, des visages ornés d’un sourire obligé. Walker Evans ne voulait pas simplement montrer, il interrogeait, et ses regards interrogent le spectateur car ils ont quelque chose à nous dire. Devant ces visages, ce n’est peut-être plus nous qui les regardons mais eux qui nous regardent, nous interpellent. Cette caractéristique fut volontaire, car le photographe souhaita préserver la dignité humaine mise à mal par la misère qui se laisse voir simplement dans les vêtements en loques. Cet aspect de son travail est vraiment intéressant, montre son humanisme. Il photographia de la même façon, mais à leur insu, des passagers du métro en 1938 et 1941.