Barbey d’Aurevilly et Marie Shelley : une histoire de « coeurs » ?

Les couples qui se séparent peuvent être violents, mais au point de se jeter le coeur de leur enfant au visage ? C’est le terrible récit que propose Barbey d’Aurevilly dans À un dîner d’athées. L’occasion pour le commissaire divisionnaire et historien Julien Sapori de montrer comment les écrits apparemment transgressifs des grands écrivains du 19e siècle étaient finalement des façons d’illustrer l’importance de la loi, de l’ordre et même de la religion.

« Les peintres puissants peuvent tout peindre

et (…) leur peinture est toujours assez morale quand elle est tragique

et qu’elle donne l’horreur des choses qu’elle retrace.

Il n’y a d’immoral que les Impassibles et les Ricaneurs »

(Jules Barbey d’Aurevilly, préface aux Diaboliques).

Dans sa nouvelle À un dîner d’athées, vraisemblablement rédigée vers 1870 et incluse dans Les Diaboliques, Barbey d’Aurevilly évoque un repas entre d’anciens révolutionnaires et des soldats bonapartistes. Nous sommes vers 1824, à Valognes, et un des invités, le capitaine Rançonnet, raconte avec ironie avoir surpris un autre convive, l’ancien chef d’escadron Mesnilgrand devenu « demi-solde » sous la Restauration, alors qu’il rentrait discrètement dans l’église de la ville. Interpellé par cette petite assemblée de féroces athées anticléricaux, Mesnilgrand s’explique en racontant une histoire qu’il avait vécue à l’époque de la guerre d’Espagne, et qui s’était achevée d’une manière monstrueusement dramatique : un couple, ravagé par la jalousie, s’était violemment insulté avant de se battre physiquement et de se jeter réciproquement à la figure le cœur desséché de leur enfant mort prématurément :

« — Eh bien ! puisque tu le veux, le voilà, le cœur de ton marmot, catin déhontée ! — dit le major. Et il lui battit la figure de ce cœur qu’il avait adoré, et le lui lança à la tête comme un projectile. L’abîme appelle l’abîme, dit-on. Le sacrilège créa le sacrilège. La Pudica, hors d’elle, fit ce qu’avait fait le major. Elle rejeta à sa tête le cœur de cet enfant, qu’elle aurait peut-être gardé s’il n’avait pas été de lui, l’homme exécré, à qui elle eût voulu rendre torture pour torture, ignominie pour ignominie ! ».

« j’ai craint de le profaner un peu plus ce cœur si profané déjà »

Mesnilgrand assiste à cette terrible dispute, et apprend à cette occasion être (peut-être … ?) le véritable père de cet enfant. Bien des années plus tard, à l’occasion de ce « dîner d’athées », il achève son récit aux convives en précisant : « J’ai porté plusieurs années et partout, comme une relique, ce cœur d’enfant dont je doutais ; mais quand, après la catastrophe de Waterloo, il m’a fallu ôter cette ceinture d’officier dans laquelle j’avais espéré de mourir, et que je l’eus porté encore quelques années, (…) la réflexion venant avec l’âge, j’ai craint de le profaner un peu plus ce cœur si profané déjà, et me suis décidé à le déposer en terre chrétienne ». Pour ce faire, il l’avait donc remis à un prêtre lors de sa visite à l’église.

Le sujet se situe tout à fait dans la lignée d’un certain romantisme du XIXème siècle, féru de cadavres, de dissections et autres monstruosités, dont le point de départ est considéré, généralement, comme étant le roman de Mary Shelley Frankenstein or The Moderne Prometheus publié en 1818 et traduit en français en 1821 sous le titre de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce best-seller mondial relate l’histoire d’un jeune savant suisse, le Dr Victor Frankenstein qui, assemblant des parties de cadavres humains, donne vie à une créature monstrueuse semant la panique. Ce récit avait été élaboré en 1816, sur les bords du lac Leman à la suite d’une sorte de défi au sein d’un groupe de jeunes lettrés romantiques anglais, parmi lesquels se trouvaient le déjà célèbre Lord Byron, ainsi que John Polidori, Percy Bysshe Shelley et sa maîtresse (et future épouse) Mary Godwin. C’est lord Byron qui, pour passer le temps à l’occasion de ces vacances fort pluvieuses, proposa que chacun rédige un récit d’épouvante. Deux manuscrits aboutirent : celui de Byron qui, repris par Polidori, sera publié en 1819 sous le titre Le Vampire (il lancera le thème du vampirisme en littérature), et le Frankenstein de Mary Shelley, âgée à l’époque de seulement 19 ans, qui connaîtra un succès aussi important que mérité.

On sait que Barbey était passionné par la littérature britannique, et plus particulièrement par William Shakespeare, John Milton, Richard Lovelace et Walter Scott. A-t-il lu le Frankenstein de Mary Shelley ? Nous ne le savons pas, nulle part le Connétable des Lettres n’y faisant allusion, mais certains indices nous signalent qu’il aurait pu le faire et, peut-être, s’en inspirer. Examinons-les.

Il est en effet certain que Barbey connaissait et admirait le roman Caleb Williams (publié en 1794), écrit par William Godwin (le père de Mary Shelley), qu’il évoque et encense dans son article publié dans Le Pays du 6 octobre 1857 et consacré au Madame Bovary de Flaubert. Deux écrivains admirés par Barbey, Balzac et Edgar Poe, avaient aussi apprécié ce roman, qu’ils considéraient comme étant un modèle. Barbey connaissait aussi la vie et les œuvres de Percy Bysshe Shelley (le mari de Mary Shelley), qu’il mentionne à la fois dans son essai Du dandysme et dans son roman Un prêtre marié, dans lequel il fait allusion à une de ses tragédies, Julien et Madallo. Pouvait-il ignorer que Percy Bysshe Shelley avait écrit la préface de la première édition du Frankenstein de sa femme ?

« toute la trajectoire aurevillyenne s’est déroulée sous l’astre byronien »

Pour ce qui concerne lord Byron, il est impossible de citer, dans l’œuvre de Barbey, les références et allusions, car elles sont légion. « On a l’impression que les ’’œuvres complètes’’ du noble lord ne quittent pas un instant le chevet de Barbey, qui les lit en anglais » (…) « On peut donc l’affirmer, toute la trajectoire aurevillyenne s’est déroulée sous l’astre byronien », écrit Philippe Berthier dans un article au titre explicite : Une vie « En Byron » : le cas Barbey d’Aurevilly (dans Romantisme, année 1974).

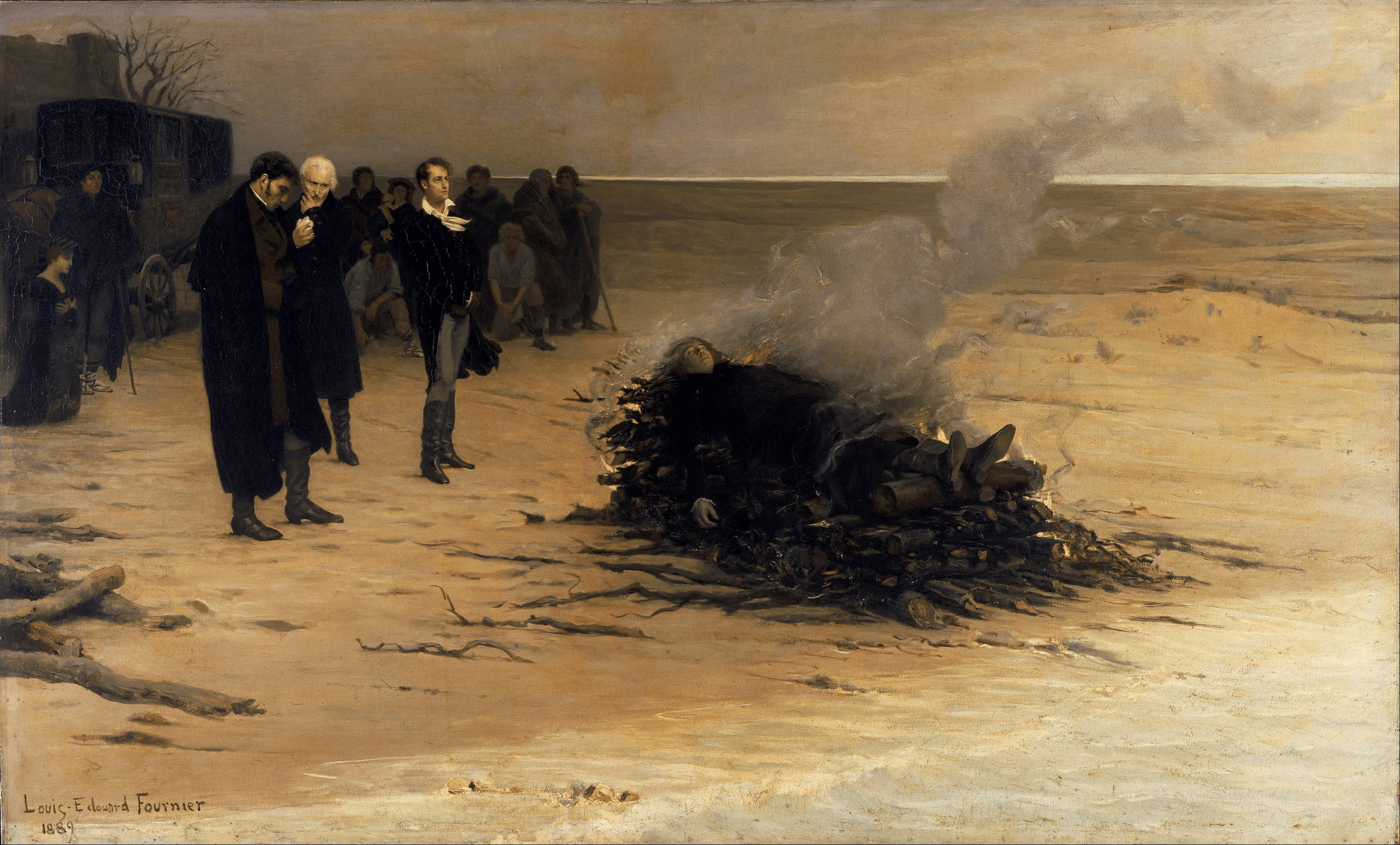

Barbey connaissait donc bien – et même très bien – l’entourage de Mary Shelley, composé d’écrivains qu’il admirait et, pour ce qui concerne Percy Bysshe Shelley et lord Byron, menant une vie aventureuse et romanesque qui ne pouvait que le séduire et l’inspirer dans ses écrits. C’est ainsi que dans Une vieille maitresse, Barbey raconte que l’enfant de « la » Vellini meurt, à l’âge de trois ans, à Trieste (ville italienne, à l’époque possession de l’Autriche). La mère, folle de douleur, décide, au lieu de l’enterrer, de brûler son corps à proximité, sur une plage de l’Adriatique. Impossible de ne pas y voir une référence à la mort de Percy Bysshe Shelley, qui s’était noyé en 1822, à l’âge de 30 ans, dans la mer Tyrrhénienne, et dont le corps fut incinéré sur la plage de Viareggio (en Toscane), où il s’était échoué, en présence de lord Byron et de sa femme.

Mary Shelley décède à Londres en 1851, à l’âge de 53 ans. Procédant au rangement de ses affaires, son fils découvre dans son bureau un tissu entourant les restes du cœur de Percy Bysshe Shelley. Ils avaient été retirés du bûcher par un ami, Edward John Trelawny, placés dans une boîte en bois et remis à la veuve qui les avaient conservés sa vie durant. Barbey se serait-il inspiré de ces événements tragiques pour raconter dans sa nouvelle l’histoire du cœur desséché conservé par Mesnilgrand avant d’être confié à un prêtre ? Nous n’en avons aucune certitude, et il est fort possible qu’il s’agisse d’une simple coïncidence, découlant de la sensibilité romantico-frénétique que les deux écrivains partageaient et qui se retrouve, aussi, dans la structure de leurs écrits « enchâssés » (plusieurs récits intégrés à l’intérieur d’une seule histoire) : Frankenstein est écrit sous la forme d’un roman épistolaire comportant plusieurs narrateurs, tandis que chez Barbey le récit fait par Mesnilgrand à la première personne, s’insère dans le texte d’origine écrit par une plume « omnisciente ».

Dans les deux cas, aussi, ces récits qui ne sont plus tout à fait « gothiques », écartent totalement toute forme de merveilleux : pas de diables, pas de fantômes, pas de vampires, le « monstre » du Dr Frankenstein se voulant un aboutissement des dernières avancées de la science, et notamment des expériences du savant italien Galvani qui parvenait à faire bouger les muscles des grenouilles mortes à l’aide de décharges électriques. Du gothique presque « réaliste » donc, qui, chez Mary Shelley, se veut une mise en garde contre les avancées de la science faisant exploser les frontières entre la vie et la mort et, chez Barbey, une réflexion psychologique et philosophique sur la nécessité de la religion.

Mary Shelley comme Barbey d’Aurevilly ont évolué au cours de leur vie et, de certaines positions prises lors de leur jeunesse (et que l’on pourrait qualifier aujourd’hui d’« extrêmes ») avaient abouti, la première à des convictions quasi « victoriennes », le deuxième à une posture légitimiste fermement opposée à la démocratie.

« Oui, c’est une créature abominable et il faut qu’elle meure pour que les autres vivent ! «

Avant d’expirer, le Dr Frankenstein regrette amèrement d’avoir défié l’ordre de la nature en créant un monstre dangereux :

« Dans un accès d’enthousiasme fou, j’ai créé un être doué de raison et je devais lui assurer, pour autant que la chose était possible, le bien-être et le bonheur. C’était là mon devoir mais j’en avais un autre aussi, bien plus important : envers les créatures de mon espèce ! Il dépendait de moi qu’elles soient heureuses ou misérables ! (…) Dans le mal, il a témoigné d’une perversité et d’un égoïsme exceptionnels. Il a tué mes amis, il a voué à la mort des êtres sensibles et heureux et j’ignore jusqu’où peut mener cette soif de destruction. Oui, c’est une créature abominable et il faut qu’elle meure pour que les autres vivent ! »

Et voici les dernières lignes de la nouvelle de Barbey, qui constituent une ode en faveur de l’Église en tant qu’institution :

« Le capitaine Rançonnet avait probablement son compte. Il ne prononça pas une syllabe, les autres non plus. Nulle réflexion ne fut risquée. Un silence plus expressif que toutes les réflexions leur pesait sur la bouche à tous. Comprenaient-ils enfin, ces athées, que, quand l’Église n’aurait été instituée que pour recueillir les cœurs — morts ou vivants — dont on ne sait plus que faire, c’eût été assez beau comme cela !

— Servez donc le café ! — dit, de sa voix de tête, le vieux M. de Mesnilgrand. —S’il est, Mesnil, aussi fort que ton histoire, il sera bon ».

Avec l’âge, les deux écrivains finissent donc par se convaincre que l’humanité est composée davantage d’héritiers que de révolutionnaires, et que le leg de l’Histoire pèse bien plus que tout ce qui ce qui reste à inventer, qu’il s’agisse du domaine scientifique ou politique. Ils souhaitent, par leurs écrits, mettre la société en garde contre les transgressions sociales qui font fi de la morale et de la religion – aujourd’hui on dirait de la loi -, transgressions qu’ils estiment être sources de désordre social et de souffrances individuelles. Leurs récits, en apparence choquants et immoraux, constituent en réalité de véritables appels à l’ordre.

Retrouvez les travaux de Julien Sapori sur Barbey d’Aurevilly sur son blog ici.

Référence : AJU403649