La servitude volontaire, un oxymore exhortant le peuple à reconquérir sa liberté face à la tyrannie

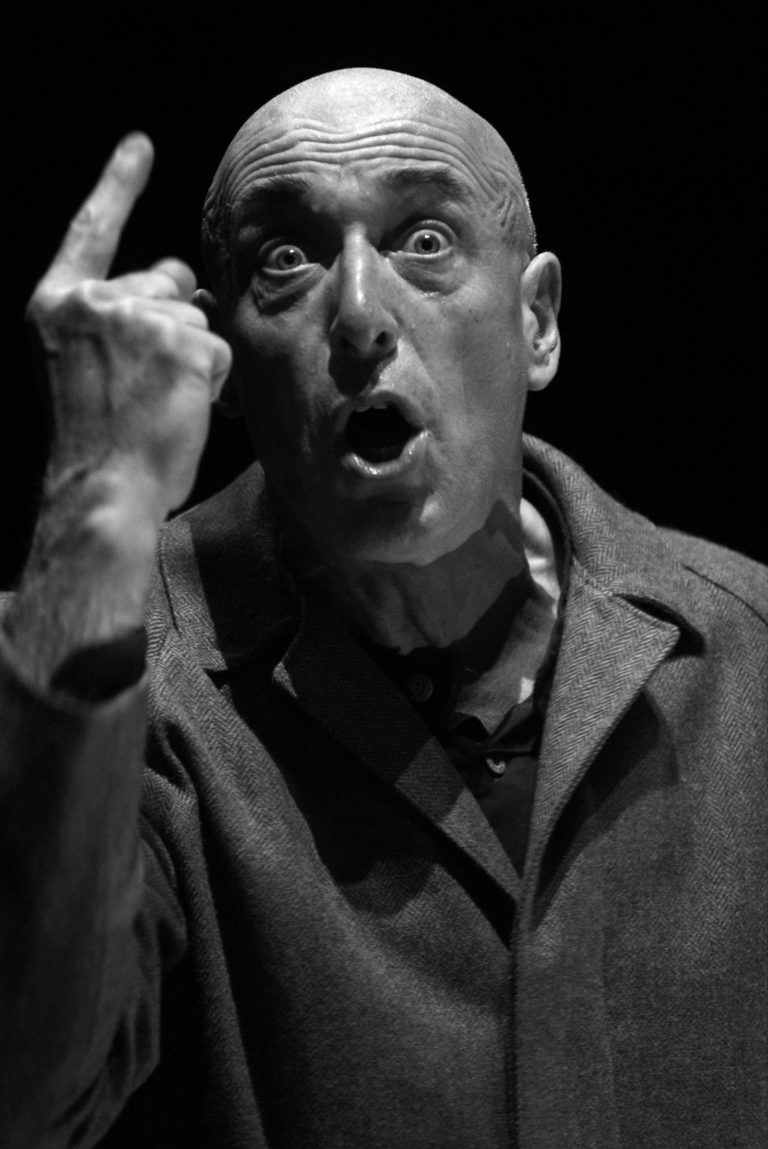

Au théâtre de Suresnes, le 18 octobre 2018, François Clavier jouait puissamment, pour la 150e fois, le Discours de la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie, mis en scène par Stéphane Verrue. Une ode à la résistance passive par la reconquête nécessaire des libertés individuelles et collectives face à la tyrannie, au tyran et aux tyranneaux.

Étienne de La Boétie naît en 1530 dans un milieu bourgeois et cultivé, et très tôt, il montre des dispositions intellectuelles exceptionnelles. Il écrit Discours de la servitude volontaire probablement vers 17 ans, et étudie le droit à l’université d’Orléans – où il eut comme professeur Anne du Bourg pendu et brûlé en 1559 pour avoir critiqué les persécutions faites aux huguenots – en vue d’être magistrat. Il intègre le Parlement de Bordeaux comme conseiller avant l’âge légal, avec une dérogation. De retour d’une mission dans le contexte des guerres de religion – il était partisan aux côtés de Michel de L’Hospital d’une politique d’apaisement entre catholiques et protestants –, il est terrassé en 1563 par une maladie soudaine et meurt alors qu’il n’a pas encore 33 ans, après avoir vécu avec Montaigne une amitié intense à laquelle il est rendu hommage dans les Essais avec le fameux « Parce que c’était lui, parce que c’était moi » du chapitre 27 du livre 1er. L’origine de cette amitié est précisément le Discours que Montaigne avait lu avant de rencontrer son auteur dans le même Parlement, texte que Montaigne devait intégrer dans les Essais, ce qu’il ne fit finalement pas sous prétexte de la récupération opérée par les huguenots. Ces derniers publièrent en effet le Discours dans deux pamphlets. Et peu après, en 1579, le texte alors appelé Le Contr’Un fut brûlé au Parlement de Bordeaux par le bourreau1 !

De fait, la portée qu’a eu ce texte est contrastée. Longtemps oublié, il a notamment ressurgi dans les mouvements anarchistes et aurait inspiré l’idée de désobéissance civile. Il est depuis lors brandi pour dénoncer toutes les formes de tyrannies en leur opposant une ode à la liberté.

S’il s’agit d’une indispensable référence en théorie politique, le Discours fait également partie des « vieux fonds du droit public »2 puisque le juriste La Boétie fait référence dans son texte non seulement aux droits naturels pour construire sa théorie de reconquête de la liberté, mais aussi dessine une réflexion sur le pouvoir et la domination du peuple par ses détenteurs.

Le Discours n’était pas destiné à être lu, même s’il a des allures de plaidoirie. Il n’est ni découpé, ni structuré comme un texte juridique ou une pièce de théâtre, ce qui ne rendait pas évidente son adaptation scénique. Le travail de Stéphane Verrue et la prouesse du comédien François Clavier parviennent à donner l’impression au spectateur d’assister à l’accouchement de la pensée de La Boétie, à un raisonnement en train de se créer, comme une disputatio avec lui-même. Absorbé dans la lecture à voix haute de l’Iliade, tantôt marmonnant, tantôt s’exclamant, le comédien arrive sur scène plaçant d’emblée le Discours comme un travail dense et érudit, passant frénétiquement d’un livre d’historien ou philosophe antique à un autre, éparpillant les volumes, puis les rassemblant comme unique bagage utile à l’intellectuel humaniste que La Boétie était. Homère, Cicéron et Sénèque côtoient Hercule, Alexandre, Pisistrate, Denys Premier, Sylla, Cassius, etc.

En revanche, La Boétie ne fait ni référence ni d’allusion certaine à Machiavel. Il n’est en tout état de cause pas sûr qu’il ait pu le lire, même si certains l’ont soutenu et ont même envisagé que le Discours soit une réponse au Prince, qui date certes de 1532 mais n’a été diffusé en français qu’en 1563, année de la mort de La Boétie…

Il faut en effet bien resituer le texte dans son époque, celle du début de l’Ancien Régime. C’est une vision absolutiste de la liberté que La Boétie propose, qui ne conçoit aucune domination possible, ce qui est une approche beaucoup plus radicale que celles qu’adopteront tant Hobbes que Locke. Ce sont également les prémices d’un libéralisme politique qui s’épanouira dans une forme construite et élaborée chez Montesquieu exactement deux siècles plus tard, dans le même lieu ou presque puisque l’auteur de L’Esprit des lois siégea lui aussi au Parlement de Bordeaux.

Le cœur du discours traite de l’étonnement de son auteur que le peuple ne soit pas plus attaché à sa liberté. On retrouvera cette même interrogation dans le Contrat social de Rousseau, qui commence par se demander pourquoi les hommes obéissent. Pour La Boétie, cette passivité face à la privation de liberté est un élément permettant la domination du tyran de quelque type qu’il soit – y compris élu par le peuple. Or il considère que la liberté est un droit naturel et que si la liberté est naturelle, la tyrannie ne l’est pas.

Pour autant, La Boétie ne fait pas du peuple des sujets politiques actifs. Il ne songe pas à la nécessité d’une souveraineté populaire. Il appelle seulement à une résistance passive à l’oppression : « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres »3.

L’absence de réactivité du peuple est à ses yeux d’autant moins compréhensible que le tyran est un homme comme les autres : « Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s’il ne vous les emprunte ? (…) A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même ? ».

Le jeune penseur cherche à (s’)expliquer ensuite comment cette servitude peut perdurer : c’est « l’habitude » ou la « coutume » qui rend le peuple si peu combatif. D’autant que des mécanismes rodés contribuent à cette torpeur consentie. Il donne ainsi l’exemple de Cyrus et la manière dont il maîtrisa la révolte de Lydiens après la capture de Crésus : « Il les eut bientôt réduits à l’obéissance mais ne voulant ni mettre à bas une tant belle ville ni être obligé d’y tenir une armée pour la garder il s’avisa d’un expédient admirable pour s’en assurer la possession. Il établit dans Sardis des bordels, des tavernes, des jeux publics et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s’y rendre. Il se trouva si bien de cet aménagement que jamais contre les Lydiens il ne lui fallut tirer l’épée ». Les mots de la conclusion plus générale qu’il tire ensuite peuvent être aisément remplacés par des sources de distractions contemporaines : « Le théâtre, les jeux, (…) les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie ».

Un autre outil de tyrannie qui concerne encore davantage le droit public est la description très didactique des structures pyramidales qui façonnent tout régime tyrannique – comme démocratique d’ailleurs – : « sous le grand tyran » on trouve « autant de petits tyranneaux ». Même s’il faut se garder de tout anachronisme, quelle que soit la période où l’on découvre ce texte, les exemples miroirs abondent…

La Boétie est d’autant plus sévère envers le peuple qu’il rappelle que le tyran est un « colosse » aux pieds d’argile, craignant d’être assassiné à tout moment et ne pouvant faire confiance à personne. Il s’appuie sur des exemples historiques ou légendaires montrant la fin dramatique et violente qui attend systématiquement le tyran, à l’instar de Caracalla.

À l’achèvement de la lecture du Discours, on peut regretter qu’à la différence de juristes et philosophes qui l’ont précédé et qui lui succéderont, La Boétie ne propose rien. Il ne définit pas de meilleur régime possible. Il ne s’en sort que par une pirouette : l’amitié. Car l’amitié exclut la domination et suppose l’égalité. En cela, il n’est d’ailleurs pas extrêmement original puisqu’Aristote en avait déjà et peut-être mieux parlé avec la notion de philia dans l’Éthique à Nicomaque : « l’amitié semble constituer le lien des cités et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu’à la justice même »4. La Boétie ne fait pas ce lien, ni ne se réfère à Aristote à la différence de Montaigne. Ce passage le moins convaincant de la démonstration a d’ailleurs à juste titre été allégé dans l’adaptation théâtrale qui s’achève par la reprise de l’exhortation faite au peuple de ne plus soutenir le tyran, lequel s’écroulera ainsi de lui-même.

Jouée déjà dans une cinquantaine de villes, des grandes salles de théâtre aux villages reculés, en passant par le Off d’Avignon et les lycées et universités, la pièce créée par Stéphane Verrue et François Clavier, dignes représentants d’un théâtre citoyen, permet avec efficacité de transmettre aujourd’hui comme demain ce texte indispensable non seulement au juriste, mais plus largement à tous les habitants de la Cité.

François Clavier, Discours de la servitude volontaire

PIDZ

Notes de bas de pages

-

1.

Colombet F., « La Boétie à l’index ? », Après-demain, 2014/2, p. 39.

-

2.

Desmons E., in Mastor W., Benetti J., Egéa P. et Magnon X., Les grands discours de la culture juridique, 2017, Dalloz, p. 412.

-

3.

La traduction utilisée pour les citations est celle de Auffret S. (1995, Éditions Mille et une nuits), qui a été choisie par Stéphane Verrue pour son adaptation théâtrale en raison de son accessibilité, de sa modernité.

-

4.

Comme le rappelle Dezeuze G. dans les Mélanges Michel Miaille, vol. II, 2008, monéditeur.com, p. 9.