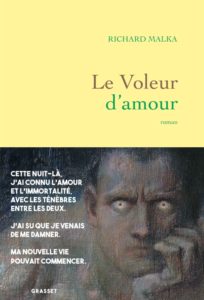

Avec son deuxième roman, Le Voleur d’amour, l’avocat Richard Malka revisite le mythe de Dracula

Dès les premières pages, le lecteur plonge dans le monde torturé d’Adrian Van Gott, un jeune aristocrate né à Venise en 1769, pour ne s’en détacher qu’après avoir traversé deux siècles et demi et mille et une aventures du cœur et du corps. Ce personnage, à mesure qu’il se nourrit littéralement de l’amour volé à ceux et celles qu’il croise, voit sa force décuplée, sa force de vie s’accroître. Mais l’amour, le vrai, lui est interdit, sauf à laisser exsangue la femme qu’il aimera. De Venise au Paris révolutionnaire, en passant par la Constantinople de la fin du XVIIIe siècle ou les États-Unis modernes, Richard Malka, amoureux des lettres et ciseleur des émotions, tient en haleine son public. Derrière l’avocat de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et de l’affaire de la crèche Baby Loup, on sent l’amateur d’histoire, comme l’écrivain avide de revisiter le mythe de Dracula.

Les Petites Affiches : Comment avez-vous compris que les mots étaient importants ? Depuis quand les aimez-vous ?

Richard Malka : Je pense que les mots sont l’arme de ceux qui n’en ont pas beaucoup à la naissance. Quand on naît dans un milieu modeste, que l’on n’a pas les codes culturels, ni de réseau ni d’argent, les mots, c’est ce qui rend possible l’ascenseur social. Je m’en suis rendu compte rapidement car très tôt, j’ai lu et j’ai aimé lire. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai aimé manier les mots et le pouvoir qu’ils procuraient. Ils me permettaient une évasion vers des mondes plus confortables, où j’étais autre chose. C’étaient des aventures merveilleuses, l’imaginaire, la découverte d’autres univers. J’ai vécu une grande partie de ma vie dans d’autres mondes. Quand on me demande – et c’est relativement fréquent – « Comment tu fais pour inventer des histoires ? » (Richard Malka est également scénariste de BD, NDLR), cela me fait très bizarre. Mais je ne sais pas faire autrement, du matin jusqu’au soir ! C’est le contraire qui me semble très étrange. Le paradoxe, c’est que je suis même obligé de brider mon imagination, y compris dans Le Voleur d’amour, pour rester accessible. Sinon je vais trop loin et plus personne ne me suit.

LPA : Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré ? On pense à Oscar Wilde et son subtil Portrait de Dorian Gray, à Edgar Allan Poe et son univers fantastique ou encore à Patrick Süskind et son fascinant Parfum ? Certains auteurs vous nourrissent-ils plus que d’autres ?

R.M. : On se nourrit toujours. Il y a ceux que vous avez cités et aussi Frankenstein de Mary Shelley, qui est un pur chef-d’œuvre. Mais je me suis inspiré également des séries et du cinéma gothiques. L’univers gothique est un univers que j’aime bien, car il permet de pousser le curseur des émotions très loin : on est dans le fantastique, donc on a tous les droits. La période s’étale sur des siècles, donc on peut picorer dans l’histoire, les moments, les événements que l’on veut traiter. Enfin, c’est très romantique et très tragique. Donc il y a tous les ingrédients pour s’amuser à écrire et créer un univers parallèlement très esthétique et très visuel.

LPA : Pourquoi revisiter le mythe de Dracula ?

R.M. : Je trouve les anti-héros terriblement touchants et émouvants, les héros sombres dont on découvre au fil des pages la part d’humanité et qui deviennent touchants en dépit de leur qualité de monstre, de leur monstruosité. Cela donne de l’ampleur à un récit. Et il y a le plaisir de jouer avec les mythes, l’intérêt de revisiter un genre et de le réinventer. Enfin, j’ai commencé à l’écrire juste après les attentats de 2015, donc peut-être qu’écrire l’histoire d’un personnage éternel était une façon de conjurer la mort.

LPA : La narration prend la forme d’une correspondance épistolaire. Vous êtes alternativement Adrian Van Gott, mais aussi Anna, l’amour de sa vie, réincarnation de Clélia, jeune fille qui l’a ouvert à l’amour à 16 ans et a bouleversé sa vie. Que dire des « je » que vous incarnez dans ce roman ?

R.M. : Il est très étrange d’écrire à la première personne, mais je m’y suis forcé. Ce n’était pas le cas dans Tyrannie (son premier roman, NDLR), où le narrateur était omniscient. Passer au « je » a été compliqué pour moi, parce que cela implique une mise en avant dont je ne me rendais pas vraiment compte. Ce n’est pas ma nature. Mais en faisant ce livre et en discutant avec des journalistes, j’ai réalisé à quel point cela dévoilait davantage de soi ! Quant à ce « je » féminin, cela m’intéressait beaucoup de relever le défi de me mettre dans la peau d’une femme. Parce que la plume n’est pas la même et qu’il fallait que ce soit crédible. Il était intéressant d’essayer de penser comme une femme, car pour écrire comme une femme, il faut penser comme une femme.

LPA : Avez-vous fait relire certains passages pour veiller à leur crédibilité ?

LPA : Avez-vous fait relire certains passages pour veiller à leur crédibilité ?

R.M. : Oui, on a besoin de quelques relecteurs pour se rassurer pendant l’écriture. Je ne fais jamais relire mes plaidoiries mais mes romans, oui !

LPA : Justement, vous parlez de plaidoiries. Ce travail d’écriture est-il radicalement différent de celui lié à votre métier d’avocat ?

R.M. : Au fond, c’est la même chose : on raconte une histoire. Et pour que cela sonne juste, la première étape, c’est de procéder à une bonne analyse psychologique de la situation, voir ce que l’on peut dire, ce que l’on ne peut pas dire, trouver le bon sentiment, la bonne émotion et le mot qui correspond. Ceci étant dit, l’exercice est extrêmement différent. D’ailleurs, mon écriture d’avocat a été un vrai handicap. Quand j’ai commencé à écrire Tyrannie, par exemple, j’expliquais tout, j’écrivais comme un avocat. Comme on est très pédagogue, je faisais appel à force d’adverbes, d’adjectifs… Mais si on fait cela dans un roman, on dépossède le lecteur de la possibilité de s’emparer du récit. Il n’a plus aucune place pour imaginer. Il faut donc faire des ellipses beaucoup plus importantes dans un roman, et j’ai eu du mal à me dégager de cette écriture d’avocat. C’était très angoissant. On se dit que le lecteur ne va pas comprendre. Alors qu’au contraire, il faut faire confiance à son lecteur ! Sauf qu’un avocat ne fait pas confiance au juge (rires)… Un lecteur, il faut lui laisser de la place. Et cela a été un vrai travail réalisé avec mon éditeur. J’ai dû me dégager de ce paradigme-là.

LPA : Le fil rouge, c’est cette quête éperdue et monstrueuse d’amour, partagée par une grande part de l’humanité. Sans compter que l’amour est sans doute la matière première de toute forme d’art. Cela dit-il quelque chose de l’homme que vous êtes ?

R.M. : Il y a forcément de moi ; il y a des morceaux de moi à un moment donné, dans un contexte donné. Tous les personnages sont un peu moi-même. Cette quête de l’amour du personnage qui s’étend sur deux siècles et demi est rendue tellement difficile en raison de son don et de sa malédiction… C’est la métaphore d’une vie d’homme. Pour certains, cette quête est compliquée. Mais je ne suis pas complètement d’accord avec vous : tout le monde ne recherche pas l’amour, parce que l’amour, c’est dangereux, cela fait prendre des risques parce qu’il faut être capable de le vivre. Et puis, comment cela se conjugue-t-il avec la liberté ? On peut dire que j’ai connu tous ces états-là, et même ce que j’appelle l’amour quantique, c’est-à-dire, qu’au même moment, on vit deux états différents, celui d’aimer et de ne pas aimer. C’est complexe comme sentiment, l’amour. Ce n’est pas toujours évident à vivre, on peut l’éviter pour s’épargner des dangers et conserver son confort et il n’est pas évident de le conjuguer avec d’autres aspirations comme celles de la liberté.

LPA : En quoi l’amour aliène-t-il ? Ne peut-on pas le voir comme une liberté supplémentaire conjuguée à deux ?

R.M. : C’est un chemin de vie que de découvrir que l’amour peut donner de la liberté ! En premier lieu, cela empêche d’autres possibilités, c’est un engagement. Il y a des contraintes, il peut en découler la naissance de petites choses qui constituent d’autres contraintes (rires). L’amour est un frein à la liberté. Mais la liberté pour la liberté n’a pas de sens, au risque que la liberté elle-même devienne alors une prison qui nous empêche de vivre des choses qui nous approfondissent, nous enrichissent, comme le sentiment amoureux… Donc c’est complexe. Et c’est ce qu’expérimente Adrian Van Gott jusqu’aux pires excès.

LPA : On sent un goût pour la description d’autres sociétés, d’autres temps. Parallèlement à sa quête, il y a une plongée historique assez intense…

R.M. : Je ne peux pas m’empêcher de partager quelques visions politiques. Et c’est ce que j’aime aussi dans les romans. Ce sont ces romans-là que j’aime, ceux qui, au travers d’un récit romanesque, s’arrêtent de temps en temps pour réfléchir sur les grands thèmes d’une société.

LPA : Vous évoquez par exemple le sort des révolutions accompagnées, trop souvent, d’un flot de violence…

R.M. : Ce que je dis c’est que cela commence toujours de manière légitime et qu’au fil des révolutions, les plus radicaux l’emportent sur les modérés. Ils ont pour objectif d’éliminer les révolutionnaires les moins radicaux, mais cela se finit toujours de la même façon : le peuple qui a soutenu la révolution finit par pleurer et en est la première victime. C’est le cas de la Révolution française, avec la Terreur, de la révolution bolchevique qui se finit au goulag, avec Pol Pot, avec la révolution culturelle chinoise, le national-socialisme d’une certaine manière. Il y a une mécanique interne à la révolution qui fait, qu’au final, ce sont les plus extrémistes qui l’emportent, alors même qu’ils sont minoritaires. Et quand ce sont les extrémistes qui l’emportent, cela se finit toujours mal pour le peuple qui a fait la révolution.

LPA : C’est une vision pessimiste de l’histoire !

R.M. : Pas tant que cela. Après la situation finit par s’apaiser, et en général l’humanité garde les acquis en abandonnant les excès. L’humanité avance aussi par ces révolutions-là, mais cela peut être douloureux pour ceux qui les font. L’histoire n’est pas un long fleuve tranquille, ni toujours heureux. Ceci étant dit, je reste plutôt optimiste, car sur le temps long, la liberté finit toujours pas gagner.

LPA : Auriez-vous aimé défendre un personnage comme Adrian Van Gott ?

R.M. : J’aurais adoré ! Je l’aime. Il est très émouvant, et il est profondément ténébreux, mais il a une part de lumière éclatante, par le regard qu’il porte sur lui-même. Il se sent profondément coupable, il porte une culpabilité terrible. Il est mauvais, mais il a quelques excuses. Pour moi, il a une part d’humanité qui le rend terriblement attachant, par contraste avec sa noirceur. Et c’est un personnage désespéré, et les personnages désespérés, j’ai forcément envie de les défendre.

LPA :

LPA :