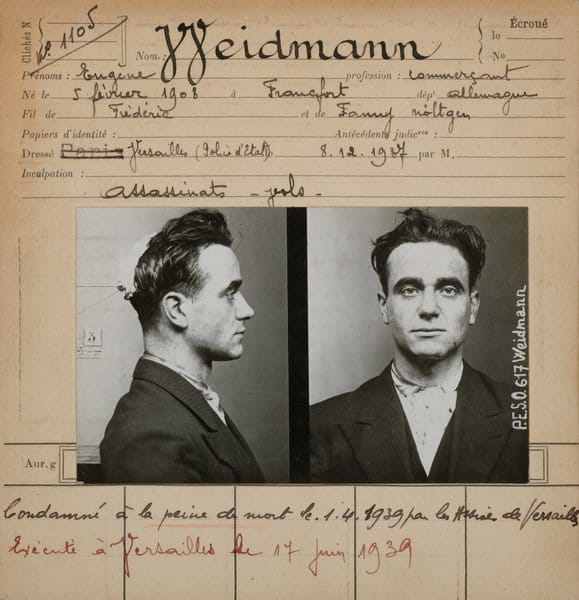

Les grands procès des Yvelines : l’affaire Weidmann

En mars 1939, le palais de justice de Versailles est le théâtre d’un procès, celui d’Eugène Weidmann et de ses complices. Durant deux semaines, le « tueur au regard de velours » affronte la justice française pour le meurtre de six personnes. Il aboutit à la dernière exécution en public en France.

Né en Allemagne, Eugène Weidmann arrive en France en mai 1937. Il a rencontré deux Français lors de son passage en prison à Francfort : Roger Million et Jean Blanc. Ensemble, accompagnés de la maîtresse de Jean Blanc, Renée Tricot, surnommée Colette, ils profitent de l’Exposition universelle pour enlever des personnes aisées étrangères et demander des rançons. En tout, la bande fait six victimes. D’abord Jean de Koven, danseuse américaine, étranglée en juillet 1937. Puis, cinq autres personnes, tuées entre septembre et novembre 1937 d’une balle dans la nuque, contre des sommes dérisoires : Joseph Couffy, Jeannine Keller, Roger Leblond, Fritz Frommer et Raymond Lesobre.

Début décembre, la police réussit à remonter la trace de Weidmann dans une maison à La Voulzie où Jean de Koven est retrouvée enterrée sous le perron et Frommer dans la cave. Interrogé à la suite de son interpellation, il avoue tous les meurtres. Très vite, ses complices, certains d’être retrouvés, se livrent eux aussi à la police.

Dans la presse, on s’enflamme. Le public aussi avec l’apparition de « weidminettes », des groupies du criminel. Le premier jour du procès, le 11 mars 1939, un imposant service d’ordre à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal encadre badauds, journalistes et avocats venus en nombre. Tout le monde suit le procès qui se tient après un an d’instruction, dont l’écrivaine Colette pour le journal Paris-Soir. La couverture médiatique est telle que, fait plutôt rare, l’on a accès à la retranscription de la quasi-totalité des plaidoiries de la défense.

Les parties civiles

Pour représenter les victimes et leurs proches, deux femmes avocates : Maître Jacqueline Lang et Maître Lucile Tinayre (pour Roger Lesobre), qui figurent parmi les premières avocates du barreau de Paris. La famille de Jean de Koven est représentée par Maître Delauney, tandis que la veuve du chauffeur Couffy est représentée par Maître Jean Gallot. Maître Flissenman et Maître Chauvet représentent les deux autres familles.

Contrairement aux plaidoiries de la défense, celles des avocats des victimes reçoivent peu d’intérêt dans la presse. Pour L’Intransigeant, le romancier Léon Werth écrit tout de même : « Ils plaidèrent bien. J’entends qu’en ce genre hybride, où se mêlent une apologie et un réquisitoire tronqué, ils ne se rendirent point coupables de cet excès d’adjectifs que la décence interdit à l’écrivain, mais qu’elle semble parfois permettre à l’avocat. Mais Lucile Tinayre, défendant la mémoire de Lesobre, domina le rôle ingrat du défenseur-accusateur. Elle obtint par une mesure, qui touchait à l’harmonie, la même attention que si Weidmann lui-même eût parlé. […] Renonçant à discuter la sincérité des accusations de Weidmann, négligeant les fausses précisions de la psychiatrie, elle termina ainsi : »Je vous souhaite, Weidmann, et c’est mon dernier mot, de ne pas mourir méchant. » »

La défense de Weidmann : « Ne le tuez pas ! »

Weidmann a depuis son arrestation des avocats nommés d’office : Maître Roger Planty, bâtonnier du barreau de Versailles, et deux autres collègues, Jean Raoult et Renée Jardin. Maître Vincent de Moro-Giafferri les rejoint en mai 1938. La soixantaine, il est déjà célèbre pour avoir défendu Dieudonné de la bande à Bonnot en 1913, puis Henri Désiré Landru en 1922.

Grâce aux nombreux comptes rendus dans la presse, il n’est pas difficile de reconstituer les débats. Maître Raoult plaide d’abord pour que Weidmann ne soit pas condamné à mort : « La peine de mort n’est pas une solution. Jaurès, un des abolitionnistes de son temps, l’appelait le disque rouge. Vous saurez, Messieurs les jurés, répondre de telle façon que ce disque rouge ne ferme pas la voie à toute humaine sensibilité. » Le bâtonnier Planty tente pour sa part d’instaurer le doute – malgré les aveux de Weidmann – arguant que « la preuve de l’assassinat de Frommer de la main de Weidmann n’est pas apportée ». Maître Jardin tente pour sa part d’humaniser Weidmann, en le présentant comme un homme doux et repenti. Elle lit par exemple les lettres d’amour écrites par une certaine « Kate ». « Aucune femme ne saurait parler ainsi quand elle s’adresse à un être abject. » Elle conclut à son tour : « Weidmann s’est, par l’aveu, par les remords, dépossédé du mal qui était en lui. Nous, ses avocats, avons pu constater en lui le cheminement du remords, cette soif de pardon qu’il a manifesté ici même dans une adjuration pathétique ! […] Il n’est pas possible qu’un homme dont la transformation intérieure s’est opérée devant nous, non, il n’est pas possible que, comme l’a dit cruellement Me Lucile Tinayre, cet homme meure méchant… En votre âme et conscience, vous ferez ce que vous croirez devoir faire. Pour moi, j’ai dit ce que j’avais à dire. Aidez-moi, je vous en prie, et c’est vous qui rendrez la justice ! »

Maître Moro-Giafferri est le dernier à s’exprimer devant les jurés. Le Petit Marseillais du 30 mars 1939 parle d’une « envolée oratoire puissante contre la hache du bourreau ». Dès ses premières paroles, il les exhorte de « ne pas condamner Weidmann à mort, parce que la peine absolue suppose la responsabilité totale. Celle de Weidmann ne l’est pas. J’entends dire : À quoi bon ? Pourquoi se pencher sur une âme déchue ? Il a tué, qu’il meure ! C’est la morale du talion, la loi du lynch, la justice des barbares. Mais alors que sommes-nous ? Pourquoi nos symboles, nos traditions, pourquoi ma robe, pourquoi la tienne, ô juge ? Plus de justice alors… ? L’abattoir… ? »

En montrant Weidmann, l’avocat poursuit : « Cet homme, qui prend sa tête dans ses mains comme pour l’holocauste du châtiment, je vous dis : ne le tuez pas. Il n’est pas fou, non. Mais il est anormal. » Il fait alors une vive critique des expertises, jugées insuffisantes, et regrette de ne pas avoir pu mener d’expertise contradictoire. Il évoque la psychanalyse, une science nouvelle à l’époque, « qui a révélé dans un rapport soumis à tous les graphologues d’Europe que Weidmann est un grand névropathe et un incontestable psychopathe dont la condamnation serait illogique médicalement ». Il s’appuie sur des livres de psychiatrie, puis se tournant à nouveau vers Weidmann « dont l’attitude est prostrée », s’écrie : « Muselez-le, Messieurs les jurés, protégez-vous contre lui, soit ; ne le tuez pas, c’est ce que je vous demande. »

Après une suspension d’audience, Maître Moro-Giafferri revient sur le « climat » dans lequel Weidmann a grandi. Citant le rapport d’un médecin après un passage en maison de correction, il s’exclame : « Être détraqué, déséquilibré, désaxé, un fou ! » Dans ce qui paraît inconcevable aujourd’hui, il tente d’expliquer par l’histoire du peuple allemand ses instincts de violence. « N’avez-vous pas senti que les crimes de Weidmann portent une marque d’origine, je le dis en mesurant mes mots. Ce sont des crimes allemands ! » Il s’appuie sur un contexte de « brutalité » en Allemagne depuis la naissance de Weidmann : les troupes vaincues et la contre-révolution. Il insiste : « Weidmann n’est pas un être normal. La fatalité pèse sur lui. […] Je vous dis avec terreur voilà un être qui n’a commis que le crime de naître. Quels que soient les vains murmures d’une opinion toujours prête à réclamer le sang et les jeux du cirque, juges de mon pays, pour un être déchu d’une race si différente de la nôtre, donnez l’exemple d’une justice dont la vraie grandeur est dans son équilibre, sa réflexion et sa pitié. » Terminant ainsi, il se rassoit.

La défense des complices

Pour défendre Million, Maître Henri Géraud et Maître Alexandre Zévaès ont « mis un art infini et une conviction respectable » dans leur plaidoirie selon L’œuvre du 31 mars 1939. Maître Zévaès le présente dans l’affaire comme « un acteur médiocre et maladroit » et contre lequel « on se soit acharné ». Après avoir évoqué des erreurs judiciaires, il conclut qu’il est impossible de condamner Million. Mettant toute la culpabilité sur Weidmann, Me Henri Géraud « tremble », dit-il aux jurés, devant les contradictions de Weidmann. « J’en tremble de toute mon âme d’honnête homme, de toute ma conscience d’avocat. Quand on ment, on se contredit. Weidmann s’est contredit. Il ment ! » Il termine dans l’émotion : « Quand Weidmann demandait pardon à la mère d’une de ses victimes, je priais en moi-même. Je me disais : »Je demande pardon à Million et à sa famille », quelle joie ! Million aurait répondu : »Je t’accorde ce pardon ». Cette parole de Weidmann n’a pas encore été prononcée ; elle peut venir. On ne sait pas les puissances du remords. Mais, en attendant, que les juges prennent garde ! Qu’ils se souviennent qu’il vaut mieux cent coupables en liberté qu’un seul innocent gémissant pendant les minutes qui précèdent l’échafaud. Or, dans le cas de Million, le ministère public n’a pas apporté sa preuve. »

Les plaidoiries de Maître Jean Ravat, avocat de Colette, et de Maître Pares, défenseur de Jean Blanc, ne reçoivent pas la même attention. « Il fit le portrait d’un »brave garçon tombé au milieu de toutes sortes de traquenards, et, au surplus, innocent » », relate ainsi sobrement le Paris-Soir du 29 mars 1939.

Verdict et exécution : le dernier guillotiné en place publique

Le 31 mars, le verdict est rendu : acquittement pour Colette Tricot, 20 mois de prison pour Jean Blanc et la peine de mort pour Million et Weidmann. Le 16 juin, la peine de Roger Million est commuée en prison à perpétuité par le président de la République, Albert Lebrun, qui refuse la grâce à Weidmann.

Le lendemain, le 17 juin 1939, Eugene Weidmann est guillotiné place Louis Barthou, devant l’entrée de la prison de Versailles. Le bourreau se nomme Jules-Henri Desfourneaux. Mais l’exécution a lieu plus tard que prévu ce jour-là. Il fait grand soleil ce qui permet à la presse de prendre des photos de particulièrement bonne qualité, et même à une caméra de filmer.

Tout cela fait scandale, amenant la promulgation d’un décret-loi abolissant les exécutions capitales en public.

Référence : AJU016f5