Malheur des relations avec les princes

Georges Lafenestre (1837-1919) était autant poète qu’historien et critique d’art. Conservateur au musée du Louvre, il fut élu à l’Académie des Beaux-Arts, le 6 février 1892, au fauteuil de Jean Alphand. Lié avec José-Maria de Heredia, il fréquenta des Essarts, Sully Prudhomme, Henri de Régnier, Barrès, Colette, Henry Gauthier-Villars, et Pierre Louÿs. Il a laissé une trentaine d’ouvrages, des recueils de poèmes et des essais critiques, notamment Artistes et amateurs, publié en 1899 par la Société d’Édition Artistique. Dans cet ouvrage, Georges Lafenestre décrit le Titien et les princes de son temps.

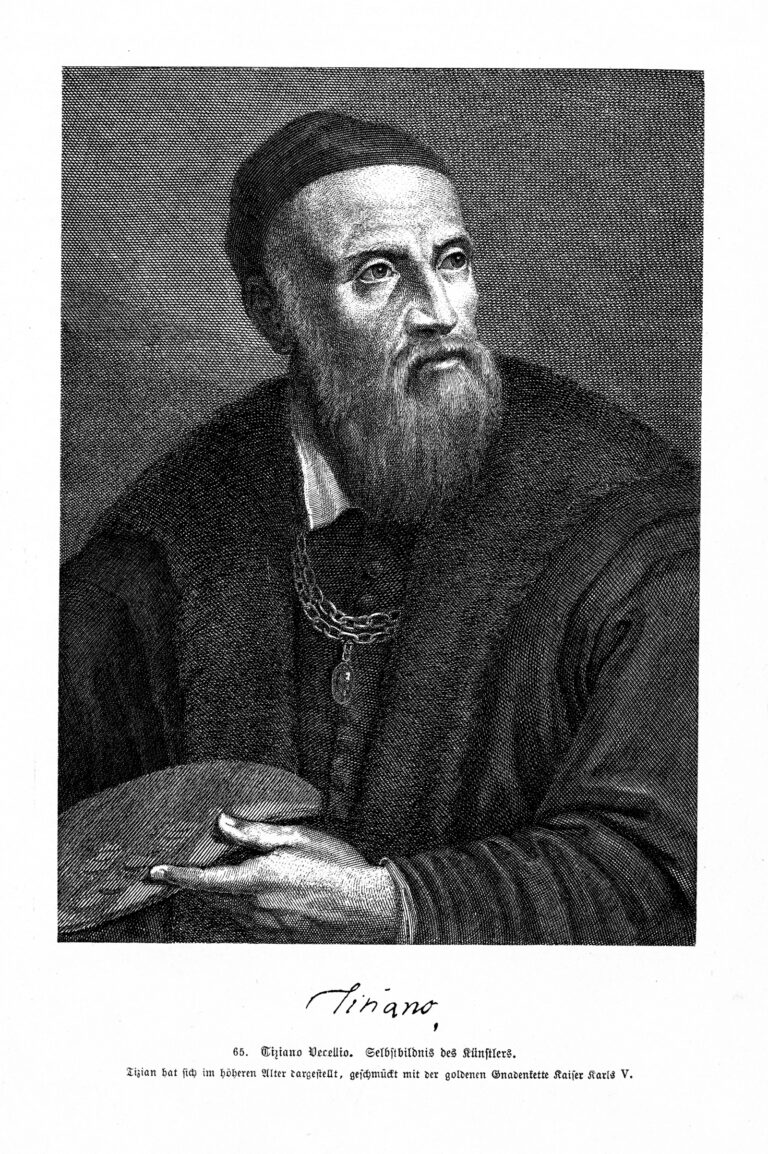

Portrait du Titien.

DR

« Dans le livre ingénieux et paradoxal qu’il appelle Histoire de la peinture en Italie, Stendhal intitule un de ses chapitres : « Malheur des relations avec les princes ». C’est une série d’anecdotes à propos de Michel-Ange et de ses démêlés avec les papes. Le vieux Florentin était méditatif, irascible, opiniâtre ; les papes avaient des habitudes d’autorité absolue, ils arrivaient tard au pouvoir, ils étaient pressés d’en jouir : rien de surprenant si, du choc de pareilles natures, jaillissaient parfois des éclairs de violence. Néanmoins, ce qui est vrai pour Michel-Ange ne l’est déjà plus pour Raphaël, dont l’humeur affable et douce s’accommodait fort bien de la vie des cours. Cela l’est moins encore pour Titien, que Stendhal, sans le nommer, semble avoir visé, avec quelque malignité, dans le même chapitre : « Il faut que l’artiste se réduise strictement, à l’égard des princes, à sa qualité de fabricant, et qu’il tâche de placer sa fabrique en pays libre ; alors les gens puissants, au lieu de le tenir, seront à ses pieds ».

Certes, il serait injurieux pour Titien de lui appliquer à la lettre cet axiome et de comparer son atelier à une boutique. S’il est vrai que, dans la fin de sa longue vie, ne pouvant suffire aux exigences de ses clients, il ait eu recours, comme tous ses confrères, à la collaboration de nombreux élèves, qu’il ait répété ou fait répéter nombre de fois ses tableaux célèbres, on sait aussi que nul ne conserva plus vif et plus profond jusqu’au bout l’amour de son art. La difficulté qu’il éprouvait à se séparer de ses toiles, ne les trouvant jamais accomplies à son gré, était proverbiale ; cette lenteur d’achèvement fut pour lui une cause de continuels ennuis. Le souci de perfection et la passion pour les retouches finirent même par tourner chez lui à la manie. Un de ses derniers élèves, Palma le jeune, nous a transmis, sur ses façons de travailler, les plus précieux renseignements. Il nous le montre commençant d’abord ses peintures par une application hardie d’une couche de couleurs servant de fond, dans laquelle, au moyen de trois couleurs, le rouge, le noir, le jaune, il indiquait les reliefs et les clairs et faisait, en quatre coups de pinceau, apparaître la promesse d’une rare figure ». (À suivre)

Référence : AJU000u3