Du bien public aux biens d’utilité collective. Quelle qualification pour les biens environnementaux ?

Le recours à de nouveaux instruments économiques de protection de l’environnement invite à s’intéresser à une notion en vogue : le bien public. Du croisement de cette notion économique avec les qualifications juridiques habituellement utilisées, il ressort qu’elle est à l’origine d’une inscription de biens environnementaux dans des systèmes d’échange ou de marché (échange de quotas de gaz à effet de serre depuis l’ordonnance du 15 avril 2004 ; marché d’unités de compensation des atteintes à la biodiversité avec la récente loi biodiversité du 8 août 2016) ; ce qui conduit à modifier notre appréhension du critère de la propriété et à envisager l’existence de biens d’utilité collective accessibles à tous.

La notion de bien public, encore peu connue du grand public, est actuellement un thème important de réflexion, tant pour les chercheurs des disciplines économique, sociologique et dans une moindre mesure juridique, que pour les institutions européennes et internationales à l’initiative d’aides au développement1.

Apparu dans la littérature économique dans les années 19502, le bien public est un bien qui ne peut pas être obtenu grâce aux mécanismes du marché (la paix, la santé, la stabilité du climat, etc.)3. Le bien public possède classiquement deux caractères. Il est non-exclusif : la consommation du bien n’est interdite à personne. Il est aussi non-rival : le bien peut être consommé par beaucoup sans risque de se raréfier et sans compromettre l’usage d’autres. Selon le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), « (…) les biens publics entraînent des bénéfices que l’on ne peut pas réserver facilement à un seul acheteur (ou à un ensemble d’acheteurs). Ces biens, une fois fournis, restent à la disposition de tous (par exemple le nom des rues, ou un environnement propre) »4. Les biens publics supposent une intervention des pouvoirs publics pour mettre en place des politiques assurant un niveau d’offre qui corresponde à la demande (« Public money for public goods »).

Si du point de vue de l’économie, les biens environnementaux (l’air, l’eau, les espèces végétales et animales, les écosystèmes, la biodiversité…) sont des biens publics qui ne peuvent pas être facilement fournis par le marché5, qu’en est-il du point de vue juridique ? Pour sa part, le droit fait appel aux catégories juridiques classiques liées au droit de propriété (choses appropriées, choses sans maître, choses communes) pour qualifier les biens environnementaux6.

La confrontation des deux approches (économique et juridique) pour désigner une même réalité (les biens environnementaux) se révèle intéressante, puisque au-delà de la dualité de qualification (I), s’établissent des interactions concrètes (II) susceptibles de modifier notre appréhension de la propriété de ces biens d’utilité collective (III).

I – Dualité de qualifications : biens publics en économie, chose commune en droit

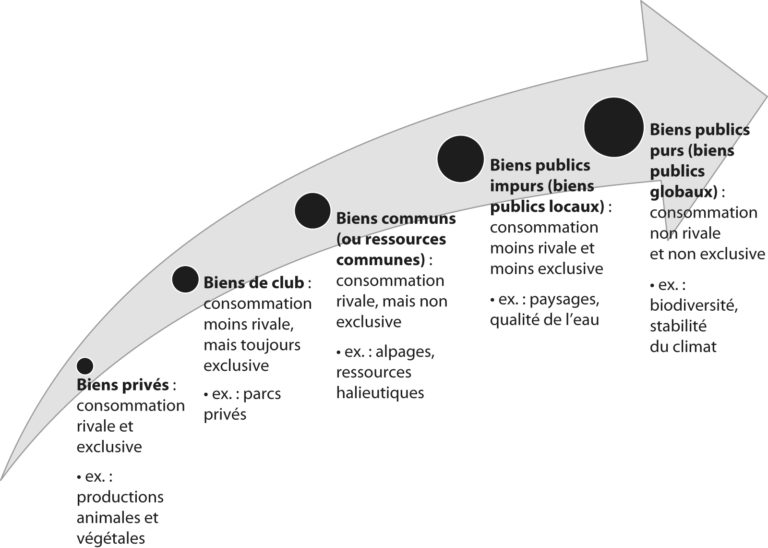

L’économie qualifie généralement les biens environnementaux de biens publics7. Les biens environnementaux peuvent plus exactement s’inscrire, selon leur degré d’exclusivité et de rivalité, sur une échelle qui va du bien privé (dont la consommation est rivale et l’exclusion des autres consommateurs est facile) jusqu’au bien public pur (dont la consommation est non rivale et l’exclusion absente), en passant par le bien dit de club (qui ne peut être consommé que par un nombre limité d’utilisateurs, membres du club), le bien commun (c’est-à-dire la ressource rivale et non-exclusive) et le bien public impur8 (cf. infra, schéma 1). La production de biens publics peut être liée à celle de biens privés : à la production de tournesols (bien privé) s’ajoutent la pollinisation ou la beauté d’un paysage (biens publics) mais aussi la production de miel (bien privé)…

Schéma 1 : Les biens environnementaux en économie selon leur degré de rivalité et d’exclusion.

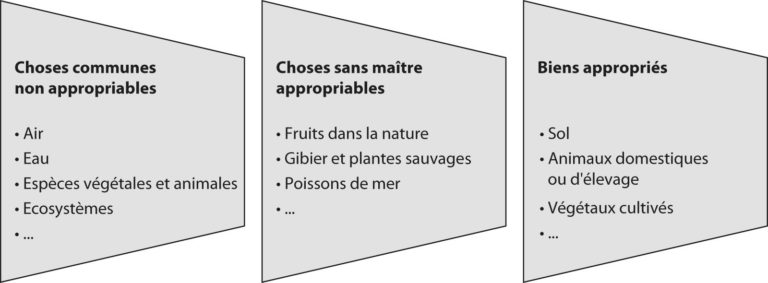

Le droit, quant à lui, distingue les choses appropriées, sur lesquelles une personne dispose d’un droit de propriété, et les choses non appropriées. Les éléments de l’environnement peuvent appartenir à chacune de ces catégories. Certains éléments comme les animaux domestiques ou d’élevage font l’objet d’un droit de propriété ; tandis que d’autres comme le gibier sauvage n’appartiennent à personne. Parmi les éléments qui n’appartiennent à personne, certains peuvent faire l’objet d’une appropriation à condition de respecter une réglementation spécifique (chasse, pêche…), mais d’autres restent nécessairement inappropriables et sont communs à tous. Les premiers entrent dans la catégorie des choses sans maître ou res nullius. Les seconds entrent dans la catégorie des choses communes ou res communis9 (cf. infra, schéma 2). Les choses communes sont, en vertu de l’article 714 du Code civil, des « choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». Elles présentent plusieurs caractéristiques : elles sont produites selon des processus naturels et non par l’homme, elles se régénèrent et sont disponibles en quantité incommensurable, elles font l’objet d’une consommation collective et elles sont indispensables à la vie10. Parmi ces choses communes, on trouve en particulier l’air qui se reproduit de manière naturelle et qui fait l’objet d’une consommation collective apparemment infinie. On trouve également, les eaux, les espèces ou encore les écosystèmes ou les processus écologiques. L’opportunité de cette qualification de choses communes fait débat dans la mesure où, comme l’indiquait déjà en 1980 le professeur Despax, « l’irruption des phénomènes de pollution fait apparaître en pleine lumière l’état de quasi-déshérence juridique dans laquelle la qualification de res communis appliquée aux biens environnementaux a pour effet de laisser ces éléments matériels, source de toute vie »11.

Les éléments de l’environnement font ainsi l’objet de qualifications économiques et juridiques en apparence sans lien, ce qui n’exclut pas une influence des unes sur les autres.

Schéma 2 : Les éléments de l’environnement en droit selon leur degré d’appropriation.

II – Interaction des qualifications : émergence de biens environnementaux appropriés liée au mécanisme de marché

Les biens publics de l’économie et les choses communes du droit présentent des similitudes. Comme les biens publics, les choses communes ne sont guère susceptibles d’exclusivité : nul ne peut en principe se réserver les choses communes qui sont par nature rebelles à toute appropriation (sauf à les dénaturer en enfermant par exemple de l’air ou de l’eau dans un récipient pour se l’approprier). Les choses communes ne sont pas non plus susceptibles de rivalité : nul ne peut priver autrui de l’usage d’une chose commune (celui qui use de l’air ou de l’eau ne peut pas mettre obstacle à l’usage des autres). Les choses communes risquent aussi, en l’absence de droit de propriété bien défini12, d’être surexploitées (congestion de sites, destruction de ressources halieutiques…) ou au contraire délaissées (non-entretien de site, disparition de paysage…), ce qui correspond au concept économique de tragédie des communs.

Compte tenu de cette proximité entre biens publics et choses communes, il n’est pas surprenant que l’idée de recourir aux mécanismes de marché développée pour les biens publics ait trouvé une traduction juridique avec les choses communes. Dans la conception classique des biens publics (celle de Ronald Coase), il importe en effet de faire perdre à ces biens leur caractère d’exclusivité à l’origine des « défaillances de marché » ; cette privatisation permettant de recourir (si besoin artificiellement) aux mécanismes du marché. On retrouve ce raisonnement en droit lorsqu’on observe des glissements de la catégorie juridique des choses communes vers celle des biens appropriés, liés aux mécanismes du marché13. Tel est le cas avec l’atmosphère et la mise en place du système de quotas de gaz à effet de serre en 200414, ou avec la biodiversité et le marché des unités de compensation des atteintes à la biodiversité de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 201615.

Les quotas de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d’installations autorisées à émettre ces gaz sont, en vertu de l’article L. 229-15 du Code de l’environnement, « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national (…). Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance (…) ». De même, les unités de compensation des atteintes à la biodiversité qu’un opérateur peut vendre aux aménageurs dont les projets nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires16, revêtent la qualité de biens qui peuvent faire l’objet de transfert de propriété. Les quotas d’émission de gaz à effet de serre et les unités de compensation sont donc des biens appropriés, ce qui signifie que des portions d’atmosphère et des morceaux de biodiversité, à l’origine choses communes insusceptibles d’appropriation, subissent une forme de privatisation ; au nom d’un intérêt collectif supérieur de réduction de la pollution de l’air ou de préservation de la biodiversité aux yeux du juriste, ou au nom d’une augmentation du bien-être collectif aux yeux de l’économiste.

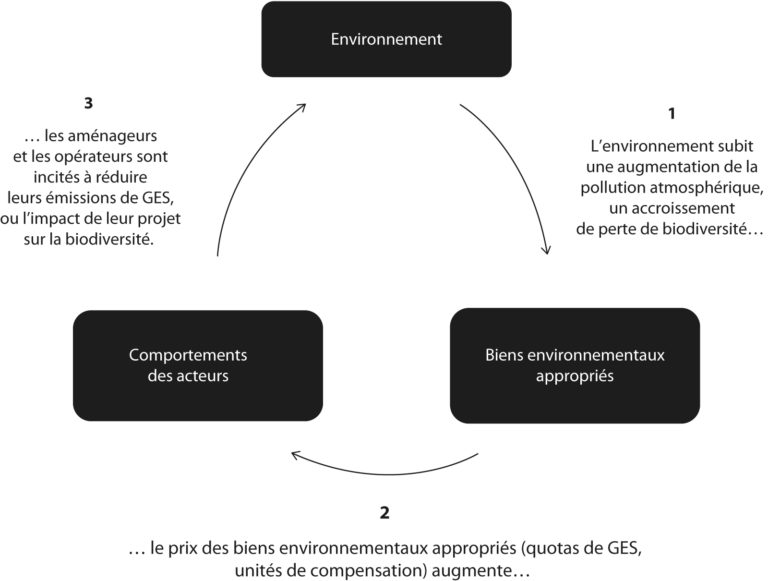

Ces dispositifs font ainsi reposer sur le marché, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (puisque plus la pollution augmente, plus le prix des quotas augmente, et plus les exploitants sont incités à réduire leurs émissions) et la régulation des destructions de milieux naturels, puisque l’augmentation du prix de vente des unités de compensation doit inciter les aménageurs à limiter les incidences négatives de leurs projets17 (cf. infra, schéma 3).

Schéma 3 : Utilisation du mécanisme de marché en matière environnementale.

Si ces glissements de la qualification de choses inappropriées vers celle de biens appropriés peuvent sembler de nature à altérer la qualité de choses communes de l’atmosphère et de la biodiversité, le recours aux mécanismes de marchés est toutefois contrebalancé par une très forte régulation publique18. Qu’il s’agisse des quotas d’émission de gaz à effet de serre ou des unités de compensation, les mécanismes du marché ne se substituent pas à l’intervention publique. Le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre a été créé et est régulé par la puissance publique (celle-ci accorde les autorisations et fixe le nombre de quotas attribués tous les ans). S’agissant du marché des unités de compensation des atteintes à la biodiversité, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, prévoit également que les sites naturels de compensation (où sont menées des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité pour mettre en œuvre des mesures de compensation, de manière à la fois anticipée et mutualisée) fassent l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret (C. envir., art. L. 163-3)19. Il ne s’agit donc pas d’une substitution du marché à l’intervention publique, mais plutôt d’une régulation publique utilisant les mécanismes du marché20.

Quoi qu’il en soit, l’émergence de biens environnementaux appropriés liée au mécanisme de marché est susceptible de modifier notre appréhension de la propriété. Le critère de la propriété étant remis en cause s’agissant de l’atmosphère et de la biodiversité, l’idée d’une appropriation moins absolue et moins exclusive, qui serait transcendée par l’utilité collective, se profile.

III – Transcendement de l’appropriation par l’utilité collective ?

Qu’il s’agisse de l’atmosphère ou de la biodiversité, elles s’inscrivent difficilement dans le cadre traditionnel du droit des biens21. Des limites apparaissent très vite que l’on retienne la non-appropriation (choses communes) ou au contraire l’appropriation par tous (patrimoine commun), ce qui amène à réfléchir à une voie intermédiaire où l’appropriation serait transcendée par l’utilité collective. Cette idée se retrouve en économie. Certains auteurs critiquent en effet la conception classique du bien public qu’il convient de rendre exclusif par la privatisation22. Ces auteurs proposent une définition du bien public qui serait davantage axée sur des critères sociaux et politiques : le bien public serait un bien socialement défini (conception du bien commun d’Elinor Ostrom). L’intervention publique ne viserait plus alors à pallier les défaillances du marché en rendant privés des biens publics, mais au contraire à préserver les caractères non-exclusifs et non-rivaux de ces biens afin que chacun puisse y avoir accès dans un souci d’équité.

En droit, la qualification de chose commune semble devoir être réservée à des ressources en quantité illimitée permettant un partage des usages. Les Anciens avaient d’ailleurs qualifié les éléments de la nature de choses communes, c’est-à-dire de choses qui n’appartiennent à personne, de façon à permettre l’accès et l’utilisation des ressources naturelles à tous. À l’époque, la propriété ne présentait même pas d’intérêt compte tenu de l’abondance des ressources qui étaient considérées comme inépuisables et infinies. Chacun pouvait en disposer en quantité suffisante sans qu’il soit nécessaire d’en organiser l’appropriation. Mais dans l’actuel contexte de finitude des ressources, la qualification de chose commune ne permet plus d’assurer leur conservation et de garantir leur usage. Les phénomènes de raréfaction (de la biodiversité, des ressources halieutiques…) ou de pollution (de l’eau, de l’air…) ont d’ailleurs conduit à la mise en œuvre de multiples réglementations, mettant au final à mal l’idée d’un usage libre et ouvert à tous23.

Les concepts de patrimoine commun (de l’humanité, de la nation…) ou de biens publics mondiaux, semblent quant à eux rencontrer des difficultés de mise en œuvre pratique. Issue du droit international, la notion de patrimoine commun contient en elle l’idée de préservation des ressources au profit des générations actuelles, et de transmission aux générations futures24. Les biens publics mondiaux ont, quant à eux, été définis par la Commission générale de terminologie et de néologie comme des « ressources, biens ou services bénéficiant à tous, dont l’exploitation ou la préservation peuvent justifier une action collective internationale »25. Mais, la proclamation d’un patrimoine commun ou l’effectivité de biens publics mondiaux nécessitent de fortes volontés politiques, le plus souvent internationales, dont on perçoit assez vite qu’elles ne transcendent que difficilement les volontés disparates des États souverains dont relèvent les ressources naturelles. Ainsi, l’Antarctique, dont on peut considérer qu’il correspond à un patrimoine commun même si le Traité de 1959 n’utilise pas formellement ce terme, est réservé aux seules activités pacifiques. S’agissant des prétentions territoriales de plusieurs États (dont la France : Terre-Adélie), l’article 4 du Traité énonce qu’« aucune disposition (…) ne peut être interprétée : a. comme constituant, de la part d’aucune des parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique ». Dans la réalité, chaque État interprète comme il l’entend cet article : soit il estime qu’il fait de l’Antarctique une zone sur laquelle aucune souveraineté n’est reconnue (parce qu’il n’a pas lui-même de velléité de souveraineté), soit il estime que cet article 4 constitue une simple limitation librement consentie à l’exercice de sa souveraineté. En définitive, proclamer que l’environnement ou les ressources naturelles constituent le patrimoine commun des êtres humains relève avant tout du symbole.

Les qualifications de chose commune (rejet de l’appropriation) et de patrimoine commun (appropriation par tous) n’apportant pas la protection de l’environnement espérée, l’idée d’une voie intermédiaire où l’appropriation serait transcendée par l’utilité collective apparaît26. La propriété, qui dans cette hypothèse ne disparaît pas, ne serait plus fondée sur le droit d’exclure autrui, mais au contraire sur celui d’inclure les autres dans l’usage des ressources. Le propriétaire serait en quelque sorte dépositaire du bien environnemental et devrait permettre l’accès aux utilités du bien aux tiers. Ces derniers seraient légitimes à défendre leurs prérogatives d’usage et de conservation des ressources. De prime abord antinomique avec la propriété exclusive et absolue consacrée par le Code civil en 1804 (en réaction notamment au système des superpositions d’utilités sur un même bien de l’Ancien Régime), l’idée d’un patrimoine naturel collectif dont personne ne pourrait être exclu connaît une résurgence depuis quelques années. François Ost propose à cet égard une « transpropriation » grâce à laquelle le patrimoine naturel se superposerait au droit de propriété : un même fonds relèverait à la fois d’une propriété privée et d’un patrimoine naturel commun27. Cette figure juridique n’est pas inconnue puisque, dans le domaine culturel par exemple, un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est à la fois la propriété d’une personne privée et un bien qui fait partie d’un patrimoine culturel commun à protéger28. Le propriétaire reste le propriétaire, mais il a l’obligation de ne pas transformer l’immeuble, d’en préserver les caractères esthétiques…, en contrepartie de quoi il bénéficie généralement d’avantages fiscaux. La transposition de ce raisonnement s’agissant de biens environnementaux n’apparaît toutefois pas toujours aisée compte tenu notamment de la difficulté à donner une définition du patrimoine naturel (qui se prête moins à l’inventaire que le patrimoine culturel).

En conclusion, il résulte de la confrontation de la qualification de bien public développée en économie et de la qualification juridique de chose commune que, plus que l’appropriation, c’est bien l’usage commun et l’intérêt légitime à le protéger qui compte. Le bien public procure, du point de vue économique, une utilité aux individus, qui justifie l’intervention du droit, pour sa protection dans l’intérêt de tous et pour régler les éventuels conflits d’usage qui peuvent naître. Reconnaître l’utilité collective des biens environnementaux, quitte à nuancer la portée du principe de la propriété s’agissant de ces biens, pourrait permettre d’organiser et de garantir leur accès à tous.

Notes de bas de pages

-

1.

V. à cet égard : Direction générale de la coopération internationale et du développement et Direction du Trésor, Les biens publics mondiaux, 2002, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Les_biens_publics_mondiaux-2.pdf.

-

2.

La notion de bien public a été utilisée pour la première fois par Samuelson P. A. en 1954 (The pure theory of public expenditure : The Review of Economics and Statistics, vol. 36, n° 4, nov. 1954, p. 387-389). Il a ensuite été repris par Buchanan J. M. en 1965 (An Economic Theory of Clubs : Economica, vol. 32, 1965, p. 1-14), Olson M. (Logic of collective action, 1965, Havard University Press), Coase R. (« The lighthouse in economics », Journal of Law and Economics, 1974, n° 17, p. 357-376), ou plus récemment par Ostrom E. (Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, 2010, de Boeck).

-

3.

Le bien public s’oppose au bien privé qui est un bien possédé de façon exclusive, qui ne peut être utilisé simultanément par d’autres et qui, une fois consommé par un individu, ne peut plus être consommé par d’autres. Le bien privé est obtenu grâce aux mécanismes du marché.

-

4.

Les biens publics à l’échelle mondiale. La coopération internationale au XXIe siècle, Kaul I., Grunberg I., Stern M. A. (dir.), 1999, PNUD-Oxford University Press.

-

5.

Foirry J.-P., Économie publique. Analyse économique des décisions publiques, 1997, Hachette supérieur ; Jarret M.-F. et Mathieu F.-R., Économie publique. Théories économiques de l’interaction sociale, 1998, Ellipses.

-

6.

À noter que le droit utilise aussi l’expression « biens publics », mais l’expression renvoie dans ce cas à une appropriation par une personne publique (État, collectivités territoriales…).

-

7.

V. pour un ex., Conférence européenne des ministres des Transports. Glossaires des coûts sociaux, CEMT/CS(97)12 (le bien public est un « bien ou service pour lequel les droits de propriété ne sont pas définis. En l’absence d'intervention des pouvoirs publics, les biens d’environnement (air pur, par exemple) sont généralement considérés comme des biens publics »).

-

8.

Parmi les biens publics, on distingue les biens publics impurs qui correspondent à des biens publics locaux, c’est-à-dire à des biens dont les bénéficiaires sont situés sur un territoire limité, et les biens publics purs qui correspondent à des biens publics globaux, c’est-à-dire à des biens dont l’humanité toute entière bénéficie.

-

9.

Camproux-Dufrène M.-P., « Une protection de la biodiversité via le statut de res communis », RLDC 2009/56, n° 3282.

-

10.

Atias C., « Mode d’acquisition de la propriété. Choses communes », JCl. Civil Code, 2011.

-

11.

Despax M., Droit de l’environnement, 1980, Litec, Droit, n° 551, p. 804.

-

12.

Le statut de bien approprié n’apporterait pas nécessairement une protection juridique plus opportune. Cette qualification pourrait théoriquement permettre de mieux réparer les atteintes qui sont portées aux biens environnementaux, mais elle impliquerait aussi pour le propriétaire « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (C. civ., art. 544). L’absolutisme du droit de propriété lui accorderait donc un pouvoir de libre disposition de l’environnement susceptible d’aller jusqu’à sa destruction.

-

13.

Demeester M.-L. et Neyret L., « Environnement », Rép. civ. Dalloz, oct. 2013.

-

14.

Ord. n° 2004-330, 15 avr. 2004, portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (transposant la directive communautaire n° 2003/87/CE, 13 oct. 2003). Les exploitants d’installations qui sont autorisées à rejeter des gaz à effet de serre se voient attribuer des quotas représentant des émissions de dioxyde de carbone. Un montant global maximum d’émissions, qui correspond au seuil de pollution de l’air à partir duquel il y a danger pour la santé humaine et pour l’environnement, est défini par zone géographique. L’industriel pollueur établi dans cette zone doit respecter ce montant maximum d’émissions et il peut, le cas échéant, devenir plus vertueux et revendre ses quotas non utilisés à d’éventuelles entreprises qui voudraient s’installer sur cette zone. La présence de plusieurs exploitants d’installations autorisées à émettre des gaz sur la zone permet de faire des échanges.

-

15.

L. n° 2016-1087, 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. À l’origine, c’est la loi de 1976 sur la protection de la nature qui a instauré le mécanisme de la compensation écologique pour compenser les dommages à la biodiversité générés par la réalisation des projets d’aménagement (routes, voies ferroviaires…). Concrètement, les aménageurs doivent examiner comment éviter les impacts négatifs de leurs projets sur l’environnement, puis rechercher comment réduire les impacts qui ne peuvent être évités, et enfin exposer les mesures envisagées pour compenser les effets négatifs de chaque projet.

-

16.

Dans le système de compensation écologique dite par l’offre, l’opérateur anticipe la demande potentielle de compensation sur un territoire, il négocie les terrains et il les restaure par des actions écologiques. Ces actions sont menées dans la perspective de les valoriser ultérieurement au titre de la compensation, grâce à la vente d’unités de compensation auprès des aménageurs dont les projets nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires (Etrillard C., Pech M., « Compensation écologique : de la compensation “par la demande” à la compensation “par l’offre” », Environnement et Technique 2015, n° 344, p. 58 ; Chabran F., Napoléone C., « Les conditions du développement des banques d’actifs naturels en France », Développement durable et territoires, vol. 3, n° 1, mai 2012, http://developpementdurable.revues.org/9199).

-

17.

Haumont F., Coût et emprise foncière des compensations environnementales. Études foncières, 2007, vol. 125, p. 17-19.

-

18.

Jégouzo Y., « L’évolution des instruments du droit de l’environnement », Pouvoirs 2008, n° 127.

-

19.

À défaut d’une organisation de ce type et d’un contrôle de l’État, les actions de compensation les moins coûteuses et les plus rapides risqueraient en effet de prendre le pas sur les restaurations écologiques véritablement pertinentes (Etrillard C., « La compensation écologique : une opportunité pour les agriculteurs ? », RD rur. 2016, étude 10).

-

20.

Chevassus-au-Louis B., Salles J.-M., Bielsa S., Richard D., Martin G. et Pujol J.-L., Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. Contribution à la décision publique : Centre d’analyse stratégique, 2009, La documentation française.

-

21.

Martin G. J., « Les “biens-environnement”. Une approche par les catégories juridiques », RIDE 2015/2, t. XXIX, p. 139-149 ; Martin G. J., « Les “biens-environnement”, biens communs ou biens marchands ? », RIDE 2010, Les dossiers de la RIDE, p. 61-69.

-

22.

Allaire G., « Les communs comme infrastructure institutionnelle de l’économie marchande », Revue de la régulation 2013, n° 14 ; Harribey J.-M., « Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d’Elinor Ostrom », L’économie politique 2011, n° 49, p. 98-112 ; Dardot P. et Laval C., « Du public au commun », La revue du Mauss 2010, vol. 35, p. 11-122 ; Ballet J., « Propriété, biens publics mondiaux, bien(s) commun(s) », Développement durable et territoires, 2008, dossier 10, https://developpementdurable.revues.org/5553.

-

23.

V. pour un exemple sur les ressources halieutiques : Proutière-Maulion G., « L’évolution de la nature juridique du poisson de mer. Contribution à la notion juridique de bien », D. 2000, p. 647.

-

24.

Kiss A., « La notion de patrimoine commun de l’Humanité », in RCADI, t. 175, 1982, Académie de droit international ; del Rey M.-J., « La notion controversée de patrimoine commun », D. 2006, p. 388.

-

25.

Commission générale de terminologie et de néologie, « Vocabulaire des affaires étrangères » : BO n° 1, 1er janv. 2009, NOR:CTNX0822911X. La Commission précise que le bien public mondial peut être « matériel comme le milieu marin, l’air ou l’eau, ou immatériel comme la connaissance scientifique, la justice, la santé ou les droits de l’Homme ».

-

26.

Rochfeld J., « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux communs ? », RIDE 2014/3, t. XXVIII, p. 351-369.

-

27.

Ost F., La nature hors la loi, 2003, La Découverte, Sciences humaines et sociales.

-

28.

Au sens du Code du patrimoine, le patrimoine correspond à « l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » (C. patr., art. L. 1).