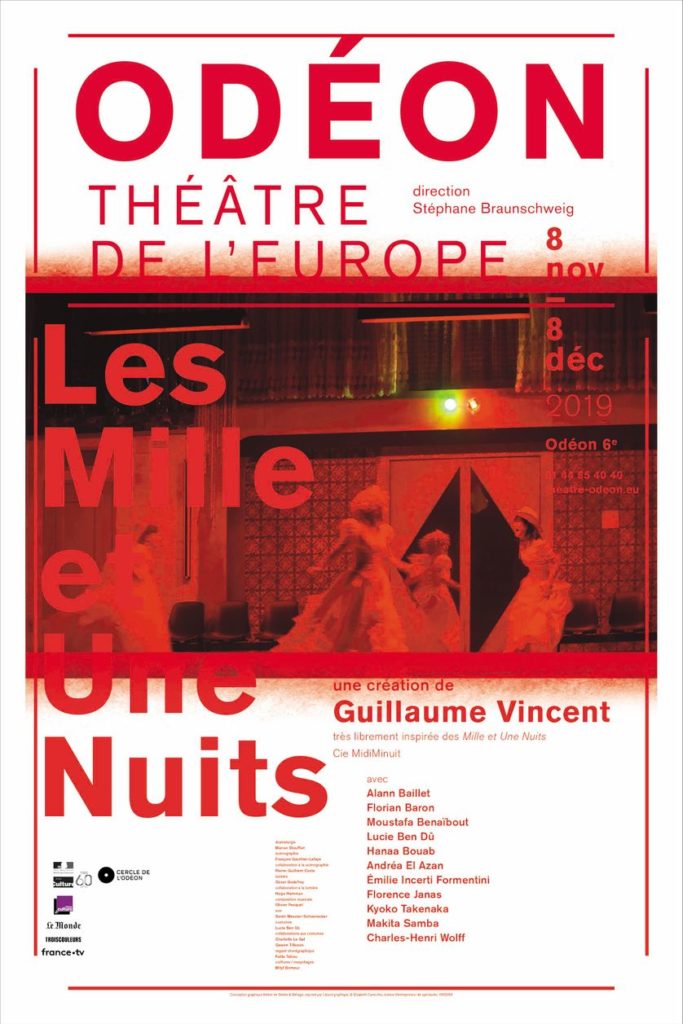

Les Mille et une nuits

Théâtre de l’Odéon

Guillaume Vincent a un parcours de metteur en scène riche et singulier, qu’il se fasse remarquer par ses adaptations de Marivaux, ses fantaisies sur Jean Luc Lagarce, Rainer Wener Fassbinder, et plus récemment pour son parti pris de mélange entre les auteurs et les genres, le réel et l’imaginaire, donnant libre cours aux fantasmes et aux métamorphoses, ses lignes de conduite, comme il l’avait fait avec succès dans ses Songes et métamorphoses, où se retrouvaient joyeusement Ovide et Shakespeare…

Il s’attaque, cette fois-ci, à l’œuvre monumentale des Mille et une nuits, souvent réduite à quelques contes pour enfants rajoutés par la suite, comme Aladin et Ali Baba, mais tellement plus riche et diversifiée (plus de 200 contes), la plupart d’entre eux étant interdits aux oreilles innocentes. L’origine reste mystérieuse, sauf à savoir qu’elle s’inspire d’une transmission de récits venant d’Inde, de Chine, de Perse et du monde arabe, recueillis entre le IXe et le XIIIe siècle.

On connaît l’histoire du sultan Shahryar qui, à la suite de l’infidélité de son épouse, la condamne à mort puis, pour être certain de ne plus être trompé, décide de faire exécuter chaque matin la femme qu’il aura épousée la veille. Shéhérazade, fille du grand vizir, propose de se sacrifier et aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Curieux de la connaître, Shahryar reporte l’exécution de jour en jour et, au bout de mille et une nuits, renonce à la faire exécuter. La fiction pour vaincre la barbarie !

Il y a certes de belles réussites dans une mise en scène qui mise beaucoup sur l’esthétique : on a aimé l’ouverture sur le sort funeste des futures épouses, leur beauté romantique dans leurs somptueuses robes blanches et leur montée vers la mort dans un escalier où les tâches de sang s’agrandissent. L’aspect baroque, le mélange des genres, ici la Bretagne, là des salons parisiens, ne trahit pas une œuvre labyrinthique toute en contrastes et la tension qui ne faiblit pas tient le spectateur, comme le sultan, en éveil.

Mais on peut rester plus réservé à l’égard d’un parti pris de transposition contemporaine – le credo quelque peu intégriste des scènes publiques actuellement qui introduit la grande Oum Kalthoum pour vanter les mérites de l’intégration, insiste un peu trop sur l’exil et la guerre des sexes dans un climat systématique de hurlements et de violence. La féerie du conte, les monts et merveilles, la douceur de la voix des conteurs, l’émotion sont trop absents. Ils auraient apporté ces ruptures de rythme, ces contrastes, la poésie des métamorphoses auxquels Guillaume Vincent se dit attaché.

Il reste un spectacle ample et original, enlevé par une troupe de comédiens qui montrent une belle énergie pour habiter souvent plusieurs personnages, une scénographie inventive et colorée, et l’accompagnement musical, féerique et onirique, d’Olivier Pasquet.