« Dans mon roman “Les choses humaines’’, la matière juridique a rencontré la matière romanesque »

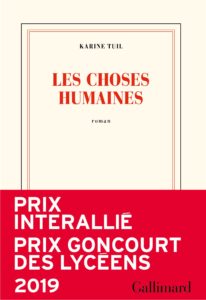

La rentrée littéraire 2019 a été marquée par le 11e roman de Karine Tuil, « Les choses humaines ». La romancière, nommée à la première sélection du prix Goncourt, livre une fiction très réaliste, presque documentaire, mettant en scène un étudiant au profil parfait, accusé et jugé pour le viol d’une jeune femme d’origine modeste. Son monde, d’apparence solide, est bouleversé, tandis que la victime s’effondre, affronte la mise en doute de sa parole et peine à reconstruire. À travers cette narration, inspirée de faits réels s’étant déroulés aux États-Unis, Karine Tuile fait le récit d’une société française où les luttes de classe et de pouvoir se cristallisent dans l’enceinte des assises. Et où le glas de l’amour semble avoir sonné.

Les Petites Affiches : Comment est née l’idée de ce livre ? Avant même le mouvement #MeToo ?

Karine Tuil : Un peu au hasard. En juin 2016, j’avais lu un article sur un procès qui avait eu lieu aux États-Unis, que l’on a appelé « l’affaire de Stanford ». Elle opposait un étudiant et une jeune femme présente sur le campus de l’université lors d’une soirée, celle-ci l’accusait de l’avoir agressée sexuellement. À l’issue de ce procès, le verdict est tombé : six mois de prison, dont trois fermes pour l’étudiant. Cette décision de justice avait suscité une vague d’indignation aux États-Unis, c’est devenu une affaire nationale. On n’en a pratiquement pas parlé en France, mais ça m’a beaucoup intéressée, alors qu’on était bien avant #MeToo. À ce moment-là, également un peu par hasard, j’ai rencontré deux avocats, et j’ai commencé à discuter avec eux. Puis j’ai entrepris d’assister à des procès pour viol aux assises de Paris. Juriste de formation, j’ai très vite compris que cette matière était passionnante à raconter et qu’un procès dépeignait les dysfonctionnements et les failles d’une société, comme une sorte de laboratoire de ce qui peut s’y exercer de meilleur et de pire.

LPA : Assister aux procès, avoir accès à des témoignages de victimes et d’avocats, déployer le droit comme fil directeur du récit, était-ce justement une façon de renouer avec votre formation de juriste ?

K.T. : Dans mes romans, j’aborde souvent des personnages d’avocats, et cela soulève des grandes questions morales, éthiques, juridiques. Car j’ai à la fois été nourrie par une certaine culture livresque en lisant Malraux, Sartre, de Beauvoir, Camus et aussi par ma culture juridique. J’ai abandonné le droit en 3e année de thèse, mais j’ai quand même fait sept ans de droit ! C’est quelque chose qui vous structure profondément, et j’ai toujours gardé cet intérêt-là, surtout du point de vue éthique. Comment on aborde la question de la culpabilité, qu’est-ce que le mal, qu’est-ce qui fait que quelqu’un, à un moment donné, commet un crime ou un délit, est-ce que cela s’inscrit dans un processus ayant commencé très tôt ou par le fait du hasard… Ces questions m’ont toujours beaucoup intéressée, notamment dans mes deux derniers livres, « L’invention de nos vies » et « L’insouciance ». Pour « Les choses humaines », peu à peu, la matière juridique collectée lors des procès aux assises, a rencontré la matière romanesque.

LPA : Vous êtes critiques envers vos personnages, notamment ceux évoluant dans la bourgeoisie, le milieu médiatique, soignant leurs apparences. Comment se placer du côté de l’agresseur, Alexandre ?

K.T. : Là encore, en assistant à des procès. Il m’est arrivé, dans certaines situations, après une plaidoirie ou un témoignage, de me retrouver en position de juré. Je voyais bien qu’à certains moments, je me sentais moi-même basculer. C’est un sentiment terrifiant à ressentir à une audience, quand est jugé un crime, mais il m’est arrivé de ressentir de l’empathie. Et c’est parce que vous êtes ébranlé dans vos convictions profondes, que c’est intéressant à raconter dans un roman. Dans « Les choses humaines », j’ai voulu aller au cœur de la condition humaine et ne pas rester sur une vision binaire, entre le bien et le mal. Au fond, dans ce livre, les êtres sont pleins de fêlures et d’ambiguïtés, et à tout moment, ils peuvent basculer d’un côté ou de l’autre. C’est inévitablement cette expérience de l’audience, d’une très grande violence, qui permet aussi, tout de même, d’accéder à une forme de manifestation de la vérité humaine, de sincérité et, je l’espère, de justesse.

LPA : Pourquoi vous êtes-vous placée du point de vue de l’accusé ?

K.T. : J’ai raconté un procès dans lequel c’est parole contre parole. Et c’est vrai que dans le système judiciaire français, c’est l’accusé qui est au cœur de l’audience. À partir du moment où j’ai choisi de raconter l’histoire du procès du point de vue de l’accusé et de sa famille, évidemment, j’ai voulu montrer que chacun a sa vérité, que chacun se raconte sa propre histoire. C’est une autre version des faits en même temps qu’un exercice délicat. Alexandre ne veut pas du tout se voir tel qu’on l’accuse, et Lila, la victime, est totalement détruite par les faits. J’ai souvent pu observer ce phénomène dans les procès.

LPA : Alexandre et Lila, vos deux protagonistes principaux, viennent de deux mondes très différents, du point de vue du milieu social, de la religion. En quoi cela densifie-t-il la trame romanesque ?

K.T. : Effectivement, ils avaient peu de chance de se rencontrer dans la vraie vie parce qu’ils viennent de milieux sociaux radicalement différents. Ce qui est intéressant à raconter c’est que je vois bien que le bagage culturel, le langage, joue un rôle très important voire déterminant au cours d’un procès. C’est-à-dire que tout d’un coup, vous avez la parole d’un accusé, intelligente, qui a les codes – de plus Alexandre n’a jamais commis de crime auparavant – alors que Lila, la victime, est vulnérable, elle n’a pas son assurance, sa confiance, elle ne sait pas mentir. Ce sont des éléments qui peuvent jouer en la faveur de l’un ou l’autre au cours d’une audience. Au final, cela la dessert. Car certains cherchent quand même à sauver d’une certaine façon celui qui présente de bonnes garanties de réinsertion, et donc la confrontation de ces deux milieux sociaux a ajouté une forme de puissance romanesque.

LPA : Ce roman peut-il être vu sous le prisme d’une critique du système judiciaire, censé être réellement démocratique et mettre les citoyens sur un pied d’égalité ?

K.T. : Je vais vous dire quelque chose qui m’a vraiment marquée : j’ai été impressionnée par la rigueur dans laquelle se déroule un procès en France aujourd’hui. Je me rappelle un procès en particulier. L’accusé était d’origine égyptienne et ne parlait pas un mot de français. La victime était une prostituée chinoise qui ne parlait pas un mot de français non plus. Je me rappelle la rigueur et le sérieux avec lequel le président de la cour d’assises posait des questions pour que la vérité jaillisse. J’ai été impressionnée qu’on consacre quatre ou cinq jours de procès, parfois jusqu’à tard le soir, pour trouver cette vérité-là. Souvent on a tendance à critiquer la justice, mais sur ce plan-là je dois dire qu’elle fonctionne bien. Après il est vrai que si vous êtes une personnalité, que vous avez des garanties, que vous avez un logement, une adresse, un travail, une famille, on va d’une certaine façon vous faire confiance en vous mettant sous contrôle judiciaire. Alors que si vous êtes un immigré clandestin, sans papier, sans logement, on va vous mettre en prison le temps de l’instruction, parce qu’on a peur que vous disparaissiez dans la nature. Il y a une forme de différence de traitement évidente, rattrapée par une forme de réalité sociale. Et il est prouvé que parfois, sur des faits semblables, les peines sont beaucoup plus clémentes pour des gens qui ont des garanties que pour ceux qui n’en ont pas.

LPA : L’écriture de ce roman n’a-t-elle pas été trop éprouvante ?

K.T. : J’avais déjà travaillé de cette façon pour écrire mon roman « Douce France », qui se passait dans un centre de rétention administrative. Je m’étais rendu compte à cette occasion que pour aborder certaines évidences humaines et sociales, il fallait quand même être au plus près de la réalité. Rien ne vaut la confrontation humaine. J’avais lu beaucoup de témoignages de victimes, mais je n’ai rien trouvé sur les personnalités des agresseurs. Il n’y a pas de témoignages de violeurs. Donc finalement, le seul moyen d’avoir accès à cette vérité, c’est de se rendre à des audiences. C’est éprouvant parce que vous êtes pendant plusieurs jours spectateur – et un peu voyeur –, d’un drame humain, d’une tragédie humaine. Parfois des parcours de réussite s’achèvent dans un drame, parfois les parcours sont de purs désastres. Vous avez en face de vous des gens qui ont eu des enfances chaotiques, subis des attouchements, qui ont été placés, ont eu des parents maltraitants. Des histoires très très dures. Et finalement cette matière humaine, tragique, vous touche et c’est parce qu’elle vous touche, que vous allez parvenir à la restituer et à l’écrire. Effectivement, quand on écrit, on devient soi-même vulnérable. Il y a un phénomène d’identification tel qu’on finit par faire corps avec son écriture.

LPA : Mais on ne fait pas corps de la même façon avec tous ses personnages, non ?

K.T. : Finalement, tous les personnages vous touchent à leur façon, à différents niveaux. Bien sûr il y en a dont je préfère l’attitude. Mais après au cours du procès, on ressent tour à tour de l’empathie, de la haine, de la colère, contre tel ou tel personnage. J’avais par exemple assisté en appel au procès Merah. Ce procès ne laisse pas du tout indifférent, il raconte beaucoup de la société d’aujourd’hui, et il renvoie à mes questionnements de citoyenne, de mère, de femme.

LPA : Le titre choisi peut faire référence à la chute de votre roman, mais aussi à la tragédie qui se joue dans l’enceinte des assises. Comment l’avez-vous choisi ?

K.T. : Il se trouve qu’au moment où j’ai publié mon précédent livre, j’ai perdu mon père. Cette irruption soudaine de la tragédie dans un moment très joyeux, lié à la sortie d’un livre, m’a permis une sorte d’accession à la vérité humaine. Car on a beau savoir que ça peut arriver, quand ça se produit, c’est toujours une expérience très particulière, qui ne prévient pas. J’avais lu un texte de Proust, dans « Albertine disparue », et cela m’a donné envie de reprendre la lecture de la totalité de la « Recherche ». Dès les premières pages, dans « Du côté de chez Swann », quand Marcel Proust évoque sa mère qu’il souhaiterait voir revenir dans sa chambre, au moment du coucher, il parle « de ce retour des choses humaines ». J’ai trouvé ça très beau. Inconsciemment, « Les choses humaines » font référence à la comédie humaine, à la condition humaine, à des choses qui sont très présentes dans mon travail. Le titre s’est ainsi imposé rapidement, rappelant les choses de la vie, les grandes joies, les chagrins, les deuils, les ruptures, les choix qu’on a faits dans la vie. Tout ce qui constitue le sel de l’existence.

LPA : À travers vos pages, l’amour semble assez malmené. Pensez-vous que l’amour est malade dans notre société ?

K.T. : Je sais que la vision de l’amour dans mon roman est un peu sombre. Je n’ai pas d’explication. Parfois, on est soi-même dépité par ce que l’on a écrit. On aimerait se dire que tout est pensé, conscient, réfléchi et se dire que cela reflète complètement notre pensée, mais parfois ce n’est pas le cas. Sans doute je jette un regard sur l’évolution des relations humaines, de plus en plus tendues, dans nos sociétés libérales et capitalistes. On cherche une satisfaction tout de suite. Je pense que fondamentalement, l’être humain reste fragile et vulnérable, même lorsqu’il paraît comme puissant ou en poste de pouvoir. Finalement, l’amour reste un point de vulnérabilité totale.