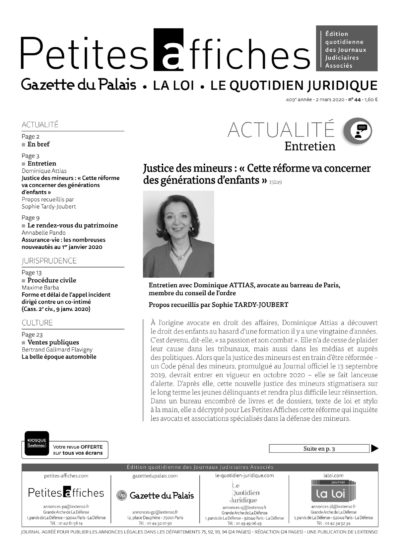

Justice des mineurs : « Cette réforme va concerner des générations d’enfants »

À l’origine avocate en droit des affaires, Dominique Attias a découvert le droit des enfants au hasard d’une formation il y a une vingtaine d’années. C’est devenu, dit-elle, « sa passion et son combat ». Elle n’a de cesse de plaider leur cause dans les tribunaux, mais aussi dans les médias et auprès des politiques. Alors que la justice des mineurs est en train d’être réformée – un Code pénal des mineurs, promulgué au Journal officiel le 13 septembre 2019, devrait entrer en vigueur en octobre 2020 – elle se fait lanceuse d’alerte. D’après elle, cette nouvelle justice des mineurs stigmatisera sur le long terme les jeunes délinquants et rendra plus difficile leur réinsertion. Dans un bureau encombré de livres et de dossiers, texte de loi et stylo à la main, elle a décrypté pour Les Petites Affiches cette réforme qui inquiète les avocats et associations spécialisés dans la défense des mineurs.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous nous rappelez, les grandes lignes de l’ordonnance de 1945, sur laquelle est fondée la justice des mineurs en France ?

Dominique Attias : L’ordonnance du 2 février 1945 a été promulguée par le général de Gaulle alors que la guerre n’était pas finie. Elle répondait au fait qu’il y avait, en raison de la guerre, de nombreux enfants en déshérence parentale. Des bandes de gamins déstructurés erraient dans les rues. Le général et son équipe ont estimé qu’il fallait en urgence donner une réponse à ces jeunes. Cette ordonnance n’était pas du tout laxiste, mais elle mettait en avant l’éducatif, même si on estimait que l’éducatif pouvait aller jusqu’à l’incarcération. Les enfants pouvaient être incarcérés dès 1945. C’est un héritage d’une société qui estimait que les enfants appartenaient à leurs parents. Jusqu’au début du XXe siècle, les enfants pouvaient être emprisonnés parce qu’ils travaillaient mal ou n’obéissaient pas, sur simple demande de leurs parents. Ce n’est qu’en 1989, avec la convention internationale des droits de l’enfant, que ces derniers ont enfin eu des droits.

LPA : Pourtant cette ordonnance de 1945 reste une référence pour les professionnels de la justice des mineurs…

D. A. : Ce qu’il faut garder de l’ordonnance de 1945, c’est la primauté de l’éducatif sur le répressif.

Cette ordonnance a été transformée maintes fois, particulièrement depuis les années 2000, par de très nombreuses réformes l’orientant vers une répression accrue. On a vu, dans le même temps, les moyens donnés à l’éducatif se restreindre. Les structures diversifiées qui accueillaient les enfants se sont raréfiées. La loi Perben a fait apparaître les centres éducatifs fermés en 2002. Emmanuel Macron a annoncé que 20 centres supplémentaires allaient être créés. Certains sont déjà en cours de construction et absorbent en grande partie le budget réservé aux enfants.

LPA : Fallait-il réformer la justice des mineurs ?

D. A. : Les professionnels n’étaient pas contre la création d’un Code de justice pénal des mineurs. D’une part, parce qu’il y a, sur le sujet, un empilement de textes qui les rend difficilement lisibles. D’autre part, parce que l’on estime que ces textes sont bien trop collés à la justice applicable aux majeurs. On nous a vendu un code de justice pénale autonome réservé aux enfants et déconnecté du Code de procédure pénale. Mais ce projet de Code pénal des mineurs fait, comme l’ordonnance de 1945, en permanence référence au Code de procédure pénale.

Nous espérions par ailleurs que cette réforme serait l’occasion de « nettoyer » certaines dispositions de l’ordonnance et d’en ôter les mesures les plus répressives. Il n’en est rien. Le répressif est toujours là : on pourra encore et toujours incarcérer des enfants à partir de 13 ans, mettre en retenue, c’est-à-dire en garde à vue, des enfants de 10 ans, prendre les empreintes génétiques d’un enfant à partir de 13 ans. Même si ce dernier est mis hors de cause, ses empreintes sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Non seulement ces dispositions restent, mais le volet répressif va en réalité s’accentuer. Une simple mesure d’investigation éducative pourra être portée au casier judiciaire. Un jeune qui aura eu affaire à la justice pénale sera ainsi privé de l’accès à certaines professions. Il y a encore pire : avec la création de la procédure du jugement en audience unique, des enfants vont être jugés en comparution immédiate.

LPA : Quels sont les grands principes de ce code ?

D. A. : Quand vous lisez le préambule et les principes généraux de ce code, c’est très séduisant. Il est dit que la justice des mineurs doit être rendue par des juges spécialisés, qu’elle doit être restaurative, que l’avocat doit être présent. Pourtant, au fur et à mesure qu’on lit et qu’on relit ce texte, on voit que ces grands principes sont savamment déconstruits dans les articles suivant. Partout existent des niches pour revenir sur ce qui est spécifique. Tout ce qui fait la spécificité de la justice des mineurs est peu à peu battu en brèche, mais à coups de pinceau. C’est très déroutant. Cela provoque un vrai malaise, car c’est très sournois. Chaque fois qu’on travaille dessus on trouve des choses terrifiantes, on se rend compte à quel point on s’éloigne d’une justice éducative. Or il ne s’agit pas d’un simple projet de loi, mais de la création d’un code. Cela sera très difficile à changer. Cette réforme va concerner des générations et des générations d’enfants.

LPA : Pouvez-vous nous donner un exemple de ce mécanisme de déconstruction des principes ?

D. A. : Il est par exemple écrit que les parents doivent accompagner leur enfant aux rendez-vous chez le juge et être, au même titre que ce dernier, au courant de tout ce qu’il se passe. Cependant, il est précisé que si un enfant et ses parents ne se sont pas présentés, il est possible de prendre des décisions en leur absence. C’est le fondement même de la justice pénale des mineurs qui est en jeu. Aujourd’hui, si un enfant ou ses parents ne viennent pas à un rendez-vous, on considère qu’il s’est passé dans leurs vies quelque chose de grave ou que la famille est très dysfonctionnelle. Si c’est le cas, on les reconvoque, et si cela s’avère nécessaire, on les fait accompagner par un éducateur. Il est en tout cas impensable de prendre des décisions en leur absence, comme on s’apprête à le faire, par manque de temps, par manque de juge, par manque de moyens financiers, et au final, par manque d’intérêt. Tant pis pour eux : voilà le message qu’on envoie.

LPA : Ce code devait mettre en conformité la France avec l’ONU, qui demande qu’un âge de responsabilité pénale soit clairement fixé. Qu’en est-il ?

D. A. : L’ordonnance de 1945 ne fixe pas d’âge de responsabilité pénale. Tous les pays d’Europe ont fixé un âge de responsabilité irréfragable, en dessous duquel on ne peut pas condamner pénalement un enfant. Cela ne veut pas dire que l’on ne fait rien dans ces autres pays européens : en dessous d’un certain âge, on prend des mesures éducatives. La profession avait proposé que cet âge soit fixé à 14 ans, comme c’est le cas en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Ce projet de code retient finalement 13 ans, ce qui a fait couler de l’encre. Ce qui est le plus grave à mes yeux, c’est que le juge garde la possibilité de vérifier le discernement du jeune. C’est donc une présomption simple : on peut décider qu’un enfant de 10 ans pourra être poursuivi pénalement. Cela ouvre la possibilité qu’un enfant soit poursuivi différemment en fonction des territoires : certains juges estimeront qu’il peut être responsable, d’autres qu’il faut se limiter à prononcer une mesure éducative. C’est une insécurité juridique terrifiante. Cela ne nous met pas en règle avec le comité des droits de l’enfant de l’ONU qui demande qu’un âge soit fixé pour la responsabilité pénale de l’enfant. On n’est pas allé au bout du raisonnement. Ce n’est en aucun cas un progrès.

LPA : En plus du fond, la manière avec laquelle est menée cette réforme vous déplaît fortement…

D. A. : En novembre 2018, la garde des Sceaux a demandé que le gouvernement soit autorisé à créer un Code pénal par ordonnance c’est-à-dire sans débat public – à 2 heures du matin, devant 20 députés présents. Tous les professionnels du secteur sont tombés des nues et ont été très inquiets de cette manière de procéder. Nous avons été tous reçu maintes fois et avons fait de nombreuses propositions. Nous n’avons été suivis sur rien. Quel intérêt de nous faire venir si ce n’est pas pour nous écouter ? Éducateurs, avocats, associations : nous avons tous perdu notre temps. Certains parlementaires se sont élevés pour dénoncer cette manière concernant un sujet touchant à l’avenir de la jeunesse. Le projet de loi est néanmoins sorti en juillet 2019. Il a été adopté en conseil des ministres le 11 septembre 2019 et a été publié au Journal officiel deux jours plus tard, le 13 septembre 2019. Nous, professionnels du secteur, avons rédigé 120 amendements. Seront-ils examinés ? Je crains que non, malheureusement. Nous avons appris que des formations en accéléré en ce moment même à l’École nationale de la magistrature sur le texte en l’état ont lieu, sans que celui-ci ait été examiné au Parlement. Personne ne s’intéresse à la justice des mineurs.

LPA : La procédure de jugement unique est celle qui vous inquiète le plus. En quoi consiste-t-elle ?

D. A. : C’est une procédure qui se rapproche de la comparution immédiate des adultes. Elle permet, avec des critères très larges, de juger un enfant en même temps sur sa culpabilité et sur la sanction, dans un délai de 10 jours. Le texte nous dit qu’elle est réservée aux récidivistes. Mais par ce terme, on désigne un enfant qui a déjà eu des difficultés au cours des 12 mois précédents et a déjà été suivi par un service éducatif, même s’il n’a pas été jugé et encore moins condamné. Seront ainsi concernés les enfants de 13 ans encourant une peine de prison de 5 ans, les adolescents de 16 ans encourant une peine de 3 ans. À titre d’exemple, un gamin de 16 ans qui se bagarre devant un établissement scolaire, s’il est accompagné d’un comparse, encourt 7 ans de prison. Un jeune de 16 ans qui commet un vol simple sans violence, un vol à l’étalage dans un supermarché, encourt 5 ans de prison. Ces petits délinquants pourront être jugés en audience unique. Les avocats n’auront le temps ni de rencontrer leur client, ni de regarder le dossier, ni de soulever des nullités. Ces enfants pourront être condamnés sans qu’aucune mesure éducative n’ait été prise.

LPA : Craignez-vous que cette procédure soit beaucoup utilisée ?

D. A. : Aujourd’hui, le traitement n’est déjà pas le même pour tous les enfants de France. Dans les grosses juridictions, comme Paris, Marseille ou Montpellier, les déferrements sont très fréquents : c’est un peu une politique d’abattage. Dans ces zones-là, nous subodorons que cette procédure va devenir la principale. Cela sera sans doute moins vrai dans des juridictions moins denses. On va se retrouver avec des politiques différenciées et encore plus contraster qu’aujourd’hui.

LPA : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la procédure de mise à l’épreuve éducative ?

D. A. : C’est l’autre grande procédure créée par ce projet de code. On parle d’une procédure de césure, car il s’agit de scinder l’audience en deux. Une première audience portera sur la culpabilité, une autre sur la sanction. L’audience de culpabilité devra se dérouler dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. L’audience de sanction devra intervenir 9 mois après cette première audience, et la peine prononcée devra être modulée en fonction des événements qui auront eu lieu entre-temps.

LPA : Pourquoi cette scission ?

D. A. : La Chancellerie a mis en avant que cela permettrait à la victime d’être indemnisée tout de suite. Elle s’est ensuite rendu compte que cela ne serait peut-être pas si simple, et a ouvert la possibilité pour la victime de revenir 9 mois plus tard si elle n’avait pas pu être indemnisée immédiatement. L’autre argument était de raccourcir les délais de jugement – il se passe aujourd’hui 9 mois en moyenne entre le délit dont un jeune s’est rendu coupable et son jugement. La Chancellerie dit que le jeune, jugé 9 mois après les faits, ne pouvait pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Ce que la Chancellerie oublie de dire, c’est que pendant ces 9 mois, le juge des enfants aura vu ce jeune. Que l’audience aura été préparée. Entre la première audience, où il aura été mis en examen, et la dernière audience, où il sera jugé, des mesures éducatives ou répressives nécessaires pour que le jeune puisse cheminer auront été prises. On a vendu à la société civile qu’il ne se passait rien entre le délit et le jugement, mais c’est faux. Le gouvernement se dit que si le jeune est déclaré coupable rapidement, la société sera contente.

LPA : Vous dites que ces délais sont trop courts…

D. A. : Nous avons demandé que le délai précédant l’audience de reconnaissance de culpabilité soit porté à un mois. C’est à la fois dans l’intérêt du jeune et de la victime. Les victimes peuvent d’une part être choquées. Elles peuvent également avoir besoin de temps pour préparer les documents qui vont servir à évaluer leur préjudice – par exemple, pour un vol, il faut pourvoir produire les factures. Surtout, l’audience doit avoir une valeur éducative et une valeur restaurative pour la victime. Pour que celle-ci existe, l’avocat et l’éducateur doivent travailler avec l’auteur des faits pour qu’il ait un comportement adéquat vis-à-vis de la victime. Si nous n’avons pas le temps de le faire, cela ne se servira à rien si ce n’est à dire au jeune qu’il est coupable. Un jeune qui est déclaré coupable sans qu’il ait eu le temps de comprendre et de préparer cet événement ne sera pas accessible à la sanction.

LPA : Votre plus grande inquiétude porte sur la période qui s’ouvre après l’audience de culpabilité…

D. A. : Le problème majeur c’est que s’ouvre ensuite une période où le service éducatif doit travailler avant que la sanction ne soit prononcée. Elle le sera lors d’une seconde audience, qui doit impérativement avoir lieu dans un délai de 6 mois, auxquels peuvent éventuellement s’ajouter 3 mois supplémentaires. Nous demandions que cette période soit étendue à 12 mois, et n’avons pas été entendus. Nous demandons maintenant que cette période de 9 mois démarre à partir de la prise en charge effective du jeune. À l’heure actuelle, il manque des éducateurs partout. Les éducateurs ne vont jamais prendre en charge le jeune immédiatement après la déclaration de culpabilité. Dans certaines régions, il faudra attendre 4 mois avant que le jeune reconnu coupable rencontre un éducateur. Cela veut dire qu’il restera 4 mois pour effectuer un travail, et probablement encore moins, si l’on prend en compte les vacances et les RTT. C’est beaucoup trop peu pour gagner la confiance d’un enfant qui a souvent fait l’objet d’abandon et de ruptures, pour comprendre son contexte familial, pour comprendre pourquoi il est déscolarisé, trouver une structure pour le rescolariser, trouver une mesure de réparation. Cette période de travail réduite à sa plus simple expression, aucun travail sérieux ne pourra être fait pour comprendre le passage à l’acte, remettre le jeune en selle, éviter la récidive.

LPA : Comment se passe le parcours avant l’audience de jugement aujourd’hui ?

D. A. : En l’état actuel des choses, dès la mise en examen, un service peut être désigné pour accompagner le jeune. Il n’y a pas de période couperet et le juge des enfants peut fixer la date d’audience en fonction de l’évolution du jeune. On a donc le temps de voir le jeune, de préparer l’audience au cours de laquelle va être prononcée une sanction pouvant aller jusqu’à l’incarcération. Avec ce nouveau Code pénal des mineurs, la date de jugement va être fixée dès l’audience de culpabilité. Il est prévu que le service éducatif s’arrête de travailler au bout des 9 mois suivant l’audience de reconnaissance de culpabilité.

LPA : Contrairement à ce qui est annoncé en préambule de ce code, vous dites que ce texte signe la fin d’une justice des mineurs spécialisés…

D. A. : La spécialisation de la justice des mineurs fut une des préconisations du Conseil constitutionnel en août 2002. Dans le préambule de ce projet de code, il est rappelé que cette justice doit être rendue par des juges spécialisés. L’inverse risque de se produire, notamment en raison des pouvoirs donnés au parquet. Dans les grosses juridictions, il y aura un « parquet mineurs ». En revanche, dans les petites juridictions qui n’ont pas de parquets mineurs, le texte nous dit qu’il y aura un « parquetier spécialement désigné », qui s’occupera des mineurs en plus de tout un tas d’autres choses. Il ne sera pas formé à cette justice des mineurs mais décidera de l’orientation des poursuites. C’est d’autant plus inquiétant que de nombreuses prérogatives du juge des enfants vont revenir au parquet. C’est aujourd’hui au juge des enfants qu’il revient de renvoyer les enfants devant le tribunal des enfants ou en cabinet. Ce sera désormais le parquetier qui décidera s’il renvoie un jeune devant le tribunal pour une audience de culpabilité ou pour une audience en jugement unique. Le juge des enfants n’aura pas son mot à dire. Celui-ci, qui a aujourd’hui le pouvoir d’orienter, de choisir quand il va renvoyer le jeune devant un tribunal, de retarder une audience en fonction d’une évolution de comportement, des retours faits par ses éducateurs, va voir sa fonction vidée de sa substance. Le parquet va décider des dates d’audience sans même avoir rencontré le jeune. Or plus que tout autre, la justice des mineurs doit être une justice de sens. Et elle ne peut avoir de sens que si elle est adaptée au parcours et au comportement d’un jeune.

LPA : Qu’en est-il des Assises ?

D. A. : En se penchant sur la partie du texte consacrée aux Assises, on voit bien à l’œuvre la déconstruction des grands principes annoncés dont je vous parlais. Dans les cours d’Assises des mineurs, vous avez à l’heure actuelle un président qui n’est pas spécialisé, deux juges des enfants qui sont spécialisés et un jury qui n’est pas spécialisé. Nous avions proposé qu’une partie du jury soit des assesseurs, c’est-à-dire des membres de la société civile qui connaissent bien les problématiques de l’enfance. Cela a été refusé. Plus grave : il est écrit que s’il n’est pas possible de mobiliser des juges des enfants pour ces procès d’Assises, ceux-ci pourront être remplacés par des juges non spécialisés. On parle pourtant des affaires les plus graves. Nous pouvons aussi évoquer le fait que pour les contraventions, il revient au tribunal de police de juger les mineurs. C’est déjà le cas aujourd’hui, mais cela va continuer, et cela sera même pire, puisque le tribunal de police pourra revenir sur l’excuse de minorité. Cet exemple montre bien qu’on supprime la spécificité de la justice des mineurs par petites touches. Les neurosciences nous disent qu’un cerveau humain est achevé à 25 ans. La justice des mineurs doit être différente de celle des adultes. Nous continuerons à dire qu’un enfant est un enfant, de 0 à 18 ans, qu’il chausse du 22 ou du 48.

LPA : Pourquoi ce tournant répressif ?

D. A. : On est dans de l’affichage, fait par des personnes qui ne connaissent pas le sujet ou veulent aller vers plus de répression. Il faut noter qu’à la Chancellerie, il n’y a que des parquettiers, et aucun juge des enfants, qui ont préparé le texte. Le drame de la justice des mineurs est d’être devenu un sujet politique. Ce mouvement remonte au début des années 2000.

LPA : Les enfants, dites-vous, ne seront plus protégés…

D. A. : Aujourd’hui, les audiences concernant les enfants se tiennent à huis clos, et il y a une interdiction totale de mettre dans les médias l’état civil des enfants. Ce nouveau texte parle de « publicité restreinte » et dit que, si le jeune est devenu majeur et le souhaite, l’audience pourra être publique. C’est une brèche importante dans la protection que l’État décide pour ses enfants. Un jeune qui se fait soudoyer ou veut se faire voir comme un « caïd » pourra le faire sans que personne ne l’en empêche.

Autre chose : aujourd’hui, pour protéger les enfants, les auditions doivent être enregistrées par la police. Si ces enregistrements n’étaient pas faits, nous, avocats, pouvions contester et obtenir l’annulation des procédures. Il est désormais possible qu’il n’y ait pas ces enregistrements. Si le jeune a fait des aveux et qu’ils sont contestés par la suite, on ne pourra pas, sans enregistrement, retenir ces aveux contre lui. Mais tout le reste sera valable. Par manque de moyen, parce qu’on n’est pas sûrs de pouvoir remplacer le matériel, on revient sur une protection donnée aux enfants. Je vous donne un dernier exemple : on pourra reconduire une garde à vue d’un enfant de 15 ans par visioconférence, sans que le parqueter n’ait à se déplacer. Plus que tout autre justiciable, le jeune doit se trouver face à un juge. Plus que tout autre encore, la justice des mineurs doit être humaine. Quel est ce XXIe siècle qu’on réserve à ces enfants les plus en difficulté ? On est en train de les restigmatiser.