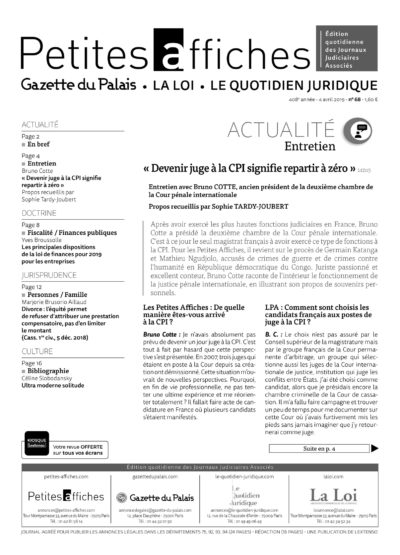

« Devenir juge à la CPI signifie repartir à zéro »

Après avoir exercé les plus hautes fonctions judiciaires en France, Bruno Cotte a présidé la deuxième chambre de la Cour pénale internationale. C’est à ce jour le seul magistrat français à avoir exercé ce type de fonctions à la CPI. Pour les Petites Affiches, il revient sur le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en République démocratique du Congo. Juriste passionné et excellent conteur, Bruno Cotte raconte de l’intérieur le fonctionnement de la justice pénale internationale, en illustrant son propos de souvenirs personnels.

Les Petites Affiches

De quelle manière êtes-vous arrivé à la CPI ?

Bruno Cotte

Je n’avais absolument pas prévu de devenir un jour juge à la CPI. C’est tout à fait par hasard que cette perspective s’est présentée. En 2007, trois juges qui étaient en poste à la Cour depuis sa création ont démissionné. Cette situation m’ouvrait de nouvelles perspectives. Pourquoi, en fin de vie professionnelle, ne pas tenter une ultime expérience et me réorienter totalement ? Il fallait faire acte de candidature en France où plusieurs candidats s’étaient manifestés.

LPA

Comment sont choisis les candidats français aux postes de juge à la CPI ?

B. C.

Le choix n’est pas assuré par le Conseil supérieur de la magistrature mais par le groupe français de la Cour permanente d’arbitrage, un groupe qui sélectionne aussi les juges de la Cour internationale de justice, institution qui juge les conflits entre États. J’ai été choisi comme candidat, alors que je présidais encore la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il m’a fallu faire campagne et trouver un peu de temps pour me documenter sur cette Cour où j’avais furtivement mis les pieds sans jamais imaginer que j’y retournerai comme juge. J’ai essayé de faire tenir cette campagne dans le minimum de temps. J’ai d’abord été à La Haye, aux Pays-Bas, pour rencontrer des ambassadeurs d’États qui comptent au moment du scrutin, puis ensuite à New-York au siège des Nations Unies ou dans les représentations permanentes des États électeurs. J’ai été élu à la fin du mois de novembre 2007, en même temps qu’une juge japonaise et un juge ougandais, les premiers de leur nationalité à rejoindre la Cour.

LPA

Comment s’est passée votre prise de fonction ?

B. C.

J’ai attendu six mois avant de rejoindre effectivement la Cour. Je suis parti avec mon baluchon pour La Haye où je me suis installé. J’allais retrouver sept autres juges venant parfois de fort loin, et j’estimais qu’il n’y avait aucune raison que je ne m’installe pas comme eux à La Haye. Les premières semaines ont été un peu difficiles car je n’étais encore affecté à aucun service particulier. On m’a laissé entendre que je serais affecté à la deuxième chambre de jugement qui avait été constituée dès la création de la Cour, et qu’il m’appartiendrait, selon toute vraisemblance, d’avoir à juger deux ressortissants de la République démocratique du Congo : Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo. Pour ces deux personnes, les charges n’étaient pas encore constituées. N’ayant pas accès aux pièces réunies contre eux, j’ai fait connaissance avec la Cour. Je suis allé me présenter aux juges et aux services du greffe, et ce fut ma première surprise : ils n’avaient rien à voir avec ceux que je connaissais jusqu’alors…

LPA

À quoi ressemble le greffe de la CPI ?

B. C.

Le greffe d’une juridiction internationale est un organisme énorme, qui assure des fonctions de greffe classique, mais aussi des questions de coopération internationales. Il s’occupe de toutes les questions liées à la protection des victimes, à la protection des témoins, l’interprétation et la traduction. Je suis allé voir tous ces services, chose qui ne s’était jamais faite. Cela m’a permis de nouer des contacts personnels qui m’ont été extrêmement utiles ensuite pendant le déroulement de mon mandat.

LPA

Quand avez-vous pris vos fonctions ?

B. C.

J’ai assisté comme spectateur aux audiences de confirmation des charges des deux accusés de l’affaire que l’on allait me demander de traiter. Elle se déroulait au Nord Est de la République démocratique du Congo, dans une province qui s’appelle l’Ituri, au nord du Kivu, dans la région des grands lacs, à la frontière de l’Ouganda et du Rwanda. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo étaient accusés de faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité : meurtres, attaques contre les populations civiles, viols, faits d’esclavage sexuel, destructions, pillages. À la CPI, les trois juges qui composent une chambre élisent leur président. J’ai été élu président de cette chambre. J’ai assez vite compris pourquoi : le président a un rôle important et, par conséquent, une charge de travail tout aussi importante. Je ne le regrette pas car c’était passionnant. S’est ouvert alors une phase dont j’ignorais tout : la mise en état.

LPA

En quoi consiste cette mise en état ?

B. C.

La chambre préliminaire avait estimé qu’il y avait des charges suffisantes contre les deux accusés. Il fallait encore que la chambre de première instance puisse mettre le dossier en état pour que les débats sur le fond puissent commencer. Cette mise en état a été longue car cette région du Congo, en guerre depuis 20 ans, était encore dans un état d’insécurité totale. La mise en état consiste en un certain nombre de conférences qui ont pour but d’inciter le procureur à communiquer toutes ses pièces à la défense. Comme il instruit à charge et à décharge et qu’il n’y a pas de juge d’instruction, il faut s’assurer qu’il transmette bien tout ce qu’il a. C’est également une période où il faut que le procureur demande des mesures de protection pour certains témoins qui courent des risques. Ces mesures sont d’ordre procédural, lorsque l’on cache un nom. Elles peuvent être d’ordre physique, lorsqu’on va relocaliser un témoin qui ne peut plus rester dans sa province, son pays ou son continent. Le procureur demande ces mesures, c’est alors la chambre de jugement qui en décide. Tout cela est ensuite mis en musique par un bureau du greffe. Cette phase de mise en état a pris 10 mois. C’est long, et pourtant très court par rapport à la mise en état de la première affaire jugée par la CPI.

LPA

Vous dites que l’audience, ensuite, vous a déroutée. Pourquoi ?

B. C.

En France, un juge d’instruction a préalablement bâti un dossier qui va vous permettre à l’audience de poser vous-même vos questions et de diriger les débats. Il n’y a rien de semblable à la CPI, où c’est la common law qui prime. Le dossier qui servira de base au délibéré se bâtit à l’audience à partir des témoignages des personnes citées par le procureur, par les représentants légaux des victimes et de la défense. Le problème c’est que dans les pays en guerre, où l’administration n’est pas superbement organisée, vous n’avez pas beaucoup de preuves documentaires. Vous avez des rapports d’ONG, des rapports des Nations Unies, qui peuvent être très utiles car ils ont souvent été rédigés à proximité des faits. Ce ne sont pas pour autant des documents tels que ceux qu’en France nous appelons des documents de police judiciaire. C’est le procureur qui va d’abord présenter sa cause et qui interrogera des témoins. Ensuite, les avocats de la défense et les représentants des victimes vont faire des contre-interrogatoires. La preuve par témoins est donc reine, et nous en avons vu défiler énormément.

LPA

Comment avez-vous trouvé votre place ?

B. C.

En tant que juge français et ayant d’autres méthodes de travail, j’ai innové en demandant au procureur combien de témoins il comptait citer et quel était le temps de parole dont il estimait avoir besoin. Il voulait 240 heures de temps de parole. Cela nous semblait trop long. Nous pensions que ces témoins, trop nombreux, allaient se répéter, et que l’ordre de leur passage méritait d’être revu. Il a fallu négocier avec lui. C’est à des années lumières de ce que nous faisons en France. Il s’est plié à cette demande et a finalement disposé de 120 heures. C’était largement suffisant. L’un des articles du statut dit que la Cour doit juger avec équité et célérité. Si le président d’audience ne participe pas à cette recherche de débat rapide, les choses ne fonctionnent pas comme il convient… J’ai vite compris aussi, vu le nombre de témoins qui allaient défiler devant nous, que nous serions appelés à travailler ensemble sur la durée. Il fallait instaurer une ambiance agréable, sans quoi cela aurait été insupportable.

LPA

Avez-vous pu poser des questions aux témoins ?

B. C.

Ce sont d’abord le procureur puis les représentants de la défense qui posent des questions. Je m’étais néanmoins reconnu le droit de poser des questions à l’issue des interrogatoires et contre-interrogatoires. Je voulais, en tant que président de chambre, m’approprier un peu l’audience pour ne pas en être un spectateur passif comme c’est souvent le cas dans les procédures anglo-saxones, où le juge, comme on le voit dans les films, est un arbitre. J’ai pu faire émerger un certain nombre de problèmes. À commencer par la nécessité de prendre en compte la dimension culturelle et spirituelle d’un pays qui était à 7 000 kilomètres des Pays-Bas. Nous nous sommes rendu compte lors des premiers témoignages que des témoins faisaient référence à des féticheurs, à des chefs spirituels. La Cour a pu comprendre que la veille d’un combat, le féticheur pouvait mettre un terme au combat et qu’en définitive, certains responsables obéissaient plus au féticheur qu’à leur supérieur hiérarchique. Pour des juges qui doivent établir une chaîne de responsabilité, c’est évidemment extrêmement important.

LPA

Connaissiez-vous le contexte de cette affaire ?

B. C.

Je ne connaissais pas du tout ce coin du monde. Les deux accusés faisaient partie de l’ethnie Lendu, un peuple de cultivateurs, opposée depuis fort longtemps à une autre ethnie d’éleveurs appelée Hema. Depuis déjà de nombreuses années, les Hema occupaient une place politique et sociale beaucoup plus importante dans cette province que les Lendu. Les occasions de conflits étaient multiples, ne serait-ce que parce que les troupeaux des Hema éleveurs venaient paître sur les terres des Lendu. L’attaque commise par les Lendu de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Ngoujoulou dans la localité hema de Bogoro, dont nous avions à juger, fut probablement une des plus sanglantes. J’ai eu la chance de pouvoir me faire assister par deux spécialistes de sciences sociales qui m’ont permis de comprendre, sur les plans historiques, géographiques, politiques, ce qu’était cette province de l’Ituri, au Nord-Est de cet immense pays qui fait quatre fois la taille de la France. Cela m’a permis de comprendre ses rapports avec le Rwanda et l’Ouganda, qui pèsent beaucoup sur cette province située très loin de Kinshasa. J’ai également pu consulter un anthropologue sur place. Tout cela m’a été extrêmement précieux. À la CPI, le bureau du procureur dispose d’analystes qui vont sur place et défrichent le terrain pour les enquêteurs, pour que tout le monde ne parte pas à l’aveuglette. Les chambres, en revanche, ne disposent pas d’analystes. Je pense qu’il faudrait absolument qu’elles en aient.

LPA

Vous avez pu aller sur les lieux des crimes. Quel souvenir en gardez-vous ?

B. C.

Nous avons en effet pu organiser un transport sur les lieux, chose qui ne s’est pas revue depuis. Quand tous les débats sur le fond ont été terminés, nous sommes partis avec les représentants de la défense, du procureur, les trois juges, un assistant juridique, le greffe, et nous avons fait le tour des lieux où s’étaient déroulé les faits et où vivaient nos deux accusés. Jusqu’à la veille au soir, le départ risquait d’être annulé pour des raisons de sécurité. Nous étions entourés de soldats des Nations Unies. Ce transport sur les lieux a permis de confronter avec la réalité des lieux les dépositions des témoins. Nous nous sommes ainsi rendu compte que beaucoup de témoins du procureur, soit avaient oublié, soit s’étaient trompé, soit avaient menti. Manifestement nous ne pouvions pas nous appuyer sur leurs témoignages. Cela a conduit à acquitter un des deux accusés. Et à repartir avec le dernier accusé pour la fin du procès.

LPA

Quelles sont les difficultés spécifiques à la CPI ?

B. C.

Vous avez parfois des contentieux qui viennent se greffer au contentieux initial. Par exemple, des témoins cités par la défense qui étaient détenus au Congo et qui à la fin de leur déposition ont fait une demande d’asile au Pays-Bas. Que fallait-il faire ? Faire primer notre engagement de les rendre au Congo ou faire primer la nécessité pour les juridictions néerlandaises de se prononcer sur ces demandes d’asile ? Nous avons opté pour cette deuxième option. Il n’y avait aucun précédent. Ce qui pour un juriste, est horrible ! Nous avons dû créer du droit, et cela a pris beaucoup de temps. Nous étions brutalement branchés sur quelque chose qui n’avait plus rien à voir avec la trame initiale du procès…

LPA

Que se passe-t-il, une fois la décision d’acquittement ou de culpabilité rendue ?

B. C.

S’ouvre alors un nouveau petit procès pour déterminer la pénalité. On ne peut pas, avant d’avoir déclaré quelqu’un coupable, se renseigner sur lui pour pouvoir, en fonction de sa personnalité, déterminer le quantum de la peine que l’on va infliger. Ça nous a pris trois mois. J’ai quitté la Cour peu après avoir rendu ce jugement.

LPA

Vous continuez à suivre l’actualité de la justice internationale de près…

B. C.

Je n’y suis plus, et je ne devrais pas continuer à m’intéresser à tout ça. J’ai passé six ans à la CPI. Les mandats sont en principe de 9 ans, mais j’avais été élu pour remplacer quelqu’un. J’aurais probablement été plus efficace pour traiter d’une deuxième affaire, mais les mandats ne sont pas renouvelables. Je continue à suivre les activités de la Cour. Je suis membre d’une commission consultative qui reçoit les candidats envoyés par les États lorsqu’il y a une élection de juges à la Cour, tous les 3 ans. Cette commission émet un avis à l’attention de l’assemblée des États parties qui constituent le corps électoral. Je continue, de manière générale, à réfléchir sur ce qui tourne autour de la justice pénale internationale et j’essaye aussi de transmettre. Je suis sollicité par des professeurs d’université qui sont heureux de pouvoir illustrer leur cours par un propos de quelqu’un qui a été juge et peut apporter un éclairage pratique sur un enseignement théorique.

LPA

Cette expérience à la CPI est-elle celle qui vous a le plus marqué ?

B. C.

C’est en tout cas celle qui m’a le plus désorienté. J’avais pourtant exercé auparavant des fonctions très denses et passionnantes : directeur des affaires criminelles et des grâces, procureur de la République de Paris, avocat général à la Cour de cassation, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation… J’ai eu une grande chance de pouvoir connaître les fonctions les plus astreignantes et passionnantes que peut offrir une vie professionnelle de magistrat. En arrivant à la CPI, j’ai recommencé une vie complète.

LPA

Qu’avez-vous dû apprendre ?

B. C.

Vous repartez à zéro : il vous faut appliquer une nouvelle procédure, la common law, juger de type d’infractions auxquels vous n’êtes pas habitué, vous familiariser avec des textes nouveaux. Il vous faut surtout vous imprégner du contexte d’une affaire qui est à des années lumières de ce qu’était jusqu’alors votre activité professionnelle. Il vous faut, enfin, vous habituer à de nouvelles d’interactions. Dans un régime anglo-saxon, la coupure entre le bureau du procureur et les chambres est totale. Lorsque je suis arrivé à la Cour, on m’a dit de veiller à ne pas prendre l’ascenseur avec un des représentants du bureau du procureur qui auraient travaillé sur la même affaire que moi, et d’éviter tout tête à tête avec les équipes de défense. Pour un juge français, ces pratiques professionnelles sont complètement nouvelles. Un juge qui arrive à la CPI ne doit surtout pas considérer que c’est le couronnement de sa carrière. Ce n’est pas un aboutissement, mais un redémarrage.