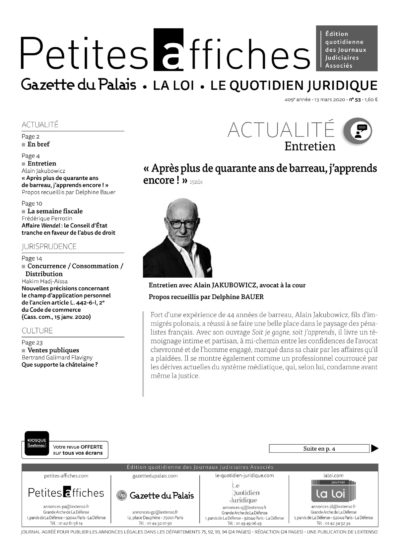

« Après plus de quarante ans de barreau, j’apprends encore ! »

Fort d’une expérience de 44 années de barreau, Alain Jakubowicz, fils d’immigrés polonais, a réussi à se faire une belle place dans le paysage des pénalistes français. Avec son ouvrage Soit je gagne, soit j’apprends, il livre un témoignage intime et partisan, à mi-chemin entre les confidences de l’avocat chevronné et de l’homme engagé, marqué dans sa chair par les affaires qu’il a plaidées. Il se montre également comme un professionnel courroucé par les dérives actuelles du système médiatique, qui, selon lui, condamne avant même la justice.

Si Alain Jakubowicz reconnaît des erreurs d’appréciation, de la part de l’homme, l’avocat, lui, présente une carrière que nombre de ses confrères pourraient envier : des débuts mémorables avec le procès Barbie – le stigmate de la collaboration et déportation des Juifs en toile de fond –, puis des affaires qui marquèrent la société française, comme celle de l’incendie mortel du tunnel du Mont-Blanc (1999), ou plus récemment le dossier du chantage à la sex tape impliquant la star du football Karim Benzema (2015).

Il a côtoyé le pire comme le meilleur de l’humain, les petites mesquineries comme les grandes tragédies, l’effondrement de l’âme, le malheur de la perte… Mais, personne, à ses yeux, n’est seulement un monstre. En acceptant de défendre Nordhal Lelandais, meurtrier présumé de la petite Maelys, disparue en août 2017 – une affaire à laquelle il consacre une grosse partie de son livre –, il subit les critiques féroces de ses confrères, fait face à l’incompréhension de la société, se confronte au bout de lui-même. Mais l’avocat ne vacille pas et assume. Un avocat, confesse-t-il, ne cesse jamais d’apprendre. Rencontre.

Les Petites Affiches : Le titre de votre livre reprend partiellement une citation connue de Nelson Mandela. En quoi cet adage concerne particulièrement les avocats ?

Alain Jakubowicz : La citation complète est : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». D’abord, cela ne concerne pas particulièrement le métier d’avocat. Je suis dans ma 44e année d’exercice professionnel, et je me rends compte que chaque nouvelle rencontre, chaque plaidoirie, chaque nouvelle affaire, est un éternel recommencement. Chaque jour apporte son lot de nouveautés, aussi bien sur le plan technique, que sur le plan humain, et particulièrement, un certain dossier (l’affaire Nordahl Lelandais, NDLR), central dans le livre. J’ai appris sur moi, sur les autres. Même en tant qu’avocat expérimenté, on a toujours des choses à apprendre, que l’on gagne ou que l’on perde d’ailleurs. Parmi les propositions de titre que j’avais faites à l’éditeur, c’est celle qui a été retenue, même si elle a été partiellement coupée.

LPA : Vous parlez longuement et avec émotion du moment de la plaidoirie. Est-ce toujours un moment déterminant ?

A. J. : Bien sûr, dans les affaires pénales – même si je n’ai pas que des dossiers avec de tels retentissements –, ce n’est jamais anodin. Je pense qu’un avocat ne doit jamais tomber dans la routine. D’abord pour lui, ensuite pour son client, mais également pour les magistrats. L’exemple des assises est exceptionnel : il faut se mettre à la place du magistrat qui va entendre quinze ou vingt témoignages, et qui fatalement va voir sa capacité d’écoute baisser… Face à cela, le talent de l’avocat va être de réussir à capter l’attention. Oui, lors d’une plaidoirie, il y a mise en danger. Mais il faut surtout garder un point à l’esprit : pourquoi ai-je été choisi comme avocat ? Pourquoi mon client est-il venu me voir moi, alors qu’il y a pléthore d’avocats ? À l’instant où nous recevons un client, où nous plaidons pour ce client, c’est lui qui est le plus important. Il est unique. Il n’y en a pas d’autres. Même si on « enchaîne » les dossiers, ce n’est pas préjudiciable au client, parce que quand on est avec notre client, on n’est qu’avec lui !

Pour reprendre les propos de Richard Malka, la plaidoirie, c’est quelque chose qui nous bouffe, qui nous prend aux tripes, et en même temps nous fait tenir, c’est une adrénaline, une drogue.

LPA : Vous avez plaidé dans des dossiers historiques, comme l’affaire Barbie ou l’incendie du tunnel du Mont-Blanc, qui ont marqué la mémoire collective française. Quel sentiment cela vous donne-t-il ? En retirez-vous de la fierté ?

A. J. : Comme avocat, on ne raisonne pas comme cela. D’abord, quand on est au cœur de l’événement, qu’on le vit intensément, on ne prend pas sa mesure. Lors de l’affaire Barbie, j’étais un jeune avocat, j’avais à peine trente ans. Jamais je n’aurais imaginé être dans la posture quasiment du « dernier des Mohicans ». J’étais le plus jeune, je suis aujourd’hui l’un des derniers survivants. Les acteurs, les avocats de ce procès ont disparu. Je mesure cette importance en termes de responsabilité, plus qu’en termes de fierté. Pour autant, je suis un homme, un citoyen, un avocat. Parfois, il y a eu des prolongements à mon rôle d’avocat. Lors de mon éphémère passage en politique (A. Jakubowicz a été adjoint au maire de Lyon, Michel Noir, de 1989 à 1995, en tant que délégué des droits de l’Homme), l’occasion m’a été donnée d’impulser la construction du Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation ou de la grande mosquée de Lyon. Oui, de ce point de vue-là, je ressens une certaine fierté, celle d’avoir triomphé de mes détracteurs. J’ai le sentiment d’une mission accomplie, en ayant participé, à mon échelle, à faire avancer la société française. Tout en mesurant la complexité. Pourtant, je considère que ce n’est pas fini.

LPA : Vous dites que la différence entre un avocat et un bon avocat, c’est l’humain.

A. J. : J’ai toujours compris que l’humain permettait de faire un bon avocat. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui. Je me rappelle l’époque où l’on cherchait longuement la jurisprudence. On se demandait comment chercher, où chercher, on comparait les résultats. Aujourd’hui, les avocats ont tous le même logiciel, glissent les mêmes mots-clés dans les moteurs de recherche, et ils tombent tous sur la même chose. Ils ont le même ordinateur, ont fait les mêmes études, sont ainsi formatés. Qu’est-ce qui alors fait qu’une personne ou une entreprise se retrouve en toute confiance réciproque ? Je fais le parallèle avec le médecin, car à lui, je remettrais ma vie. Je lui fais confiance. Être avocat, ce n’est pas prendre une décision pour son client, c’est l’induire dans sa décision. D’où la relation de chaleur humaine. Parfois, mon attitude est excessive, exacerbée parfois violente… Mais il y a des avocats qui appréhendent les choses de façon toute différente. Ce n’est pas ceux qui disent le plus souvent : « Je t’aime », qui aiment le mieux ! C’est tout un comportement. Tout comme le disait Voltaire, je dis qu’être avocat c’est un état. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir être, tout une palette de nuances complémentaires. Quand il manque une pièce du puzzle, l’avocat est incomplet.

LPA : Vous faites état de dossiers qui vous ont particulièrement marqués. Un avocat doit-il se « blinder » contre les dossiers les plus durs ?

A. J. : Le blindage vient avec l’expérience, en tout cas dans ma génération. Aujourd’hui, c’est différent. L’éducation, le rapport aux choses sont différents. Personnellement, j’ai été particulièrement ébranlé par des « images » et des propos véhiculés lors d’une confrontation dans le cadre d’une affaire de violences sexuelles sur mineurs. Dans le livre, je raconte l’anecdote de cette affaire d’inceste qui me fait reculer devant le bain que je dois donner à mes filles. Aujourd’hui, avec le dossier Lelandais, j’ai un autre épisode à raconter. Nous savons qu’il était grand consommateur de sites pornographiques. J’ai été horrifié à l’idée de visionner ces longues heures de vidéos. Une de mes stagiaires, élève avocate au cabinet, s’est déclarée volontaire : elle a donc passé deux jours pleins, dix heures par jour, à regarder la totalité des images. Je lui aurais demandé d’analyser un bilan, ça aurait été exactement pareil. C’est une question de génération : l’approche était différente. Et elle le faisait froidement, comme une technicienne, professionnellement. Pour autant, je ne suis pas dans le « c’était mieux avant ». Mais cette histoire révèle assez bien le choc des générations et l’évolution des pratiques professionnelles. Moi, après ça, j’aurais passé trois nuits blanches.

LPA : Quelles autres évolutions notez-vous depuis le début de votre carrière ?

A. J. : D’autres aspects ont largement évolué depuis 40 ans : quand je parle de machines à écrire à des jeunes avocats, j’ai l’impression d’avoir 120 ans ! La même chose avec les clés dans les maisons d’arrêt. Comme je suis très attaché à l’humain, je suis très attaché à la déshumanisation. Avant nous allions en prison, nous connaissions les gardiens. Aujourd’hui tout est froid et chirurgical, métallique. C’est un changement majeur. Cela montre aussi une défiance par rapport à la profession. À l’époque, nos serviettes n’auraient jamais été fouillées au rayon laser. La suspicion généralisée est terrible.

Parfois, j’apparais comme un martien. Je ne dis pas que les jeunes générations n’ont pas la passion du métier, mais ils n’ont pas envie de se laisser bouffer, ils veulent conserver une vie privée. À l’époque, les vieux avocats ne prenaient pas leur retraite !

LPA : Justement, que pensez-vous de la réforme de la retraite et du mouvement de contestation que cela entraîne chez les avocats depuis deux mois ?

A. J. : Je suis solidaire, mais je dis simplement qu’il existe d’autres combats plus importants. Par exemple, j’ai essayé de soulever la question, il y a des années, de l’inégalité d’accès à la justice, puisque les personnes paient le même taux de TVA de 20 % que les entreprises. C’est scandaleux. J’ai essayé de mobiliser les confrères, les instances syndicales, mais en vain. Même si je comprends les inquiétudes des avocats quant à leur retraite, je conteste les méthodes : je trouve que jeter sa robe va trop loin. On est à la limite du sacrilège. Mais sur le fond, je suis inquiet moi aussi. Seulement, on a déjà connu la même chose, avec la couverture sociale, et la profession a survécu. Notre profession ne passe pas pour être la plus mal lotie. Enfin, je trouve aussi grave de prendre les clients en otage pendant des mois car je ne suis pas indifférent à la solidarité nationale. Pour moi, l’intérêt des clients l’emporte sur toute autre considération, au risque de déplaire.

LPA : Dans votre ouvrage, vous évoquez les inquiétudes soulevées par les évolutions de la justice, comme la disparition programmée de l’oralité…

A. J. : Je suis atrocement et terriblement légaliste et je trouve que sur l’oralité des débats, qui est centrale, nous ne nous battons pas assez. Bientôt les avocats ne seront plus autorisés à plaider : à quoi va servir l’avocat ? Il n’est pas question de redevenir des avoués. En revanche, il est possible d’adapter l’oralité à l’air du temps, par exemple en développant la plaidoirie interactive, sous forme de discussion, où le magistrat peut demander des précisions sur tel point, pratique ou juridique, sur telle pièce ou document. On resterait ainsi dans l’oralité, tout en s’éloignant de la vieille plaidoirie de jadis. Mais le point commun, c’est le manque de moyens de la justice. Quand la justice favorise la médiation, l’intermédiation, et l’arbitrage, c’est tout simplement pour gagner du temps et de l’argent. Je n’ai jamais été un grand partisan de l’arbitrage, que je pratique par ailleurs, mais à mes yeux elle est antinomique du rôle et du devoir régalien de la justice. La justice est rendue par des magistrats libres et indépendants, or l’arbitrage revient à développer une justice privée. On le ressent dans les décisions, où l’on est plus proche de la justice de Salomon ou de Saint Louis. Je ne suis pas un homme de la demi-mesure, et la tendance à systématiser la médiation, imaginer de supprimer les jurys populaires ou amoindrir la collégialité, ce sont les dérives de nôtre système.

LPA : Un tiers de votre livre détaille les vicissitudes traversées depuis que vous avez accepté de prendre le dossier Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de Maelys. Vous vous expliquez longuement à ce propos…

A. J. : C’est un moment vraiment très intense dans ma carrière, et je l’explique : lorsque j’ai accepté ce dossier, j’ai été traversé par un idéalisme, j’avais le secret espoir de faire innocenter celui que tout désignait. Après il y a sans doute un besoin de remise en question et de mise en danger, peut-être, et d’arriver dans une sorte de moment paroxystique, d’aller au bout de tout, au bout de la défense, de l’horreur, au bout de la douleur, au bout de la solitude. Au bout de l’état d’avocat. Et de transmettre que rien n’est plus fort que le principe. L’avocat défend mais il n’est pas obligé de le faire, c’est la clause de conscience. À ceux qui n’ont pas compris, et qui me demandent « comment avez-vous fait ? », je réponds que la vie n’est pas un long fleuve tranquille. La carapace n’est pas la même à 30 qu’à 60 ans. À cet âge-là, je n’aurais pas pu le faire, ou je l’aurais fait pour les mauvaises raisons. Mais ce n’est pas une partie de plaisir.

LPA : Si c’était à refaire, vous le referiez ?

A. J. : Mon principe est de ne jamais avoir l’œil dans le rétroviseur, mais de regarder vers l’avenir. J’ai commis des erreurs, mais elles m’ont servi à m’enrichir, de savoir que la fois d’après, je ne peux pas dire « je ne savais pas » ! Malgré une mauvaise expérience, j’y retourne. Je n’ai aucun remords, aucun regret. Je confesse quelques erreurs et pas seulement sur cette affaire Lelandais, mais également par rapport aux Aubrac (Alain Jakubowicz accepta de défendre des journalistes poursuivis en diffamation par le couple de résistants Aubrac, qui étaient accusés de contradictions historiques). Par rapport aux Aubrac, ce sont des choses que je regrette et que je ne referais pas, mais je les assume, elles font partie d’un tout. L’avocat a une personnalité complexe, dont l’ego est une donnée essentielle. Le plus grave n’est pas de commettre une erreur mais de faire souffrir des gens qu’on n’a pas envie de faire souffrir. Parler ouvertement de cette erreur est une façon de cautériser les plaies.

LPA : Vous êtes aussi un homme en colère contre les violations du secret de l’instruction, mais surtout contre les médias en continu…

A. J. : Quand il y a violation du secret de l’instruction, le journaliste n’est pas le coupable. Il fait son métier, il exploite des fuites. En revanche, le vrai sujet est celui de la fabrication, la déformation de l’information, avec des atteintes graves à la présomption d’innocence. On fabrique de la fausse information.

LPA : Est-ce nouveau ? N’y a-t-il pas toujours eu des coupables idéaux ?

A. J. : Avant, cela ne concernait qu’une certaine presse, comme France Dimanche, des magazines à scandale. Mais aujourd’hui, la justice est devenue un incroyable produit d’appel ! Il n’y a pas d’idéologie derrière, mais juste un produit qu’on prend, on le passe à la machine à laver, afin qu’elle crache le maximum d’argent. Lorsqu’aux heures de prime time, un journaliste reçoit cinq experts, au moment où les espaces publicitaires sont les plus chers, on va fabriquer de l’information, du sensationnel, quitte à extrapoler, et in fine façonner la vision d’un dossier ou d’un crime, et donc influer la justice. Car les magistrats ne vivent pas hors du temps. Avec les jurés populaires, ça sera encore pire. Demain, on fera une enquête sur chacun des jurés, en analysant leurs posts sur ses réseaux sociaux. Dans les procès hypermédiatisés, la question de constituer un juré libre et indépendant devra se poser. Je doute fort que ce soit encore possible. Pardon, mais si j’emploie le terme « viol » au sens littéral du terme, c’est qu’on est dans une situation d’agression de la justice, c’est une pénétration de la justice contre son gré, avec violence, et en lui faisant peur. Le Code de procédure pénale de la presse n’obéit à rien sinon à la loi du marché.

LPA : La lutte contre l’antisémitisme a été l’un des combats de votre vie (Alain Jakubowicz a été président de la Licra de 2010 à 2017). En tant qu’avocat aussi, vous avez « combattu ». Vous racontez par exemple le moment où Bruno Gollnisch (Front National), qui comparaissait en 2006 pour contestation de crime contre l’humanité, reconnaît précisément la Shoah comme crime contre l’humanité. Quid de la dimension symbolique de la justice ?

A. J. : Dans l’affaire Gollnisch, il faut relativiser l’importance de la décision de justice par rapport à l’acte historique. (il a été condamné à trois mois de sursis et 5 000 euros d’amende). Ce jour-là, j’arrive et ce que je vais prononcer n’est pas du tout prémédité, l’avocat doit faire preuve d’une incroyable adaptabilité, je ne suis pas arrivé avec cette idée-là (la stratégie pour obtenir de Gollnisch une réponse claire). Dans un procès pénal, l’avocat doit faire preuve d’une attention constante, il doit faire attention au moindre incident, car il peut changer le cours d’un procès et donc de la justice. Il doit toujours être aux aguets et savoir réagir. C’est en cela que c’est un moment extraordinaire. D’où une opposition en deux temps : celui de la préparation et celui de l’action. On n’arrive pas à un procès les mains dans les poches, il faut le temps de la réflexion, celui de la préparation, qui peut durer des mois, et qui inclut toutes les formes d’anticipation, on imagine tous les scénarios possibles. Mais ça ne se passe jamais comme on l’attend…

LPA : Qu’en est-il aujourd’hui de ce combat contre l’antisémitisme ?

A. J. : C’est terrible. Si je reprends mon discours prononcé lors du dîner du CRIF il y a vingt ans et ma dernière intervention, c’est mot pour mot la même chose. Cela amène à se demander : où a-t-on péché ? Alors qu’on s’est battu pour l’humanisme républicain, on en arrive au communautarisme. Je ressens une lassitude : le logiciel est resté le même. Lorsque j’ai démissionné de la Licra, j’étais intellectuellement épuisé. Bien sûr qu’il faut le faire et continuer de se battre. Mais l’effet boomerang, c’est aussi, qu’au moindre message sur les réseaux sociaux, le fait d’être taxé d’homophobe ou de raciste. C’est ahurissant. Et quand le tsunami vous tombe dessus, vous ne pouvez rien contre lui.