L’homme qui tua Liberty Valance, ou le « duel judiciaire » américain au cinéma

Le metteur en scène John Ford était un américain, catholique et d’origine irlandaise. Bien que très attaché à sa patrie, il ne faisait donc pas partie de la culture WASP (White Anglo-Saxon Protestant) qu’il percevait avec un regard extérieur, à la fois lucide et critique. Son film L’homme qui tua Liberty Valance, sorti en 1962, met en scène un véritable « duel judiciaire », dans le sens où on l’entendait dans l’Europe du Moyen-Âge : deux personnes s’affrontant publiquement, armes à la main, afin de faire triompher leur cause. Au-delà du fait que ce film troublant est un véritable chef-d’œuvre du 7e art, il nous offre donc l’occasion de réfléchir sur la place de la procédure accusatoire (héritée de l’antique « duel judiciaire ») dans la procédure pénale américaine.

« La loi à l’ouest du Pecos »

L’action du film se passe à l’époque du Far-West finissant, vers les années 1880, dans un village situé dans un « territoire » qui n’est pas encore un État des USA, et qu’on devine pouvoir être le Wyoming. La population locale s’apprête à faire un choix capital pour son avenir : maintenir le statut flou de « territoire » (fournissant des opportunités formidables aux puissants propriétaires terriens, éleveurs de bovins), ou alors devenir un État, disposant d’une représentation dans la capitale fédérale et d’un tissu réglementaire plus dense, et non pas simplement ébauché. Bien évidemment, les « petites gens », à la recherche à la fois d’investissements importants susceptibles de faire décoller l’économie locale, mais soucieux, aussi, de bénéficier d’une meilleure protection contre l’insécurité dominante, veulent se constituer en État.

En attendant que ce choix soit tranché, il y a très peu de « loi à l’ouest du Pecos ». Dans ce village, la « justice » est représentée par un sheriff caricatural, bedonnant, timoré à l’excès et totalement impuissant, en termes de moyens (se réduisant à lui-même…) comme de pouvoirs (il croit ou veut croire qu’il n’est pas compétent pour traiter les hold-up commis en dehors de sa petite ville).

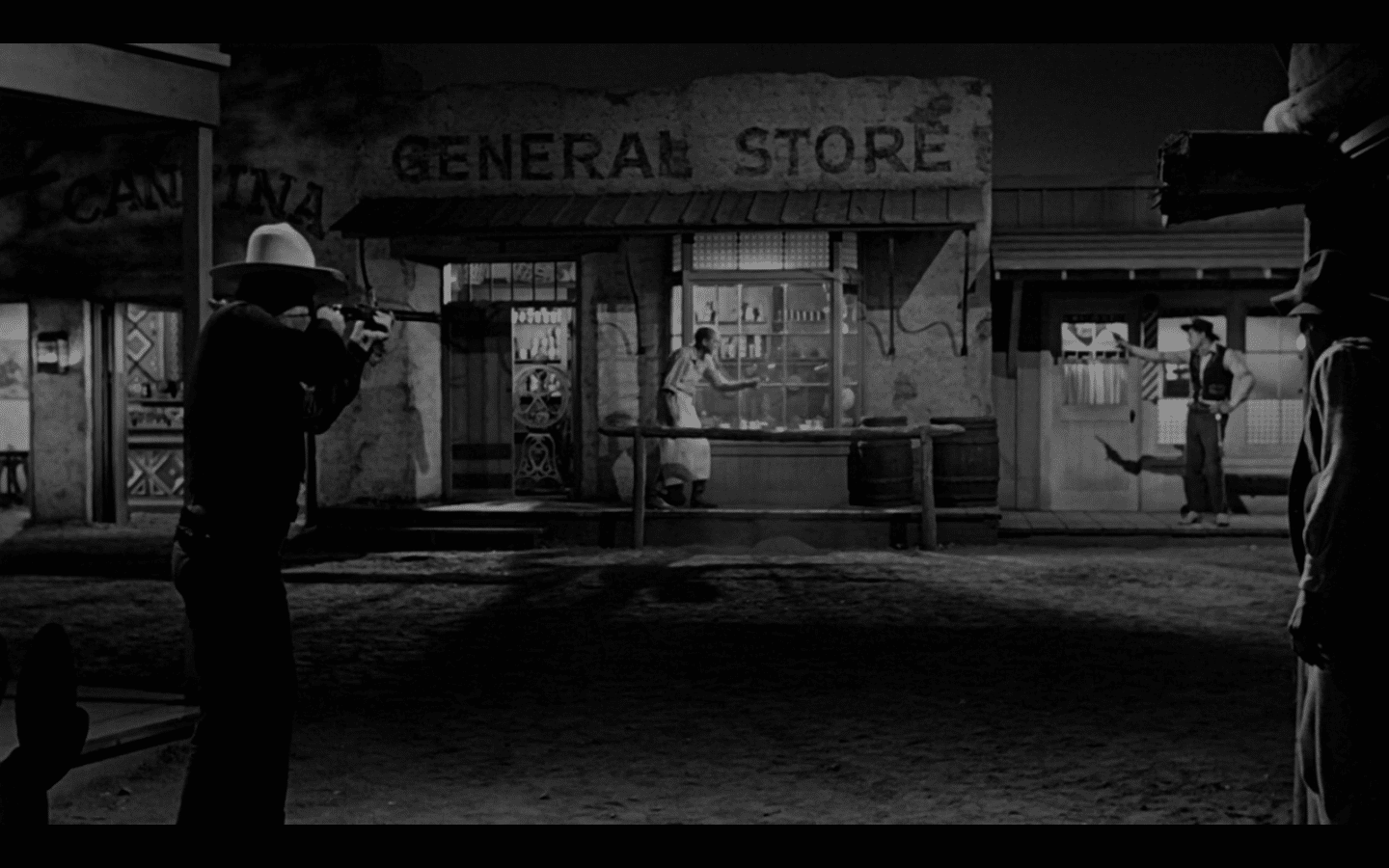

On comprend vite que, pour régler les différends, il n’y a qu’une seule véritable solution : compter sur soi-même (c’est-à-dire sur son revolver). Le message est parfaitement intégré à la fois par le bandit Liberty Valance (Lee Marvin), qui en profite pour faire régner la terreur, et par un cow-boy solitaire (John Wayne), soucieux avant tout de poursuivre ses projets personnels et de ne pas se faire marcher sur les pieds par qui que ce soit. Dans cet environnement paraissant figé, débarque un jeune avocat (James Stewart). Il est honnête, zélé, complètement désargenté et ne dispose comme « armes » que de quelques livres de droit, avec lesquels il veut changer les mœurs locales et passer ainsi de la « loi de la jungle » au « règne de la loi ». Mais, confronté à la dure réalité, il finit par réaliser que son projet est utopique et, acculé, décide d’affronter en duel le bandit.

Toutes les caractéristiques de l’antique « duel judiciaire » sont réunies lors de ce combat : non seulement les adversaires s’affrontent à armes égales (chacun disposant de son revolver) et publiquement, mais chacun est aussi, à sa manière, un « champion » représentant des intérêts (ou lobby)opposés : la « loi » et les petits propriétaires pour ce qui concerne James Stewart, les grands éleveurs pour Liberty Valance. L’échange de propos entre le sheriff et Lee Marvin, qui précède de quelques minutes le combat, est particulièrement intéressant : le bandit explique au policier peureux et indécis qu’il pourra tuer en toute légalité son adversaire, car ce dernier l’a défié et qu’il s’agira donc d’un cas de « légitime défense ». Le sheriff ne sait pas quoi répondre et, par son silence, cautionne le duel qui a bien lieu. Contre toute attente, c’est l’inexpérimenté et maladroit James Stewart qui abat le pistolero. Tout rentre dans l’ordre, la sécurité des personnes et des biens est désormais assurée, le « territoire » devient un État (ça sera le cas, pour le Wyoming, en 1890), et le jeune avocat peut débuter une brillante carrière politique.

« Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende »

Sauf que… Plusieurs décennies plus tard, vers 1910, James Stewart, devenu entre-temps un puissant sénateur, revient sur les lieux afin d’assister aux obsèques de son ancien ami John Wayne, mort seul, alcoolique et pauvre. Il accepte de se confier à un journaliste, et lui raconte que, dans la réalité, « l’homme qui tua Liberty Valance » ce ne fut pas lui, mais John Wayne. C’est ce dernier qui, caché dans l’ombre, avait abattu le bandit avec son fusil ; il était intervenu non pas parce qu’il avait adhéré aux grands principes généreux de l’avocat, mais pour des raisons strictement personnelles (une histoire d’amour, bien sûr).

On découvre ainsi qu’il n’y a pas eu de combat « à la loyale », puisque deux tireurs (dont un armé de fusil et caché), avaient agi contre un seul. Comme dans les légendes de Caïn et Abel ou Romulus et Remus, on constate que la fondation d’une société paisible, régie par la loi et promise à un bel avenir, trouve ses bases dans un combat violent ayant abouti à un meurtre ; et, circonstance aggravante en ce qui concerne notre village du far-west, ce duel avait été totalement truqué, ne laissant aucune chance à Lee Marvin. Bien sûr, John Wayne était intervenu à l’insu de l’avocat naïf, mais finalement le message du film (message « fordien », fort ambigu selon son habitude), est le suivant : James Steward n’a réussi sa vie professionnelle et sentimentale, et la Justice n’a triomphé que grâce à un meurtre… qui, peut-être, n’était même pas justifié par la légitime défense, car comme l’affirment les deux acolytes de Lee Marvin après sa mort, leur chef n’avait pas l’intention de tuer son adversaire, mais uniquement de lui faire peur ; pourquoi pas ? Ils proposent d’ailleurs au public présent sur les lieux de lyncher sur-le-champ James Stewart (autre tradition très américaine), mais désormais le vent a tourné, et ils sont chassés honteusement du saloon.

Le journaliste qui vient de recevoir les confidences du vieux sénateur est de prime abord hébété, puis il prononce cette phrase qui est entrée dans les annales du cinéma : « on est dans l’Ouest, ici. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende ». Il déchire le papier de l’interview, nous faisant comprendre que l’autorité de la cause jugée est désormais acquise, quels que soient les moyens avec lesquels on y est parvenu.

Le film sonne le glas non seulement du mythe du western, mais aussi d’une vision idéaliste de la démocratie américaine (mise en scène dans sa première partie, avec James Steward en maître d’école). Finalement, on réalise, amèrement, que le nouvel ordre du droit est fondé sur un meurtre autour duquel le silence s’organise, et qui est tout aussi arbitraire que la « loi du plus fort ».

« La guerre du comté de Johnson » au Wyoming

Le public averti (c’est-à-dire, pour l’essentiel, américain…), comprend que le film est une allusion, à peine voilée, à ce qui est passé dans l’Histoire comme « la guerre du comté de Johnson », des troubles graves qui ont sévi en 1891-1892 dans l’État nouvellement déclaré du Wyoming. Les grands éleveurs avaient décrété que toute tête de bétail trouvée en possession d’une personne ne faisant pas partie de leur association, serait considérée comme volée, ce qui avait conduit à la condamnation et à la pendaison, par les tribunaux locaux, de plusieurs petits éleveurs. Les tensions toujours plus grandes, incitèrent les grands propriétaires à recruter une importante troupe de pistoleros, qui envahirent les terres des petits éleveurs et, à la suite de leur résistance, en tuèrent une vingtaine. Mais grâce au fait que le Wyoming était devenu depuis 1890 un État, le gouvernement fédéral put déployer l’armée, qui arrêta 45 tueurs. Toutefois, la justice (locale) fixa leurs cautions à un seuil très bas, que les riches éleveurs furent en mesure de payer très facilement : tous furent remis en liberté et tous disparurent, sans jamais avoir de comptes à rendre à la justice.

Si on connaît ce contexte historique, on comprend que Lee Marvin incarne un de ces pistoleros à la solde des grands éleveurs, que James Stewart est le politicien à l’origine de la démarche ayant permis au Wyoming de devenir un État, mais, aussi, que John Wayne représente en quelque sorte la cavalerie US, qui intervient dans une situation d’état d’urgence où les considérations juridiques ne sont plus de mise, afin d’apporter, d’une manière expéditive, sa « force », indispensable pour la réalisation de l’utopie du jeune avocat.

Finalement, James Stewart aura doublement échoué, à la fois dans le film (ce n’est pas lui « l’homme qui tua Liberty Valance ») et dans la réalité (c’est l’armée qui a arrêté les tueurs, et la justice qui les a remis en liberté). Et, peut-être, même triplement, car à la fin du film on croit deviner (ou craindre… ?) que la protagoniste, interprétée par Vera Miles, arrivée au soir de sa vie, regrette d’avoir choisi un James Steward qui nous apparaît de plus en plus falot, au détriment de son véritable amour, John Wayne, mort dans la misère. Mais « quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende »… John Ford a été à la fois lucide et troublant.

Un « coup de Jarnac » met fin au duel judiciaire en France

Les duels au revolver qui ont reçu leurs lettres de gloire avec les westerns, sont, d’une certaine manière, les héritiers des duels judiciaires couramment pratiqués en Europe au Moyen-Âge. Dans les divers droits germaniques, on estimait que Dieu désignerait fatalement le vainqueur comme étant celui qui défendait la cause « juste ». On admettait aussi que les parties pouvaient se faire représenter par un « champion », que les duels étaient publics et dirigés par un arbitre se cantonnant à veiller au respect des règles de procédure.

En France, le dernier duel judiciaire autorisé par le roi a eu lieu en 1547. Comme dans le film de John Ford, on y trouve un duelliste « improvisé » (Guy Chabot de Jarnac) et un autre « expérimenté » (François de Vivonne), ce dernier devant, normalement, en sortir vainqueur ; mais, comme dans le film, c’est le premier qui gagne, grâce au fameux « coup de Jarnac » qu’un spadassin italien venait de lui apprendre lors de sa préparation précipitée avant le duel. Bien que considéré à l’époque comme un tour imprévu, certes, mais acceptable en termes d’honneur, le « coup de Jarnac » prit rapidement une connotation péjorative. Le roi Henri II, qui avait présidé personnellement ce combat, interdit définitivement les duels judiciaires en France, car il était désormais manifeste que victoire et défaite ne s’expliquaient pas par une très hypothétique intervention divine, mais par une certaine habileté (pas forcément glorieuse). Ce fut une étape importante dans l’évolution de la procédure pénale française qui, se détachant progressivement du droit germanique (accusatoire), se rapprochait de plus en plus du droit romain (inquisitoire) dans lequel le duel judiciaire n’avait pas sa place.

La justice à la recherche de la vérité : un principe considéré désormais archaïque ?

De nos jours, la procédure accusatoire reste plus que jamais en vigueur aux États-Unis. La tradition judiciaire de ce pays est fondée sur l’idée que le rôle de la Justice n’est pas de « chercher la vérité » (quelle qu’elle soit) mais, avant tout, de trancher un conflit entre deux parties adverses, comme dans le film de John Ford. Le duel judiciaire, bien que n’ayant plus cours dans le droit positif américain, reste donc présent dans l’« ADN » du droit pénal américain, remplacé par le « duel » (verbal, certes) entre avocats, véritable apogée de la procédure (que ce soit dans la réalité ou bien au cinéma), comportant coups de théâtre et autres « coups de Jarnac », en présence d’un juge qui s’implique le moins possible et se limite à arbitrer les débats.

On y retrouve aussi le public : aux USA, les procès filmés sont entrés dans les mœurs, des chaînes spécialisées les transmettent en direct. En 1995, le procès de O. J. Simpson (l’ancien footballeur accusé d’avoir tué sa femme), avait attiré 100 millions de téléspectateurs. Plus récemment, celui du policier Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd, a aussi été est filmé.

Les « champions » du système judiciaire américain ce sont les avocats qui, payés par leurs clients et donc nullement chargés de l’intérêt public, sont non seulement les véritables « vedettes » du système judiciaire, mais aussi de la sphère politico-institutionnelle (dans le film, James Stewart a été élu sénateur et on annonce qu’il est programmé pour devenir vice-président). Dans la culture populaire américaine, le duel reste très prisé par les westerns, car expression du mythe d’une justice considérée, dans ce pays, comme étant avant tout un combat personnel ou du ressort des lobbyings. On en retrouve très concrètement le principe dans une législation qui valorise à outrance l’autodéfense, et qui se manifeste concrètement par le culte des armes (400 millions d’armes à feu déclarées pour 330 millions d’habitants).

Pascal : « la justice sans la force est impuissante »

La « recherche de la vérité », par une Justice placée au-dessus des parties, c’est l’idéal poursuivi par la procédure inquisitoire dans laquelle les Américains, enfants du Far-West, n’ont jamais cru. Et les Français, croient-ils encore à leur procédure inquisitoire ? Dans les déclarations d’intention, oui : mais lorsqu’on constate qu’au cours de ces dernières décennies, notre Code de procédure pénale a constamment évolué vers une limitation des pouvoirs des forces de l’ordre et du ministère public, que les juges d’instruction sont désormais menacés de disparition et que, parallèlement, on observe une montée en puissance constante du rôle des avocats devenus, désormais, les véritables « maîtres des horloges » de la procédure pénale, on peut en douter…

Avec le passage d’une procédure inquisitoire à une procédure accusatoire, la situation de la Justice française sera-t-elle, pour autant, améliorée, en termes d’équité et d’efficacité ? Pascal s’était déjà interrogé sur les liens entre « force » et « justice », insistant sur la nécessité mais, aussi, sur la difficulté de concilier les deux notions de « justice » et de « force ».

« La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste » (Pascal, Pensées).

Il me semble que cette lame de fond de réformes systématiquement inspirée du modèle américain, s’imaginant de pouvoir « additionner » deux systèmes largement incompatibles, n’a finalement abouti qu’à cumuler les défauts des deux modèles, l’inquisitoire et l’accusatoire. Je crains qu’elle ne produise, in fine, un système totalement incohérent et largement inefficace, dangereux pour l’intérêt public et l’État de droit.

Référence : AJU423052