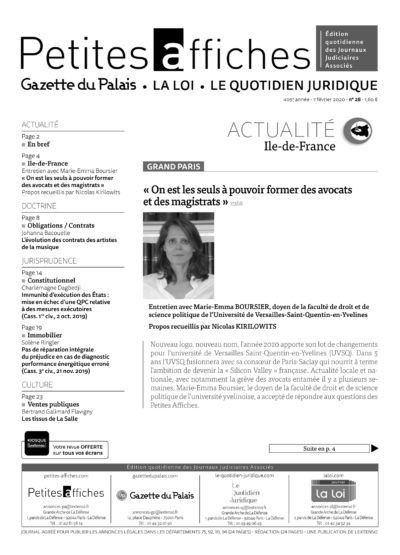

« On est les seuls à pouvoir former des avocats et des magistrats »

Nouveau logo, nouveau nom, l’année 2020 apporte son lot de changements pour l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Dans 5 ans l’UVSQ fusionnera avec sa consœur de Paris-Saclay qui nourrit à terme l’ambition de devenir la « Silicon Valley » française. Actualité locale et nationale, avec notamment la grève des avocats entamée il y a plusieurs semaines, Marie-Emma Boursier, le doyen de la faculté de droit et de science politique de l’université yvelinoise, a accepté de répondre aux questions des Petites Affiches.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous présenter, dans ses grandes lignes, l’UVSQ ?

Marie-Emma Boursier : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est désormais appelée l’UVSQ Université Paris-Saclay. Nous sommes membre associé de l’université Paris-Saclay qui a été créée le 1er janvier dernier. Historiquement nous sommes une université pluridisciplinaire et parmi les unités de formation et de recherche il y a la faculté de droit et de science politique dans laquelle il y a, à peu près, 3 000 étudiants de la première à la cinquième année.

LPA : Quels sont les sujets qui vont structurer cette année 2020 ?

M.-E. B. : La création de l’université Paris-Saclay le 1er janvier va avoir des implications directes sur nous pendant 5 ans. Il y a notamment, en ce moment, la mise en œuvre de nouveaux instruments comme des « graduate schools », dont l’école graduée de droit et l’école graduée de sociologie et de science-politique. La faculté est évidemment pleinement engagée avec ses partenaires de l’ENS Cachan, de l’ancienne université de Sceaux, et d’Évry, dans la création de ces deux écoles graduées qui in fine, en 2025, sépareront le droit de la science politique. L’autre actualité importante c’est aussi la réforme des études de santé. Comme vous le savez sans doute, la PACES, la première année commune des études de médecine, va être totalement repensée. La réforme qui s’appliquera dès la prochaine rentrée implique que 40 % des étudiants qui entreront désormais en deuxième année de médecine proviennent d’autres filières. Nous devons donc instaurer à la faculté un module que pourront suivre et auquel pourront s’inscrire les étudiants de droit intéressés pour leur permettre d’accéder directement à cette deuxième année de médecine. Ce n’est pas quelque chose que l’on maîtrise forcément bien pour l’instant. Il faut que l’on se prépare aussi, à l’inverse, à accueillir des étudiants de médecine qui voudraient intégrer la deuxième année de droit. C’est pour nous une réforme très importante avec des flux d’étudiants conséquents et la mise en place de modules à distance. Enfin, dernière actualité, qui fait partie du « package » Parcoursup, c’est l’approche par compétence, issue de la loi ORE de 2018. Cela nous impose une nouvelle conception des maquettes, non plus disciplinaire, mais qui est faite en fonction des compétences des étudiants. Pour nous qui sommes très disciplinaires ce sont évidemment des changements très importants.

LPA : Ce début d’année est aussi marqué par la grève des avocats qui s’opposent à la réforme des retraites et à l’instauration d’un régime universel. Soutenez-vous ce mouvement ?

M.-E. B. : Il y a une forme de compréhension de manière plus large avec les professions qui sont impactées par cette réforme et l’universalité, qui peut être en soi quelque chose d’intéressant. J’ai dans mon entourage des anciens étudiants qui sont de jeunes avocats et c’est sûr que le doublement de leurs cotisations va être pour certains d’entre eux un problème très important. Je comprends donc qu’il y ait une inquiétude de leur part. Après, pour moi, la grève n’est pas forcément l’instrument le plus pertinent et je pense que tout ça est lié, comme pour d’autres professions, à la volonté de conserver quelques intérêts catégoriels. La question est : « Est-ce que aujourd’hui on peut se permettre de continuer comme ça ? ». Manifestement non, donc à un moment il faut bien renoncer à quelque chose.

LPA : Ce mouvement, et certaines images comme les jets de robe, peuvent-ils nuire à l’image des avocats et du monde judiciaire plus largement ?

M.-E. B. : Je ne sais pas, la population a l’air tout de même de s’identifier aux grévistes et la profession d’avocat a encore une image d’excellence. Finalement je ne pense pas que ça atteigne l’image du monde judiciaire et des avocats. C’est une façon pour ces derniers de montrer qu’ils existent.

LPA : La grande nouveauté de ce début d’année c’est aussi la mise en place du tribunal judiciaire, fruit de la fusion du tribunal d’instance et tribunal de grande instance. Le gouvernement estime que cette nouvelle organisation permet de moderniser la justice française, de la rendre plus efficiente, qu’en pensez-vous ?

M.-E. B. : A priori, cela semble être une bonne chose. On était entrés déjà, depuis une dizaine d’années, dans le mécanisme SAUJ, le service d’accueil unique du justiciable, avec une idée déjà de rationalisation. De conjuguer les services, de les mettre au même endroit, et surtout d’essayer de mutualiser un certain nombre de services, ou encore la professionnalisation de l’accueil ça me semble être une bonne chose. Ce sont des mesures de bonne administration. Quoique la justice est un service publique, l’État se comporte comme le ferait finalement une entreprise avec des contraintes économiques, avec une volonté de rationaliser et peut-être de faire des économies pour déployer ensuite les budgets sur des choses plus importantes.

LPA : La loi de programmation de la justice, adopté en mars dernier, prévoit une transformation globale du système judiciaire. Est-ce nécessaire d’après vous ? Comment jugez-vous l’état de la justice en France ? On dit souvent qu’elle est très mal en point…

M.-E. B. : Ce que je peux entendre des populations que je fréquente, c’est-à-dire des greffiers et des magistrats, c’est qu’il y a une grande hétérogénéité des barreaux. Pour certains il y a des moyens suffisants et pour d’autres ce n’est pas le cas. Il y a donc une partie des magistrats et des auxiliaires de justice, comme les greffiers, qui souffrent. Et une rationalisation, au regard des délais, des lourdeurs que peuvent représenter les procédures pour les justiciables, est nécessaire. Emmanuel Macron n’est pas le premier a l’avoir fait, tous les gouvernements se sont attaqués au problème. Plus généralement, ce n’est pas une question simplement de quantum, de budget, mais de leur bonne utilisation. Donc si on est dans une démarche de modernisation il est primordial de mieux définir les besoins.

LPA : L’accent mis également sur la numérisation de la justice est donc positive pour vous ?

M.-E. B. : Oui, bien sûr. Les premiers programmes datent d’une quinzaine d’années avec Cassiopée et c’est une très bonne nouvelle. Ne serait-ce que d’un point de vu environnemental avec la gestion et la masse de documents. Et puis ça ne peut qu’assouplir et fluidifier les échanges notamment avec les avocats. Évidemment tout cela charrie aussi des questions de sécurité. D’ordre informatique, bien sûr, mais aussi, sous l’impulsion de l’Union européenne, de certification en informatique et de sécurisation des données. On est au fond très influencés par le mouvement et l’impulsion donné sur ce sujet par l’Union européenne.

LPA : La loi de programmation et de réforme de la justice prévoit aussi le recours aux peines alternatives pour les peines de moins d’un an. L’objectif est de lutter contre la surpopulation carcérale. C’est un très vieux sujet, pensez-vous que les dispositifs mis en place permettront de réussir enfin ce pari ?

M.-E. B. : C’est une bonne idée. La problématique des peines courtes est effectivement pointée depuis très longtemps. C’est désocialisant, on perd son travail, c’est souvent très négatif alors que par hypothèse si l’on est sur des peines de moins d’un an c’est que l’on n’est pas sur une délinquance des plus graves. Après il faut savoir de quelles peines alternatives on parle. Il y a 10 ans on parlait des bracelets électroniques, or je ne suis pas sûre, d’après ce qu’en disent les magistrats, que dans la pratique ce soit si concluant que ça. Il est évident que des peines alternatives qui favorisent la réinsertion comme le travail d’intérêt général, c’est beaucoup mieux. La question c’est aussi celle des moyens et la bonne allocation des moyens aux services du suivi des peines. D’après les magistrats la vraie difficulté c’est l’organisation de ces services. 6 mois dans une prison difficile c’est davantage un facteur d’accroissement de la criminalité que de sa diminution. Entre les risques de radicalisation et de désocialisation c’est évident que ce n’est sans doute pas la meilleure solution. Ensuite, il est vrai aussi que les peines alternatives permettent de lutter contre l’engorgement des prisons et la promiscuité, qui est un facteur terrible d’augmentation de la criminalité, tout en apportant une réponse pénale à des comportements infractionnels. Or on sait bien que le plus efficace en pénal c’est d’avoir la certitude d’une sanction. On en est encore loin, mais le développement des peines alternatives pourrait favoriser des réponses plus rapides et plus sûres.

LPA : Le 1er octobre 2020 doit aussi entrer en vigueur une réforme de la justice pénale des mineurs. 75 ans après l’ordonnance du 2 février 1945, cette réforme est primordiale ?

M.-E. B. : Je n’ai pas encore regardé en profondeur le sujet mais sur le fond l’ordonnance de 1945 a déjà été réformée à de très nombreuses reprises. Ce qui est sûr c’est qu’il y a des problématiques qui s’accroissent avec une délinquance des mineurs qui devient dans certaines zones de plus en plus en précoce et de plus en plus dure, et qu’on est toujours en matière de justice pénale dans un balancier entre le répressif, avec Nicolas Sarkozy par exemple et les centres d’éducation fermés, sur lesquels on est revenus, et puis l’accompagnement socio-éducatif qui se justifie entièrement pour les mineurs. L’un des mouvements de fond aujourd’hui c’est plutôt de traiter la justice des mineurs sous cet aspect socio-éducatif sans laisser une exclusivité comme c’était le cas il y a encore une dizaine d’années aux juges des enfants et en ouvrant notamment le traitement de la justice pénale des mineurs aux parquets avec des formules d’accompagnement qui n’existaient pas il y a 10 ans.

LPA : Autre sujet qui nourrit quelques débats c’est les réformes lancées du lycée et du bac. Estimez-vous que ces deux projets permettent et permettront de mieux préparer les étudiants aux études supérieures de droit ?

M.-E. B. : Ce que je constate de positif c’est que l’on est de plus en plus sollicités par les lycées. Le travail en amont, pour mieux orienter les élèves, est plus important qu’auparavant. Ce que je vois aussi d’un peu plus négatif c’est que les enseignants du secondaire, sans que cela soit de leur faute, n’ont pas bien conscience de ce qu’est le droit concrètement. Deuxième élément, difficilement dicible, c’est que tout le monde n’est pas fait pour faire des études supérieures et des études de droit. Parcoursup c’est une sélection plus que relative. Globalement les étudiants n’accèdent pas forcément à l’université souhaitée mais ils trouvent des places. Sur le fond, pour les étudiants que l’on reçoit en première année on a mis en place des parcours de remédiation et il y a toujours eu un taux d’abandon et d’échecs très importants. Les jeunes que nous accueillons ne sont soit pas fait pour ça, soit ils n’ont pas un niveau général qui leur permette d’accéder à un niveau d’étude exigeant. On ne peut pas rattraper, nous à l’université, ce qui n’est pas acquis avant. Chaque année, on se pose la question entre collègues, de cours d’orthographe à l’université. On a mis en place le projet Voltaire pour améliorer l’orthographe des étudiants mais pour moi ce n’est pas le rôle de l’université d’apprendre à écrire le français. Nôtre rôle est d’enseigner le droit aux étudiants. Maintenant nous sommes un service publique et étatique donc on fait ce que l’on peut avec des parcours de remédiation. Et surtout aujourd’hui on essaie aussi de valoriser les meilleurs.

LPA : Parcoursup ne règle rien donc au problème de niveau et d’échec en première année ?

M.-E. B. : Non parce que le niveau général baisse de manière significative depuis longtemps. J’enseigne depuis 1996, avec mes collègues nous le constatons tous, et nos exigences forcément sont aménagées en fonction de ces critères.

LPA : Les métiers du droit et de la justice attirent toujours autant les étudiants ? Malgré tous les problèmes soulevés et entendus dans les médias ?

M.-E. B. : Oui, toujours. Nous parlions tout à l’heure du module médecine, comme en médecine nous sommes, les facultés de droit, des facultés d’exclusivité dans nos formations. Nous sommes au fond encore sélectifs par rapport à des écoles de commerce et des grandes écoles. Et donc c’est la promesse d’un accès à des professions globalement libérales et qui permettent un épanouissement professionnel et à tout point de vu, notamment matériel. Pour ces raisons-là on a encore la cote. On est les seuls à pouvoir former des avocats et des magistrats. Même si aujourd’hui on retrouve un désamour relatif pour les métiers de l’avocature parce que les étudiants savent bien aujourd’hui qu’il y a beaucoup d’avocats qui ont du mal. Il y a d’ailleurs une commission paritaire qui est en train de travailler, et qui rendra ses conclusions fin juin, sur la question de la formation et l’accès à la profession d’avocat pour parer à cela.