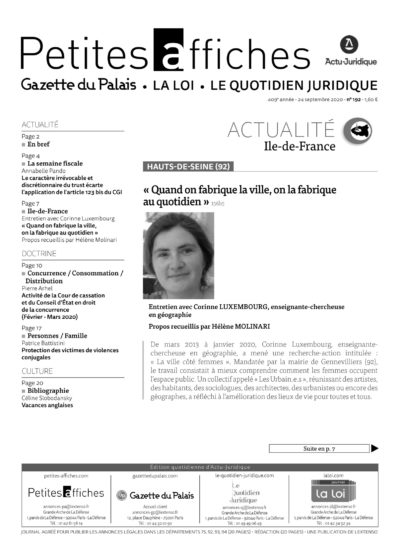

« Quand on fabrique la ville, on la fabrique au quotidien »

De mars 2013 à janvier 2020, Corinne Luxembourg, enseignante-chercheuse en géographie, a mené une recherche-action intitulée : « La ville côté femmes ». Mandatée par la mairie de Gennevilliers (92), le travail consistait à mieux comprendre comment les femmes occupent l’espace public. Un collectif appelé « Les Urbain.e.s », réunissant des artistes, des habitants, des sociologues, des architectes, des urbanistes ou encore des géographes, a réfléchi à l’amélioration des lieux de vie pour toutes et tous.

Les Petites Affiches : Votre projet de recherche-action a duré 6 ans, ce qui est rare dans le monde universitaire. Était-ce votre idée ou celle de la mairie de Gennevilliers ?

Corinne Luxembourg : Au départ, je souhaitais changer de direction de recherche et travailler la question du corps dans l’espace urbain. J’étais à l’époque chercheuse en géographie industrielle depuis 10 ans. Finalement, j’ai posé cette question : dans ces villes industrielles, quelle est la place laissée au corps humain ? Et quelle place accorde-t-on aux corps dans leurs différences et dans leur déambulation ? En parallèle, le nouveau maire de Gennevilliers (PCF), Patrice Leclerc, a proposé de travailler sur la place des femmes dans l’espace public ; parce qu’il avait rencontré des femmes pendant la campagne qui ont soulevé des problèmes. La ville de Gennevilliers, dont j’ai été conseillère municipale, organisait depuis longtemps des choses pour l’émancipation des femmes. Patrice Leclerc voulait donc identifier les endroits où on pouvait faire mieux pour que l’espace public devienne vivable pour tout le monde. Ce projet, « La ville côté femmes », est donc le fruit d’une rencontre entre mes intérêts scientifiques et ceux de la municipalité de Gennevilliers.

LPA : Vous avez créé une association en 2013. Quel en était l’objet ?

C.L. : À l’époque, peu de personnes travaillaient sur les questions de genre. Les élections ont eu lieu en mars 2014 et nous avons commencé à travailler en avril. Pour recevoir une subvention, en tant que chercheurs, il aurait fallu faire partie d’un même laboratoire de recherche ; on s’est retrouvé avec des gens de partout en France, un patchwork de différents laboratoires. On était un collectif pluridisciplinaire, agrégeant de nombreux profils, et on voulait absolument travailler avec les habitants et des artistes. Il fallait une identité commune, c’est pourquoi nous avons créé « Les Urbain.e.s », notre propre espace de travail de recherche, ce qui a permis d’échapper à certaines injonctions du milieu universitaire.

LPA : Deviez-vous rendre des comptes à la mairie ?

C.L. : Nous avons rendu des journaux de recherche deux fois par an, à destination des Gennevillois. Nous avons eu une liberté totale pendant six ans. Dès le départ, on devait durer le temps d’un mandat municipal. Nous avons aussi reçu des subventions de la ville. Le principe d’une recherche-action est d’essayer de faire des propositions et de voir si ça peut fonctionner. À l’échelle d’une ville, c’est très ambitieux. Il aurait fallu que la recherche-action dure 30 ans, ce qui représente le temps entre les premières décisions et concertations avec les habitants, et le moment où quelque chose sort de terre. Mais ce qui a bien fonctionné, malgré le temps réduit, était de collaborer avec les habitants. Certaines personnes ont réalisé qu’elles étaient concernées par la question du genre dans l’espace public. En discutant avec d’autres, elles se sont aussi rendu compte qu’à plusieurs il est possible de faire des propositions à la ville et d’agir collectivement.

LPA : Qui a participé à cette recherche-action ?

C.L. : À part un ou deux hommes, ce sont en fait des femmes qui se sont attelées à la tâche. Quand on fait des travaux sur les études de genre, on se retrouve souvent entre femmes. Au total, 350 personnes ont gravité autour du projet, dont une quinzaine sont restées pendant les six années. Et en plus, une vingtaine de chercheurs sont passés par ce laboratoire associatif.

LPA : Comment avez-vous travaillé avec les habitants et les habitantes ?

C.L. : On est parti du principe qu’on savait faire de la géographie et que les habitants connaissaient leur quotidien dans Gennevilliers, ce sont des experts du quotidien. On a tout mis en commun. Dans une banlieue ouvrière, le rappel à l’école peut être repoussant. On ne voulait pas se priver de leurs savoirs, donc on a essayé de trouver des biais pour créer des choses. On a commencé à travailler avec un metteur en scène, Damien Labruyère, en montant un atelier d’écriture. Il s’agissait de réaliser des relevés du quotidien du type : je sors de chez moi, je rencontre un tel, je sens telle odeur, je suis bien, pas bien dans tel lieu, etc. C’est une représentation qui produit un imaginaire de la ville. Peu à peu, les participants et participantes ont écrit de la fiction, notamment des pièces de théâtre qui ont été jouées face à un public. La recherche a aussi pris ce tour-là : de la recherche scientifique avec les habitants nous sommes arrivés à de la production artistique.

LPA : Vous parlez « d’urbanisme de la vie quotidienne » ? Pouvez-vous expliquer ?

C.L. : Quand on construit la ville, dans les revues spécialisées, une attention forte est portée à un urbanisme exceptionnel, de star, pourrait-on dire ; or quand on fabrique la ville, on la fabrique au quotidien. C’est l’ordinaire qui fait le vécu. Cela rejoint les travaux du philosophe Henri Lefebvre, auteur de Critique de la vie quotidienne (1977). La ville est le creuset où les gens grandissent, se rencontrent… L’idée est de partir de cet ordinaire et de l’expertise des habitants, de leur quotidien, pour fabriquer de l’urbanisme qui soit vivable pour chacun.

LPA : Comment a pu se traduire cette collaboration entre universitaires et population locale ?

C.L. : Nous avons travaillé sur les jardins partagés parce qu’une habitante usagère a évoqué cette thématique. Elle avait en effet relevé la présence majoritaire de femmes dans ces lieux. Elle est devenue responsable de la thématique, a mené des entretiens, a récupéré des données et, au final, a coécrit plusieurs articles avec nous, les chercheurs. Grâce aux 120 cartes mentales que nous avons récoltées, nous avons aussi pu identifier les espaces qui étaient perçus comme agréables, d’autres comme dangereux, sales, ennuyeux, qui posaient problème ou ni l’un ni l’autre. Nous avons ensuite mis en place des « laboratoires roulotte ». Avec des palettes de chantier et des roulettes, on en a fait des salons de jardin pour être mobile et pouvoir ainsi poser ce dispositif partout dans l’espace public. Nous avons réalisé 90 entretiens dans la rue sans sélection a priori, sur des plages de 4 heures (sortie d’école, chemins, parcs publics, centre commercial), dans deux quartiers différents : un qui sortait du programme de renouvellement urbain et l’autre candidat à la même chose. Comme on pouvait s’asseoir, on ne pouvait pas avoir des personnes qui souvent nous disent, quand on est debout, « je n’ai pas le temps, j’ai des courses, je ne peux pas tenir debout ».

LPA : Dans l’article « La banlieue côté femmes : une recherche-action à Gennevilliers » (Itinéraires, 2017), vous écrivez que « la présence des femmes dans l’espace public ne va pas de soi ». Pourquoi ?

C.L. : Une femme seule dans l’espace public, depuis le XIXe siècle principalement, à l’époque où l’on construit les grandes avenues haussmanniennes, n’est pas tolérée. On accepte les hommes ou les femmes chaperonnées. La flânerie est masculine. À partir de là, l’urbanisme se met en place avec les grandes avenues, des îlots pour traverser, l’apparition de la voiture… L’urbanisme est ainsi fabriqué par les hommes et il se trouve qu’on ne réfléchit bien que ce que l’on est. Très peu d’architectes ou d’urbanistes sont des femmes.

LPA : Des propositions concrètes ont-elles émergé ?

C.L. : Nous avons dessiné ensemble, fait des diagnostics sur les endroits qui pouvaient poser problème, avec des idées de modification pour les jardins publics, des cours d’école, des bas d’immeuble, des parvis, etc. Toutes les propositions ne sont pas viables ou réalisables dans les mêmes temporalités. Une chose est ressortie en particulier, le manque de bancs. S’il y en avait plus, tout le monde pourrait s’asseoir et il n’y aurait plus de conflit d’usage.

LPA : Le but de « La ville côté femmes » était de produire un diagnostic des pratiques féminines dans l’espace public. Quels sont les résultats ?

C.L. : Quand on regarde les résultats d’autres villes, comme Lyon ou Bordeaux, on retrouve exactement la même chose à Gennevilliers : les femmes marchent et les hommes sont dans la ville pour eux-mêmes. Les femmes sont dehors pour les autres principalement (famille, travail). On a retrouvé classiquement que la nuit était plutôt masculine, et le jour féminin. Cette injonction existe.

LPA : Quel a été le fait ou l’élément le plus surprenant dans cette recherche ?

C.L. : Pas forcément surprenant, mais nous avons noté qu’au moment de la fête du Ramadan, la coprésence plutôt festive de gens qui parlent dans la rue dans l’espace public était quelque chose de très rassurant, y compris pour les gens non concernés ; cette activité dans les rues a été totalement appréciée. C’est plutôt quand il n’y a personne dans la rue que la moindre ombre est vécue comme angoissante.

LPA : Vous insistez aussi sur le fait de construire une citoyenneté incluant la pratique concrète de la recherche pour l’invention de nouveaux droits, comme le droit à la ville.

C.L. : Tout à fait. J’ai une conscience assez aiguë que je ne peux faire de la recherche que parce que les gens payent leurs impôts. La recherche devrait être un savoir populaire, vulgarisé et que les gens puissent y avoir accès pour en faire quelque chose. Je suis convaincue qu’avec la vulgarisation, les gens sont capables de se saisir des résultats sur les questions de genre, sur l’écologie ou autres. Plus il y a de la vulgarisation scientifique, plus ce sera un moyen d’éducation populaire et d’empowerment de toute la population.

LPA : Que faudrait-il modifier dans la planification de nos villes ?

C.L. : En plus des bancs, il faut plus de toilettes publiques, qui n’existent pas en suffisamment grandes quantités. Quand on est une femme et qu’on vieillit, la capacité d’une vessie se restreint. Or on a plus de mal à se déplacer. Donc sans banc ni toilettes, on ne sort pas ou alors on fait des trajets plus courts. On n’occupe pas les espaces publics. La chercheuse Emmanuelle Faure, qui a travaillé sur les jardins publics, a pu montrer que les enfants étaient plus souvent surveillés par des femmes, qui n’apportaient pas à boire au parc parce qu’il n’y avait pas de toilettes à proximité.

LPA : Souhaiteriez-vous reproduire cette recherche dans d’autres villes ?

C.L. : Je recommande à tout le monde de mener une recherche-action au niveau local. Pour les élus, il faut avoir le courage et la folie de laisser les gens libres de faire ce qu’ils veulent ; pour les chercheurs ça ouvre des perspectives inconnues du monde universitaire. La création artistique a également ouvert des perspectives qu’on n’aurait jamais pu obtenir autrement.