Clinique juridique de la Sorbonne : une assistance gratuite pour les particuliers et une mise en pratique pour les étudiants

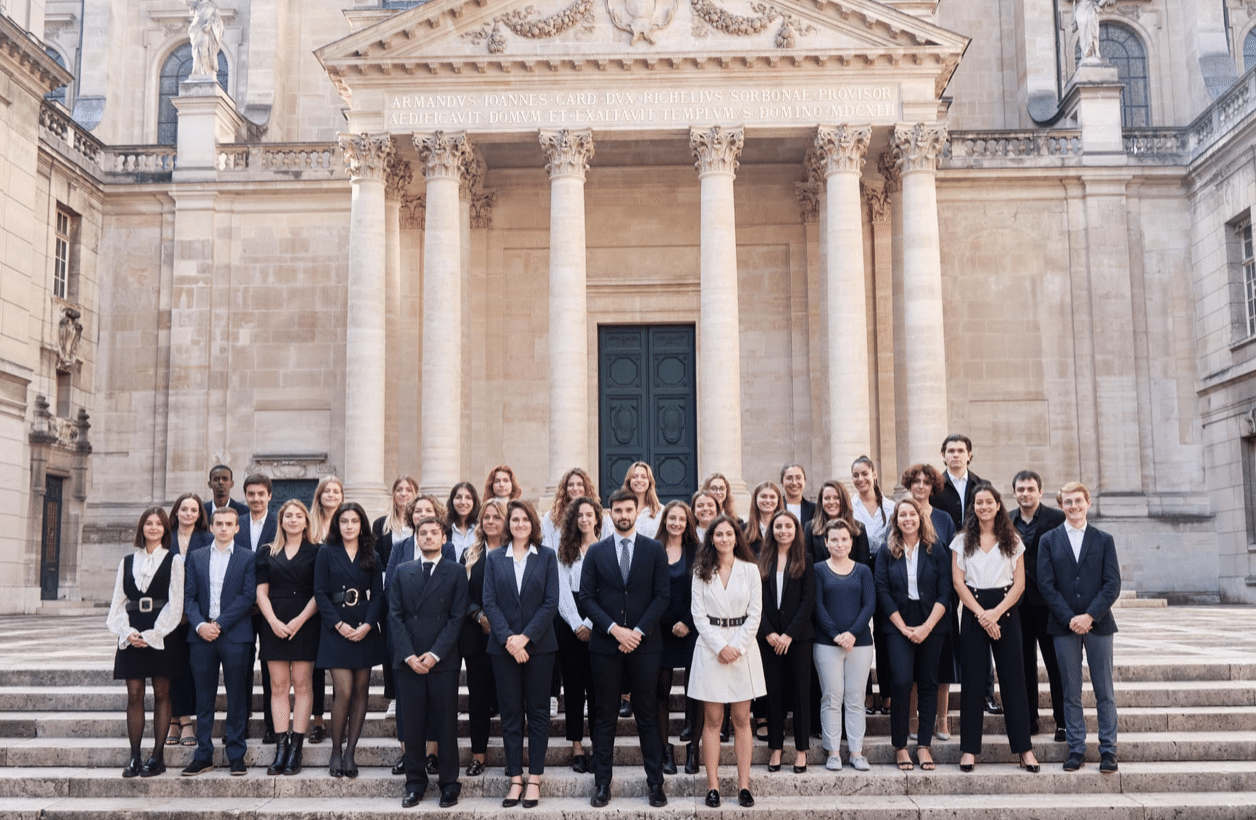

Créée en 2015 par des étudiants en droit de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, la Clinique juridique de la Sorbonne est une initiative bénévole. Elle propose à la fois d’offrir de l’information juridique à des particuliers mais permet aussi aux étudiants juristes qui en sont membres une plongée concrète dans la professionnalisation via la résolution de différents cas pratiques.Sa présidente, Victoria Sainz, 23 ans, actuellement en Master 2 « Contrats, biens et responsabilités », revient sur les différentes missions et l’intérêt de cette association.

Actu-Juridique : Comment avez-vous découvert la Clinique juridique de la Sorbonne ?

Victoria Sainz : J’ai commencé mes études de droit à la Sorbonne, mais le processus d’apprentissage est assez théorique en droit, avec peu de mise en pratique. Or j’avais envie de pouvoir utiliser les connaissances que j’acquérais à l’université. J’ai entendu parler par les réseaux sociaux de la Clinique juridique. À l’époque, il était possible d’y rentrer à partir de la 3e année. J’ai donc d’abord rejoint les pôles droit pénal et droit des étrangers. Au cours de l’année, je suis passée chargée de communication et puis responsable de la communication, et cette année, j’en suis devenue la présidente.

AJ : Qu’avez-vous trouvé que vous ne trouviez pas dans vos études ?

V.S. : J’aime le côté application du droit, cette mise en pratique qu’on n’a pas forcément dans les études tout en nous permettant de toucher à un domaine plus précis, par exemple, dans mon cas, le droit des étrangers. C’est d’autant plus intéressant que le droit des étrangers ne s’étudie pas avant le master, et encore, quand c’est un master spécialisé. Être membre de la Clinique juridique permet de mettre en pratique ses connaissances, et aussi de vérifier l’intérêt que l’on porte à un domaine du droit, si on l’aime ou non… Par ailleurs, il est intéressant de se rendre compte que le droit, ce n’est pas que de la théorie, des notions et des textes, mais de voir en pratique comment ça se passe. Enfin, cela crée du lien social entre étudiants.

AJ : La Clinique a résolu 500 cas depuis septembre 2019, a reçu 1 500 personnes depuis sa création… Quelles sont les personnes qui vous sollicitent ? Y a-t-il un profil type, les personnes qui vous consultent sont-elles globalement éloignées du droit ?

V.S. : Je n’ai pas l’impression qu’on ait un profil type de requérants car les pôles sont très différents. Nous abordons beaucoup de nombreuses problématiques juridiques. On ne va pas du tout avoir le même profil en fonction du pôle, que ce soit le pôle droit des femmes ou le pôle droit des affaires. En général, les requérants sont des personnes qui n’ont pas nécessairement de connaissances en droit. Nous leur délivrons de l’information, mais ce n’est pas du conseil juridique à proprement parler, sinon cela deviendrait de la concurrence déloyale envers des avocats.

AJ : Quelle est la dimension sociale de votre engagement ?

V.S. : Bien sûr, il y a une dimension sociale, notamment au sein du pôle droits des étrangers et droits des femmes. Nous tenons par exemple des permanences juridiques à France Terre d’Asile, pour les demandeurs d’asile qui ont besoin d’un accompagnement et de notions sur ce qu’ils peuvent faire ou non. Le pôle des droits des femmes travaille beaucoup avec le pôle de droit pénal dans les cas de violences faites aux femmes. Mais même dans le droit des affaires, nous faisons face à des personnes qui ont besoin d’être accompagnées. Elles ont besoin de savoir si leur société a le droit de faire telle ou telle chose, et cela a une dimension importante pour elles. On leur donne une première idée des droits possibles, de manière gratuite. Ils bénéficient ainsi d’une information fiable, contrôlée par des professionnels du droit. Cela leur donne une première orientation mais cela ne change pas le fait que parfois, il faut aller plus loin, et contacter un avocat.

AJ. : Est-ce une manière de lutter contre cette image répandue du droit comme abstrait ?

V.S. : Il est important de comprendre que le droit est là, partout dans la société. Nous en tant qu’étudiants en droit, nous nous en rendons bien compte, mais il y a des personnes pour lesquelles c’est moins évident, pour lesquelles le droit est très éloigné de leur quotidien, pour qui cela semble abstrait et onéreux. Mais on peut leur montrer qu’on peut l’utiliser pour faire face à certaines situations. C’est un moyen d’avoir une première approche et qui n’engage à rien.

AJ : Constatez-vous une culture juridique influencée par la représentation anglo-saxonne ?

V.S. : Oui beaucoup (elle rit) ! Il y a toujours cette image du juge avec son marteau et sa perruque. Cela est d’autant plus important de rappeler que la vie n’est pas une série juridique comme « Suit » et qu’il ne suffit pas d’arriver au procès avec plein de pièces dont on n’a jamais entendu parler avant et que tout n’est pas possible ! En général, si on n’a jamais eu à faire au droit, on en a une représentation selon les films et les séries qu’on a pu voir, qui sont souvent américains. On comprend que les gens ne savent pas exactement comment se passe un procès, ce qui est bien normal. Chacun son domaine de compétences.

AJ : D’où vient exactement l’appellation « Clinique juridique du droit » ?

V.S. : À la base, le concept est venu des États-Unis, avec une dimension d’aide gratuite, d’accessibilité à tous. C’est l’essence des cliniques du droit, qui promeuvent gratuité et information juridique, et qui permettent à tout le monde, sans aucune distinction, un accès au droit.

AJ : Les élections présidentielles sont toujours l’occasion de parler du droit et de la justice. Mais régulièrement le sentiment d’inégalité d’accès revient dans le débat public. Cet engagement bénévole est-il en lien avec votre façon de voir votre futur métier, c’est-à-dire, tourné vers les autres ?

V.S. : Oui, je fais du droit dans l’idée de participer un peu à mon échelle – je ne dis pas qu’on révolutionne le monde -, mais d’être un peu acteur de ce mouvement vers plus d’égalité. Et effectivement, on apporte une aide gratuite et sans distinction, nous aidons concrètement les gens. Nous essayons de montrer que tout le monde peut avoir accès au droit. Pour bénéficier de nos services, ce n’est pas compliqué, il suffit d’envoyer un message sur les réseaux sociaux, sans avoir besoin de constituer un dossier.

À titre personnel, je me destine plutôt à la magistrature qu’au métier d’avocat. Mais l’idée reste la même, j’ai envie d’aider les autres et de contribuer à une société plus juste !

AJ : Et pour les étudiants, quels sont les apprentissages permis par ce bénévolat ?

V.S. : Les étudiants ont le gros avantage de mettre en pratique le droit, car avant le master, beaucoup de connaissances sont acquises, mais cela reste un peu lointain. Quand nous aidons un requérant, cela nous permet de réfléchir à des cas concrets, de rechercher les règles de droit qui s’appliquent à ce cas particulier. Cela permet de prendre conscience de certains aspects pratiques, de constater que parfois la théorie pure ne suffit pas, qu’il faut chercher d’autres éléments, des points de procédure, etc. À chaque fois les cas sont résolus en petits groupes, donc cela a aussi l’avantage de nous faire travailler en groupe, avec des étudiants de même niveau ou de niveau différent, ce qui n’est pas tellement le cas à la fac. Sans oublier de créer un lien social, surtout après cette période de pandémie, qui nous a tous isolés.

AJ : D’ailleurs, pendant ces deux dernières années, avez-vous pu travailler normalement ?

V.S. : Oui, tout se fait à distance, à part les permanences que nous tenons régulièrement à la mairie du Ve arrondissement de Paris. Ceux qui les assurent ont dû adapter leurs activités et passer complètement à distance, mais ce sont les seuls pour lesquels il y a eu un gros changement. Sinon tout se faisant à distance, les gens ont pu continuer de nous saisir sur internet et les réseaux sociaux.

AJ : Plus que jamais, les besoins étaient toujours là…

V.S. : Voire, ils ont augmenté ! Cela a été justement le cas sur les violences conjugales. C’est bien qu’on ait pu continuer. Étant également membre de la Force jeune de l’association Lawyers for Women (L4W, qui lutte contre les violences faites aux femmes via de la formation, NDLR) je l’ai doublement constaté.

Les deux actions se complètent : la Clinique fournit les informations juridiques là où les personnes en ont besoin, quand L4W n’accompagne pas directement les victimes mais sensibilise et forme les professionnels. J’avais d’un côté la formation, la certification avec L4W, et de l’autre, l’aspect concret où on voyait l’augmentation du nombre de cas et les problématiques émerger, où l’on pouvait fournir des informations aux personnes concernées.

AJ : Vous avez aussi un volet formation pour les étudiants. Là encore, c’est un vrai plus pour approfondir certains apprentissages ?

V.S. : Oui, nous organisons des conférences et des ateliers ouverts à tout le monde. Les conférences concernent des sujets un peu plus larges, et les ateliers plutôt des points de droit particulier. Le but est de s’ouvrir à certains sujets, de se former, de se rendre compte des aspects pratiques d’un thème. Le pôle droit des femmes a dernièrement organisé un atelier sur les violences gynécologiques, par exemple. Avec le pôle droit des étrangers, nous allons recevoir le Défenseur des enfants, un thème d’autant plus pertinent dans le contexte d’accueil des réfugiés ukrainiens. C’est l’occasion de faire venir des intervenants spécialisés qui présentent leur point de vue et les aspects pratiques de leur métier.

AJ : Y a-t-il des débats sur certains thèmes ? Les sujets de l’actualité chaude vous intéressent-ils ?

V.S. : Certains pôles vont être plus ou moins liés à l’actualité chaude. L’année dernière, nous avons organisé avec le pôle droit de la famille, une conférence sur la GPA, il y a deux ans, une conférence sur la notion juridique de féminicide (faut-il créer ce terme dans la loi ?), qui peuvent susciter des débats, mais nous ne limitons pas les sujets.

AJ : Le fait que ce travail soit supervisé par les professionnels du droit, cela responsabilise et sécurise en même temps ?

V.S. : Nous avons ouvert l’adhésion à l’association à partir de la 2e année de licence, ce qui est assez tôt dans les études de droit. C’est important pour la professionnalisation et la mise en pratique des connaissances, mais en 2e année de licence on n’en sait pas encore grand-chose. En tant qu’étudiants, nous avons droit à l’erreur, et il peut y avoir aussi des aspects à côté desquels nous avons pu passer. Il est donc important d’avoir un contrôle de la part d’un professionnel du droit qui vérifie que l’information est juste, précise et complète. C’est indispensable pour les requérants comme pour les étudiants, qui peuvent comprendre pourquoi ils se sont trompés et corriger leur résolution de cas avant de le renvoyer au requérant. C’est enrichissant pour tout le monde.

AJ : Vous vous destinez à la magistrature, malgré le manque de moyens dénoncé par la profession. Cela a-t-il néanmoins pesé dans votre décision ?

V.S. : Bien sûr que cela pèse dans la balance, de se confronter au manque de moyens et de temps par manque d’effectifs. Mais en même temps, si on renonce, il n’y a plus de magistrats ! Je trouve également important que des gens continuent de vouloir faire ce métier pour la mission en elle-même. Mais oui, j’ai bien conscience du problème. Seulement, je fais passer la mission avant les inconvénients pratiques…

Référence : AJU004i1